Wird Bolsonaro Schuld sein an der nächsten großen Seuche?

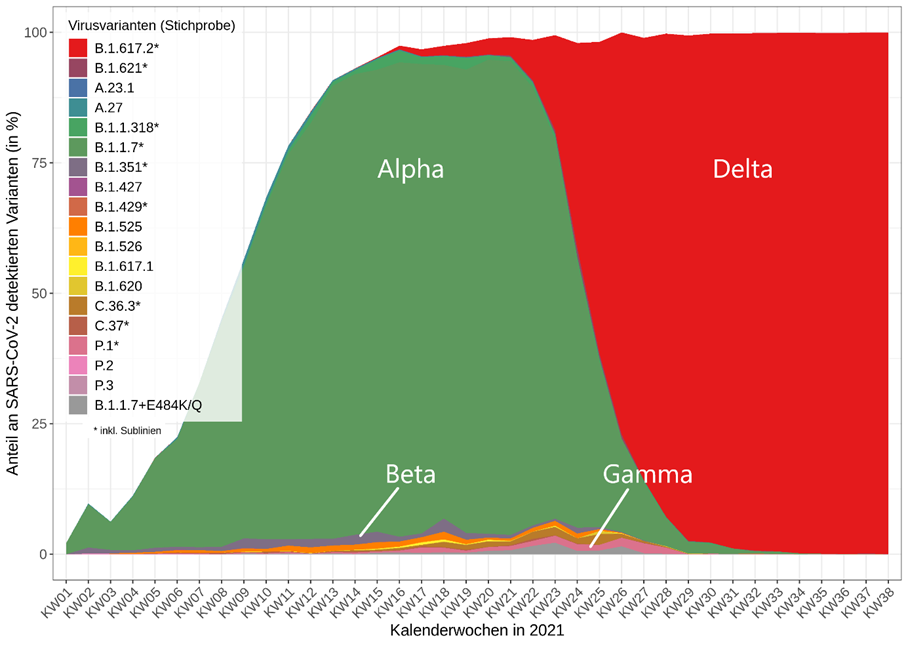

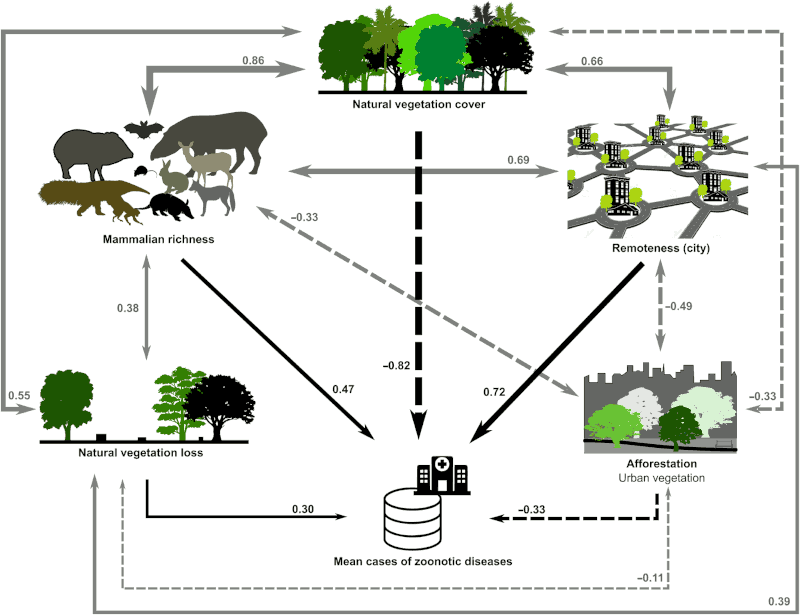

Wie verschiedene Metriken die Häufigkeit von Zoonosen beeinflussen: Abbildung zwei aus doi:10.1126/sciadv.abo5774. CC-BY-NC Winck et al.

Auch wenn (oder gerade weil) in China ein SARS-Erreger schon mal aus enem Labor entkommen ist, glaube ich ja immer noch ziemlich fest daran, dass SARS-2 aus (zu) engem Kontakt von Menschen und Wildtieren entstanden ist. Wo es viele Tiere gibt, sind solche Krankheiten mit tierischer Beteiligung, Zoonosen, Regel eher als Ausnahme, und wo es viele verschiedene Tiere gibt, ist entsprechend mit vielen Überraschungen zu rechnen. So erscheint Brasilien als ideales Land, um quantitative Schätzungen zu bekommen zur Frage, wie insbesondere neuartige Krankheitserreger Artgrenzen überwinden können und was dann passiert.

Das war das Projekt von Gisele R. Winck und Ciclilia Andreazzi vom Institiuto Oswaldo Cruz in Rio de Janeiro sowie KollegInnen von verschiedenen anderen brasilianischen Instituten, über das sie in „Socioecological vulnerability and the risk of zoonotic disease emergence in Brazil”, Science Advances 8 (2022), doi:10.1126/sciadv.abo5774, berichten – und auch gleich anmerken, dass Brasilien vielleicht doch kein ganz ideales Land ist, ist doch ein Großteil der derzeit in Brasilien grassierenden Zoonosen gar nicht in Amerika entstanden: Malaria, Dengue, Zika oder Gelbfieber kommen alle aus der alten Welt.

Aber es gibt auch Beispiele für Zoonosen aus Südamerika, so etwa Chagas, ein von Trypanosomen – das sind einzellige Eukaryoten, also in gewissem Sinn einfache Tiere – hervorgerufenes Syndrom, das zu tödlichen Verdauungsstörungen führen kann, sich aber nur gemeinsam mit relativ memmigen Wanzen weiterverbreiten kann.

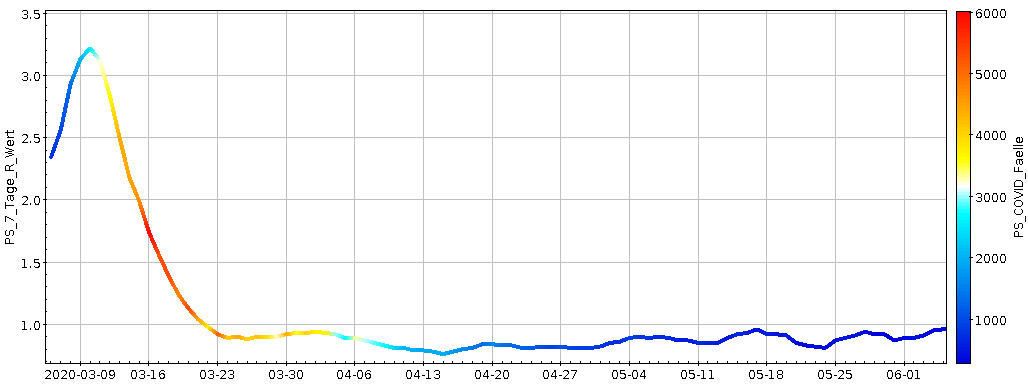

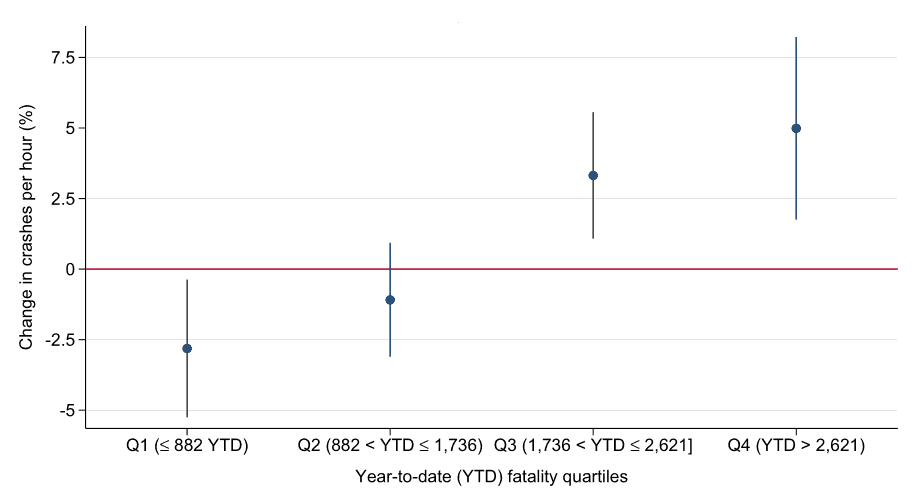

Pfadanalyse

Winck et al versuchen, der Frage nach künftigen Zoonose-Risiken mit einer Pfadanalyse auf den Grund zu gehen, einer statistischen Methode zur Aufklärung von Netzwerken einander beeinflussender Größen, von der der ich, soweit ich mich erinnere, zuvor noch nie gehört habe. Diese Lücke dürfte wohl damit zusammenhängen, dass die Methode in der Biologie entwickelt wurde (ihr Erfinder war Populationsgenetiker) und im Bereich von Physik und Astronomie wenige etwas damit anzufangen wussten.

Eine entsprechende ADS-Anfrage (und das ADS hat eigentlich alles, was es in der Astronomie gibt) liefert dann auch vor allem Kram aus Randbereichen, darunter eine Studie in den Geophysical Review Letters, die fast in das aktuelle Thema passt: „Urban Vegetation Slows Down the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19) in the United States“. Da allerdings wette ich ungelesen, dass von dem Effekt wenig übrigbleibt, wenn mensch die Korrelation zwischen graueren Vierteln und Armut auf der einen und SARS-2 und Armut auf der anderen Seite rausrechnet.

Wie dem auch sei: Bei einer Pfadanalyse braucht es eine Zielgröße (also das, dessen Verhalten erklärt werden soll) und „Kausalfaktoren“ (also Größen, das Verhalten der Zielgröße erklären sollen). Die Zielgröße im Paper ist die Fallzahl von einigen Zoonosen[1] in den verschiedenen brasilianischen Bundesstaaten.

Das grobe Modell, das der Arbeit zugrundeliegt, ist nun, dass enge Kontakte zwischen Menschen und Tieren, gerade wenn wie beim Verzehr von Bushmeat Blut im Spiel ist, die Zoonosen nach oben treibt. Es könnte auch indirekte Effekte geben, wenn es etwa Wildtieren schlechter geht, weil die Menschen gerade ihr Habitat zerstören, und daher Pathogene, die vorher selten und harmlos waren, genau dann durch die geschwächte Population rauschen, wenn Menschen und Wildtiere während der Rodungen und vor der Etablierung funktionierender Landwirtschaft besonders wahrscheinlich interagieren. Mit solchen Motivationen betrachtet die Arbeit folgende Kausalfaktoren (vgl. Tabelle 1 im Paper):

- Exposition gegenüber Zoonosen (Wie viele wilde Tiere gibt es? Wie gut ist die medizinische Versorgung der Nutztiere? Wie viel Boden ist (artenarme und in der Hinsicht wahrscheinlich eher sichere) landwirtschaftliche Fläche? Wie ist der Anteil der im Wesentlichen unberührten Fläche? Wie schnell gehen unberührte Flächen verloren?)

- Empfindlichkeit gegenüber Zoonosen (Bäume in Städten als Proxy für die Art der Besiedlung; Kontakt mit Hausmüll als Proxy für die Dichte des Kontakts zu Vektoren wie Ratten und Mücken; Zustand der Abwassererfassung; Bruttoinlandsprodukt pro EinwohnerIn als Proxy für die Armutsrate)

- Resilienz (Wie viel Gesundheitspersonal gibt es? In wie vielen Einrichtungen? Wie weit ist es in die nächste Stadt, in der spezialisierte Kliniken verfügbar sein werden?)

Ich muss an der Stelle ein wenig die Nase rümpfen, denn an sich kann dieses Modell nicht so richtig das, was die AutorInnen zu versprechen scheinen: Aufklären, was mensch tun könnte, um neue Zoonosen im Zaum zu halten. Die Zielgröße ist ja die Ausbreitung längst an den Menschen gewöhnter Erreger. Zudem wird die Mehrheit der untersuchten Zoonosen von einzelligen Tieren verursacht und nicht von Viren oder Bakterien, deren pandemisches Potenzial ich weit höher einschätze, zumal, wenn sie anders als die meisten Einzeller keine Zwischenwirte brauchen.

Aber seis drum: Ganz unplausibel ist ja nicht, dass, wo bekannte Erreger besonders intensiv zwischen Menschen und Tieren ausgetauscht werden, sich auch unbekannte Erreger allmählich an Menschen gewöhnen können.

BIP ist wurst

Angesichts des betrachteten Reichtums an Faktoren ist schon erstaunlich, dass die Mathematik der Pfadanalyse mit den Daten von Winck et al das Bild am Anfang des Posts ergibt (nicht signifikante Kausalfaktoren sind dort nicht gezeigt), also etwa das Bruttoinlandsprodukt pro EinwohnerIn keinen signifikanten Einfluss auf die Zoonoserate hat (was aus meiner Sicht nur heißen kann, dass es in Brasilien kein nützliches Maß für den Wohlstand mehr ist). In den Worten des Artikels:

Zoonotic epidemic risks, as inferred from the observed mean number of ZD cases, are positively associated with vegetation loss (path analysis coefficient = 0.30), mammalian richness (0.47), and remoteness (0.72) and negatively related to urban afforestation (−0.33) and vegetation cover (−0.82).

Also: Bäume in der Stadt (hätte ich erstmal nicht als einen wichtigen Faktor geraten, aber siehe das oben erwähnte GeoRL-Paper) und vor allem intakte Wildnis sind gut gegen Zoonosen. Eine hohe Dichte wilder Säugetiere, mit denen Menschen im Zuge von Entwaldung eifrig interagieren und, noch stärker, die Entfernung von größeren menschlichen Ansiedlungen befördern demgegegenüber solche Krankheiten.

Besonders stark ist dabei der Effekt der Bewaldung (bzw. Besteppung oder Bemoorung, wenn das die lokal vorherrschenden Ökosysteme sind): Sie fördert zwar sehr stark die Artenvielfalt von Säugetieren, doch hemmt sie dennoch Zoonosen insgesamt. Das passt erstaunlich gut zur Beobachtung von Jared Diamond in seinem lesenswerten Buch „Collapse: How societies choose to fail or succeed“[2], dass Entwaldung wohl der allerwichtigste Faktor für den Zusammenbruch von Zivilisationen ist.

Und dann die Schurken

Ich bin auf das Paper wie üblich über einen Beitrag in der DLF-Sendung Forschung aktuell gegekommen, in dem Fall vom 30.6. Darin wurde vor allem abgehoben auf den Schluss der AutorInnen, die aktuelle Herrschaft in Brasilien beeinflusse die Kausalfaktoren mit ihrer marktradikalen, reaktionären und teils auch anderweitig dummen Politik stark in Richtung Zoonose:

Ein weiterer wichtiger Aspekt, dessen Relevanz sich gerade erst erwiesen hat, ist die Empfindlichkeit gegenüber fehlgeleiteten politischen Maßnahmen, wie sie von den augenblicklichen Regierungen veranlasst wurden.

Besonders gut hat mir dabei gefallen die Rede von einer „increasing socioecological degradation“, also einem zunehmenden sozio-ökologischen Verfall, zumal ich dabei an meine eigene brasilianische Geschichte denken musste.

Im Parco de Tijuca auf dem Stadtgebiet von Rio de Janeiro: Warnung vor den „Waldtieren“, die auf der Straße rumlaufen. Tatsächlich turnen Affen sogar durch die Telefonleitungen, die zum Nationalobservatorium führen.

Im Jahr 2014 habe ich rund eine Woche am Nationalobservatorium in Rio de Janeiro gearbeitet. Ich denke, es ist nicht verkehrt, so etwa in dieser Zeit den Höhepunkt der Wirkungen der Sozialpolitik von Lula da Silva zu verorten, der speziell mit seiner bolsa familia Dutzenden Millionen Menschen ein halbwegs menschenwürdiges Leben ermöglicht hat.

Das hatte sehr profunde Konsequenzen auch für Menschen aus der Mittelschicht. Mein Gastgeber etwa erzählte, er sei vor Lulas Sozialpolitik „Opfer ungefähr jedes Verbrechens gewesen, das es gibt“, und das sei eine recht typische Erfahrung der Cariocas gewesen. Demgegenüber sei in den vieleicht fünf Jahren vor meinem Besuch eigentlich nichts mehr in der Richtung passiert. Ein weiterer Kollege ergänzte, er sei in dieser Zeit nur einmal ausgeraubt worden, und zwar mit chirurgischer Präzision (seine Worte), als er in den frühen Morgenstunden schon ziemlich beschickert unterwegs gewesen sei und die Räuber die Nettigkeit hatten, ihm seinen Geldbeutel wieder zurückzugeben, zwar ohne Bargeld, aber mit allem Plastikwahnsinn, dessen Wiederbeschaffung wirklich viel Stress gewesen wäre.

Diese Zeiten sind lange vorbei. Nach dem (rückblickend ist diese Charakterisierung wohl nicht zu bestreiten) Putsch gegen Dilma ging die Politik zurück zur Umverteilung von unten nach oben, mit den erwartbaren Konsequenzen für das Leben in einer Stadt wie Rio – und den weniger offensichlichen Konsequenzen für das Heranbrüten der nächsten großen zoonotischen Pandemie.

Ich frage mich ja bei solchen Betrachtungen immer, wie Leute wie Bolsonaro eigentlich ruhig schlafen können. Aber dann: Die Frage stellt sich ja ganz analog für Scholz, Steinmeier, für Fischer und Schröder, die mit Hartz IV oder der versuchten Rentenprivatisierung ganz ähnliche Dinge, wenn auch vielleicht auf kleinerer Flamme, angerichtet haben. Und ich vermute, ich habe den Kern der Antwort schon berechnet: Allein der Umstand, dass diese Menschen Macht haben, macht es sehr wahrscheinlich, dass sie über erhebliche moralische Flexibilität verfügen.

| [1] | Im einzelnen Bilharziose, Leishmaniose (innere und Haut-; wird im Rahmen des Klimawandels auch in der BRD häufiger), Leptospirose (letzter großer Ausbruch in der … |

![[RSS]](../theme/image/rss.png)