RadverkehrsplanerInnen können auch anders

Jetzt Geschichte: Bequemes Radabstellen am Heidelberger Hauptbahnhof. Dieses Bild entstand im Juni 2020, also kurz nach dem Lockdown, weshalb recht viele Plätze frei sind. In normalen Zeiten war der Ständer immer gut gefüllt, aber selten übervoll.

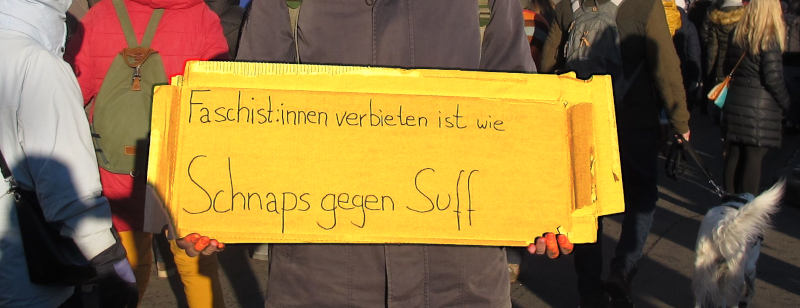

Im letzten Dezember hatte ich nur bitteren Spott („Autodenke“) für Stadtväter und -mütter übrig, die „angereizt” von Geld aus Berlin oder einer Landeshauptstadt, etwas „für die Umwelt“ tun möchtenmüssen und in diesem Sentiment „für die Radler“ irgendwelche hässlichen, lästigen und kostspieligen Gebilde aus Glas und Beton errichten lassen, in denen Menschen ihre Fahrräder „parken“ (nb den Unterschied zum eigentlich fahrradgemäßeren „abstellen“) sollen.

Damit das hier nicht immer so negativ ist: Lasst mich Salzburg loben. Dort finden sich in der Nähe vom Bahnhof diese Strukturen:

Mensch mag einwenden, dass da immer noch ein Haufen Stahl verbaut ist für überschaubare Platzersparnis – grob ein Faktor zwei: schlicht abgestellte Räder hätten wohl etwas mehr seitlichen Abstand zueinander, dafür könnten die Reihen etwas knapper stehen. Das zweistöckig Stehen jedoch wäre ohne ernsthafte Baumaßnahme natürlich nicht möglich. Als weiteren Einwand kann ich vorbringen, dass es nennenswert Kraft braucht, um Fahrräder in den „ersten Stock“ zu hieven, auch wenn ein Federmechanismus dabei ein wenig hilft.

Auf der positiven Seite jedoch: Die Anlage ist auf den Stellplatz gerechnet aus relativ wenig Stahl und außerhalb vom Fundament auch ohne Zement gebaut und insofern nicht allzu klimaschädlich, umbaut keinen Raum, hat keine Elektronik, hält die Fahrräder ein wenig trocken und kostet die Abstellenden nichts. Mäßiger Nutzen für geringen Schaden: Das ist nach Maßstäben zeitgenössischer Fahrradinfrastrukturplanung schon gar nicht schlecht.

Also, liebe GemeinderätInnen: Wenn ihr Geld zur Förderung des Fahrradverkehrs ausgeben müsst und es nicht in euch findet, es in die Auflösung von Autoparkplätzen und den Rückbau anderer Auto-Infrastruktur zu stecken (da wäre es natürlich am besten investiert): Schaut nach Salzburg, nicht nach Heilbronn oder Köln.

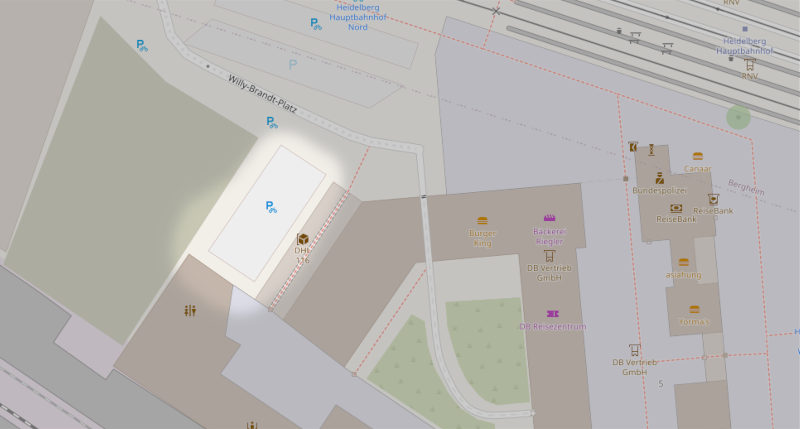

Noch ist er in der OpenStreetMap eingezeichnet: Der schöne alte Freiluft-Radabsteller am Heidelberger Hauptbahnhof. In Wirklichkeit ist da schon Bauwüste, und in Zukunft müssen die armen RadlerInnen in eine Tiefgarage.

Für Heidelberg ist es leider schon zu spät: der praktische überdachte Freiluft-Fahrradständer (siehe oben) am Bahnhof ist bereits Geschichte. Stattdessen sollen RadlerInnen ihre Räder in eine von zwei Tiefgaragen einsperren, und dann aus diesen grässlichen Unorten irgendwie in den Bahnhof finden. Wer weiß, vielleicht investiert die Stadt ja auch in eine Bestinkungsanlage mit Altöl, Benzin und Abgasen fürs authentische Tiefgaragen-Erlebnis?

Die Leute von Heidelberg 24 haben ganz richtig erkannt, dass es auch bei diesem „Mobilitätsnetz-Projekt“ (nicht meine Erfindung, dieses Wort) nicht um Umwelt geht oder gar darum, Radfahrenden das Leben leichter zu machen:

Die beiden neue Fahrradparkhäuser sollen die Masse an Fahrrädern rund um den Hauptbahnhof in geordnete Bahnen lenken.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)