Liebe Zukunft,

Schön, dass es dich gibt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich

nach all den Dummheiten, die wir gerade anstellen. Gleich zu Anfang:

dieser Brief ist eine Bitte um Entschuldigung für diese Dummheiten. Und

für vieles weitere, denn unsere Dummheiten sind vielfältig und verworren,

zugleich lächerlich und beängstigend.

Lass mich gestehen, dass ich aus dem Jahr eins nach dem ersten Reißen

des 1.5-Grad-Ziels schreibe: Anderthalb Grad, so haben wir geglaubt,

könnten wir das Klima wärmer werden lassen, ohne dass du, liebe Zukunft,

schlimme Hungersnöte wirst auszustehen haben.

2024, im letzten Jahr, lagen wir zum ersten Mal darüber. Niemand hat

mehr Zweifel, dass das Normalzustand werden wird, dass wir auch die zwei

Grad reißen werden.

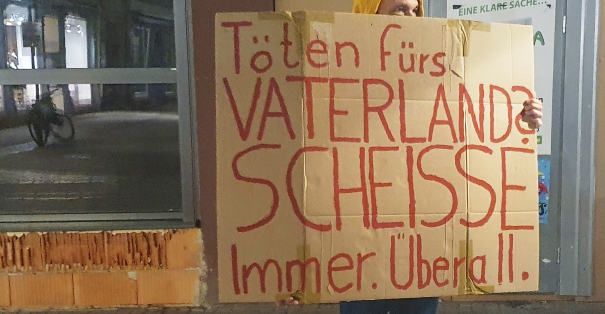

Ich will mich entschuldigen, keine Ausreden bringen: wir wissen, was wir

tun. Schau dir mit deinen Zukunftsaugen das folgende Plakat an, das

in meiner Gegenwart die Leute aufgehängt haben, die dich am

entschlossensten und aus den albernsten Gründen vergiften und verbrühen

möchten:

Deine Menschen, werte Zukunft, die zwischen den letzten Knochen längst

gestorbener Automobile und zerfallendem Beton versuchen, ihre karge

Hirse vorm durchfegenden Wüstenwind zu schützen, sie haben diese

Zukunft. Wir sind eifrig dabei, sie aus dem zu machen, was jetzt

gerade eigentlich noch ganz angenehm ist.

Verzeihung.

Während ich diesen Brief schreibe, haben wir „Wahlkampf“, einen

Ritus, in dem die Menschen HäuptlingsanwärterInnen huldigen;

wer am meisten Huldigung erfährt, wird für die nächste Zeit

Häuptling. Die verschiedenen AnwärterInnen buhlen mit bunten

Papptafeln an unseren Wegen um die Gunst ihrer prospektiven oder auch

gegenwärtigen Untertanen (letzteres hieße „Wiederwahl“).

Dieser Ritus wäre, das muss ich dir als Zukunft wohl nicht erklären,

eigentlich eine gute Gelegenheit, von weniger Arbeit und weniger Dreck

zu reden, gerade vor dem Hintergrund unseres rasanten Schwungs in den

Abgrund. Aber nein, stattdessen hängen die Straßen voll Unsinn, den du,

liebe Zukunft, wohl längst vergessen hast:

Was ist das, wovon die reden, fragst du? Oh je. „Deutschland“ ist zu

meiner Zeit ein „Land“, also ein Gebiet, das ein bestimmter Häuptling

kontrolliert; wer auf diesem Gebiet wohnt, muss zumindest über ein

paar Ecken diesem (selten auch mal dieser) Häuptling gehorchen.

Es gibt auch viele andere Häuptlinge, die jeweils ihre eigenen Gebiete

haben. Jeder Häuptling feuert seine Untertanen an, ihn „wieder

nach vorne“ zu bringen, wie auf dem türkisen Plakat in der rechten

oberen Ecke. Tatsächlich finden es viele Untertanen total toll, wenn

ihr Häuptling im Wettbewerb mit den anderen Häuptlingen gut aussieht.

Bei der Wahl, für die die Leute diese Plakate aufgehängt haben, ging es

um den Häuptling von diesem „Deutschland“. In der Zeit, in der ich

das schreibe, während es also eigentlich darum hätte gehen sollen, wie

wir fein leben könnten, ohne alles (und obendrein uns) kaputt zu machen,

ist der aktuelle Häuptling so aufgetreten:

„Besser für Deutschland“ meint diesen Unsinn mit dem

Häuptlingswettbewerb. Liebe Zukunft, du siehst, das war wirklich so ein

Thema, wie ich das behauptet habe. Das „Mehr für dich“ soll bedeuten,

dass die Leute mehr oder größer essen oder Auto (frage nicht, was das

ist; du würdest es doch nicht glauben) fahren können, wenn sie diesen

Häuptling wählen.

Das ist auch das implizite und völlig leere Versprechen bei dem

komischen Wort „Wirtschaftswachstum“ auf dieser Pappe:

Tatsächlich setzen heute die Untertanen das „Wirtschaftswachstum“ und

das „Mehr für dich“ mehr oder weniger gleich, obwohl es da empririsch

überhaupt keinen Zusammenhang gibt. Es ist aber auch nicht einfach zu

erklären, was es damit wirklich auf sich hat oder haben soll.

Ich probiers trotzdem mal: Zu meiner Zeit organisieren wir die

gesellschaftliche Arbeitsteilung über so eine Art Gutscheine auf die

Arbeit anderer Leute. „Geld“ nennen wir das hier, und es ist enorm

wichtig, weil auch wir ohne die Früchte der Arbeit anderer Menschen

nicht überleben können, mensch aber derzeit fast nur über diese

Gutscheine Zugang zu ihnen bekommt.

Beim „Wirtschaftswachstum“ wiederum versuchen mehr oder minder kluge

Menschen zu zählen, wie viele solche Gutscheine wohl alle zusammen

ausgetauscht haben. Ja, klar, da ist viel Schätzung dabei, aber

trotzdem: Wenn die Schätzung in einem Jahr unter der des Vorjahres

liegt, ist das kurz vorm Weltuntergang. Liegt sie darüber, heißt es

eben „Wirtschaftswachstum“. Dabei gilt mehr als besser, selbst wenn

viele Menschen Gutscheine bekommen, weil sie schädlichen Quatsch machen

wie z.B. diese „Autos“ zusammendengeln oder andere Leute mit buntem

Leuchtquatsch belästigen.

Die Gutscheine für die Arbeit anderer Leute bekommen heute die meisten

Menschen durch etwas, das wir meist „Job” nennen und das eigentlich

niemand leiden kann, außer Häuptlinge und die, die es gerne werden

wollen. „Job“ meint so in etwa: die Leute arbeiten nicht aus Einsicht

in die Notwendigkeit oder gar Freude am Zweck oder Tun, sondern um an

Gutscheine ranzukommen. Dies bedenkend verwundert das folgende Plakat

sehr:

Warum dieser Mann den Eindruck erwecken will, alles für diesen „Job“

„geben“ zu wollen, wenn er doch Häuptling werden will und fast alle, die

ihm potenziell huldigen könnten, ihren „Job“ regelmäßig aus ziemlich

guten Gründen hassen? Keine Ahnung.

Vielleicht ist es, weil die meisten Menschen furchtbar Angst haben, diesen

„Job” zu verlieren, weil sie dann ohne Gutscheine jämmerlich verenden

müssten? Aber nein, liebe Zukunft, keine Sorge: Ganz so schlimm ist

es nicht mehr in meiner Zeit. Zumindest hier, am Westrand des großen

Nordkontinents, bekommen die Leute auch ohne Job ein paar

Gutscheine und müssen nicht verhungern. Darüber haben sich übrigens

etliche der Häuptlings-Bewerber verärgert gezeigt. Auf ihre Plakate hat

das so deutlich allerdings niemand schreiben wollen. Oh, fast

niemand. Ein Plakat hat schon einen schlimmen Subtext von „wer nicht

arbeitet, soll auch nicht essen”:

Andere Häuptlingswahlvereine haben die komischen Gutscheine ausgerechnet

in einen Zusammenhang mit dir, liebe Zukunft, gestellt, so etwa dieser

hier:

„Bezahlbar“ heißt in etwa, dass du für deine Zeit im Schnitt Gutscheine

für mehr Stunden von anderen Leuten bekommst als du selbst gearbeitet

hast. Jaja, das ist irre kompliziert. Jaja, klar kannst du nicht allen

Leuten gleichzeitig versprechen, dass ihre Zeit mehr wert ist als die

der anderen; aber niemand erwartet in meiner Zeit, dass das, was auf den

Wahlplakaten steht, schlüssig ist.

Es war auch überhaupt nicht schlimm, wenn verschiedene Menschen, die

jeweils Häuptling werden wollten, die gleichen Dinge versprachen. Zum

Beispiel wirkt das hier:

nicht so viel anders als das hier:

Oha: Was dieses „Mieten”-Ding schon wieder ist? Nun, liebe Zukunft,

das war, wenn du Menschen, die schon viele Arbeitsgutscheine hatten,

noch mehr davon gegeben hast, damit sie dich nicht aus deiner Wohnung

rauswerfen lassen. Klingt etwas wirr, war aber so; es hatte etwas damit

zu tun, dass die Arbeitsgutscheine sich irgendwann ziemlich

verselbstständigt haben. Es gibt hinter diesem „Immobilienwesen“ (so

heißt das mit dem Aus-der-Wohnung werfen zu meiner Zeit)

durchaus ein paar plausible Geschichten. Die sind allerdings zu lang für

diesen Brief.

Mieten und noch mehr das Entfliehen aus Drohung mit dem Rausschmiss

waren jedoch, das ist wichtig für dich, ein ganz großer Grund für die

Beton- und Asphaltorgien, wegen der du jetzt die großen Wüsten hast.

Verzeihung. Vielleicht wissen wir doch nicht immer ganz genau, was wir

eigentlich tun.

Trotz dieser Orgien jedenfalls haben die Menschen wie gesagt große

Sorge, dass sie irgendwann nicht genug Gutscheine haben würden und sie

der Mensch mit den vielen Arbeitsgutscheinen („Vermieter“ heißen die in

meiner Zeit) doch aus ihrer Wohnung werfen lassen würde. Nicht ganz zu

unrecht: Solche Dinge passieren recht regelmäßig. Es gibt Menschen, die

Arbeitsgutscheine erhalten dafür, dass sie andere Menschen aus ihren

Wohnungen werfen. Kein Witz.

Obsessiv ist die Sorge der Menschen, was passieren wird, wenn sie altern

und dann keinen „Job“ mehr bekommen für die Gutscheine, die sie zum

Beispiel für ihre „Miete“ brauchen. Um das etwas abzumildern, haben

Leute, die sich „Sozialdemokraten“ nannten (die aber mit denen mit den

roten Plakaten nicht mehr viel zu tun haben) schon vor über 150 Jahren

etwas erkämpft, das wir „Rente“ nennen. Das ist so eine Art

Gutscheinabo, das wir unseren Alten gönnen, auch wenn diese zu klapprig

sind, um noch für irgendwen einen „Job“ machen zu können.

Es gibt aber ein Wort, um die Menschen trotz „Rente“ in Sorge zu halten:

„Lebensstandard“. Das ist ist auch zu widersinnig, um es dir, liebe

Zukunft, in nicht zu vielen Worten erklären zu können. Aber es dürfte

die geistige Landschaft sein, auf der Plakate wie dieses entstehen:

Wo auf diesem Plakat auf einmal das „Land“ herkommt, willst du wissen,

liebe Zukunft, wo doch die „Rente“ irgendwas für alte Menschen ist und

nicht für die Sprengel der Häuptlinge? Ich weiß es auch nicht. Wie

gesagt, eigentlich hat niemand erwartet, dass auf diesen Plakaten etwas

tatsächlich Durchdachtes oder Überzeugendes zu lesen ist.

Hier ist ein weiteres Wort, das du vergessen haben wirst: „Investition“:

Der Hintergrund: Ein paar Menschen haben Arbeitsgutscheine in großem

Umfang gesammelt (sie heißen dann „reich“; jaja, das deckt sich recht

weitgehend mit den „Vermietern“ von oben) und können sich gleich richtig

viel Arbeit auf einmal kaufen.

Das nutzen sie gelegentlich, um andere Menschen Sachen herstellen zu

lassen, für die der_die Reiche mehr Gutscheine bekommen kann als er_sie

den anderen Menschen gegeben hat. Das alles zusammengenommen heißt bei

uns „Investition“. Den Gedanken, Gutscheine einzulösen, um mit der

erhaltenen Arbeit mehr Gutscheine zurückzubekommen, finden die Menschen …

![[RSS]](../theme/image/rss.png)

![Papier mit einer Guillotine-Zeichnung in der Mitte und darum in an Fraktur angelehnter Handschrift: „Roberts Piere ist nun tod/schönck den frieden uns O Gott/dieses winscht die ganze welt [...]](/media/2023/stras-robespierre-tot.jpeg)

![Foto eines weißen Textes auf schwarzem Grund: „Die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen geistigen und wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer [ist] eine herausfordernde Verletzung der Gesetze europäischer Zivilisation“ (Friedrich Ebert, 13.2.1923)](/media/2023/ebert-kolonialtruppen.jpeg)