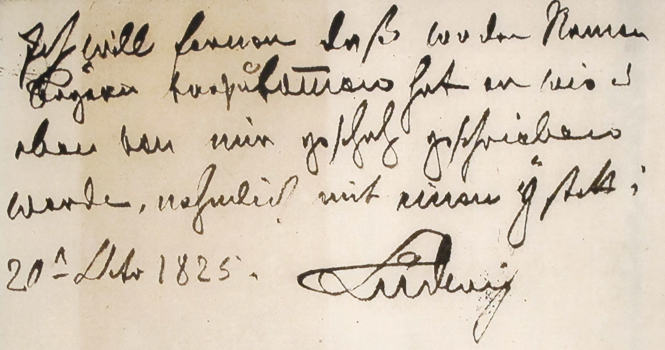

Der erste Text war eine Rede, die Mühsam 1925 vor der ersten

Reichstagung der „Roten Hilfe Deutschlands“ gehalten hat. Der Text

passte auch, weil die Veranstaltung gestern von der modernen Roten

Hilfe veranstaltet wurde, und zwar im Rahmen von deren

Hundertjahrfeiern, die hier schon zuvor Thema waren.

Mühsam war gerade kurz zuvor aus einem bayrischen Knast rausgekommen, in

den ihn die Behörden von Weimar wegen seiner Unterstützung der

bayrischen Räterepublik von 1919 hatten stecken lassen. Der

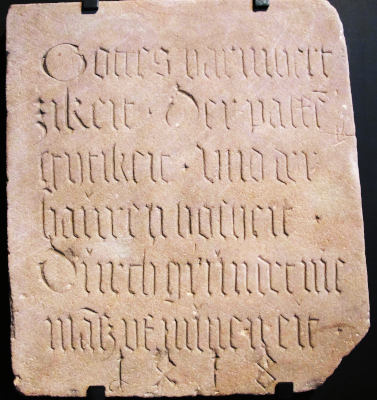

Volltext der Rede (als PDF ohne Text) ist in Fraktur gesetzt; was an

daraus resultierenden OCR-Fehlern noch übrig ist, bitte ich großzügig

zu überlesen. Kursiv ist im Folgenden meine Moderation.

Erich Mühsam hat 1925 auf der ersten Reichstagung der Roten Hilfe ein

Referat gehalten, das zumindest im Inhalt sehr aktuell klingt,

jedenfalls für Menschen, die mal in Bayern demonstrieren waren.

Genossen und Freunde! Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung,

die uns zugestellt worden ist, enthält in Punkt 4, wahrscheinlich ohne

Absicht der Einberufer, aber doch mit einem tiefen Grund, eine

merkwürdige Unterscheidung, die sagt:

- der Strafvollzug in Theorie und Praxis,

- in Bayern.

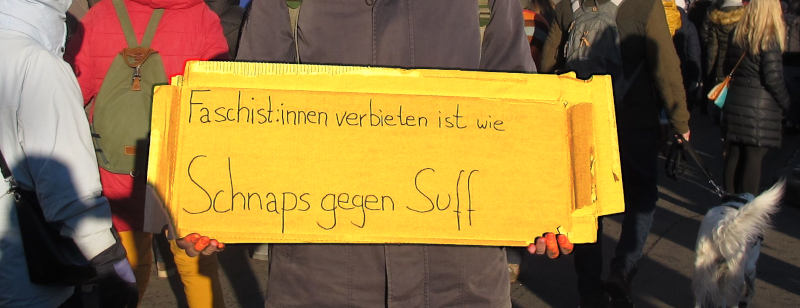

Vieles von dem, was Mühsam im Folgenden berichtet, ist aus heutiger

Sicht ein bitterer Kommentar zu all den bürgerlichen Theorien [im

Blog: Exhibit 1, Exhibit 2] wie es dazu kommen konnte, dass

die Deutschen praktisch ihn ihrer Gesamtheit zu FaschistInnen

wurden. Wer Mühsam liest, wird sich noch mehr als ohnehin schon

fragen, woher wohl das Gerede von den "Extremisten von Links und

Rechts" kommt, die den blühenden Rechtsstaat Weimar demontiert

hätten.

Nein, es ist eher ein Wunder, warum ein derart von rechtsradikalen

Autoritären durchsetzter Apparat so lange gebraucht hat, um auch

formal die Macht an eine Partei wied ie NSDAP übergehen zu lassen.

Hören wir weiter Mühsam:

Ich muß mich darauf beschränken, vom Festungsstrafvollzug zu

sprechen, weil ich hier aus persönlicher trüber Erfahrung sprechen kann. Was

über den Strafvollzug in Zuchthäusern und Gefängnissen bekannt geworden

ist aus Berichten, die mir zugingen von Leuten, die ihn selbst erlebt haben,

die entweder auf die Festung zurückkamen oder mich später aufgesucht haben,

das erweckt den Eindruck, als ob im Zuchthaus Straubing und in den

Zuchthäusern Bayerns überhaupt gegen die politischen Gefangenen eine

wahre Hölle etabliert ist und ein Verfahren, wonach die politischen

Gefangenen schlimmer behandelt werden als die kriminellen, und zwar

grundsätzlich.

Soweit wir erfahren konnten, wird z.B. Alois Lindner, der Erhard

Auer verwundet hat, nachdem Arco Eisner ermordet hatte — und

Lindners Tat war bekanntlich ehrlos, während Arcos Tat als die eines

Ehrenmannes gefeiert wurde — so malträtiert, daß er zeitweilig seinen

Aufenthalt in der Irrenabteilung des Zuchthauses nehmen mußte. Dagegen

wird der Gefangene Makowski in einer Art behandelt, die ungefähr der

Behandlung eines Hilfsbeamten gleichkommt.

Zur Einordnung: Eisner war Regierungsschef der Räterepublik, und Graf Arco

hat diesen aus antikommunistischem Hass erschossen. Makowski wiederum

hat als Teil der protofaschistischen Freikorps bei der Niederschlagung

der Räterepublik 21 Männer niedergemetzelt, die noch nicht mal

Kommunisten waren, sondern „katholische Gesellen“. Und so (wieder

Mühsam) kam es,

daß das Gericht seine erste Aufgabe darin sah, festzustellen,

ob die Mörder glauben konnten, Spartakisten vor sich zu haben, oder ob sie

wußten, daß es sich tatsächlich um Katholiken handelte. Da man bei Makowski

und Müller unbedingt zu dem Schluß kommen mußte, daß sie wußten, wer

die Leute waren, bekamen sie hohe Zuchthausstrafen. Sie werden jetzt aber

besonders bevorzugt behandelt. […]

Umgekehrt haben sich die Regierungen in Berlin und München besondere

Mühe bei den Schikanen gegen die anderen Gefangenen, zumal

solche mit linkem Hintergrund, gegeben:

Es ist in diesen Anstalten Grundsatz — ich bemerke, daß das

allgemeiner Grundsatz in Bayern ist — daß die Bestimmungen, die den

Verkehr mit den Angehörigen regeln, keine Gültigkeit haben auf Bräute.

Die Bräute werden in Bayern nicht anerkannt, sie sind keine

Verwandten, und selbst Bräute, die bereits Kinder von ihren Männern

haben, und die nur aus irgendwelchen Gründen die Eheschließung nicht

vollzogen haben, werden als Bräute nicht anerkannt.

Auf der anderen Seite haben wir, wenn wirklich mal von der anderen

Seite einer ins Zuchthaus kommt, den Fall Zwengauer. Zwengauer ist

eines Fehmemordes überführt worden. Er wurde zum Tode verurteilt und

dann zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Er konnte aber nach

ganz kurzer Zeit, nach wenigen Wochen aus der Krankenabteilung des

Zuchthauses flüchten. In der bayerischen Presse hieß es: „Es hat den

Anschein, als ob er mit Hilfe von Strafvollzugsorganen geflüchtet

sei.“ Den Anschein hatte es für uns allerdings auch.

Von Links her ist in Bayern einem politischen Gefangenen die Flucht

noch nie gelungen. Selbst die Flucht aus Festungen ist seit Januar

1921, wo es einem meiner Freunde auf dem Transport zum Zahnarzt

gelang, aus dem Zuge zu springen, nicht mehr gelungen. Es wurde keiner

mehr zum Zahnarzt befördert.

Mühsam kommt jetzt genauer auf seine „Festungshaft“ zu sprechen.

Festungshaft war im Kaiserreich eine Art Hausarrest für Ehrenmänner –

etwa welche, die sich duelliert hatten – unter einem weit

großzügigerem Regime als in Gefängnis oder gar Zuchthaus. Für die linken

politischen Gefangenen der Weimarer Republik änderte sich das recht

schnell:

Als wir verurteilt wurden vom Stand- oder Volksgericht, da waren die

Urteile, die mehr durch Glücksfall auf Festung lauteten,

selbstverständlich ausgesprochen worden in der Voraussetzung, daß

nunmehr auch Festungshaft vollstreckt werden würde. Bei denjenigen,

gegen die man Zuchthaus wollte, wurde ausdrücklich gesagt, daß man

keine Festung haben wolle, und das Strafmaß für uns andere wurde

außerordentlich hoch angelegt mit Rücksicht darauf, daß die Strafe

leicht zu ertragen sei. Unter dieser Voraussetzung wurden bis 15 Jahre

Festung verhängt.

Da kam der Justizminister Dr. Müller (Meiningen), Demokrat in der

sozialdemokratischen Regierung Hoffmann, und brachte, nachdem wir

schon von Anfang an nicht in die eigentliche Festung, die dafür

gedient hatte, gelegt wurden, sondern in eine Abteilung des

Zuchthauses Ebracht, also in andere Räume, und nachdem uns schon von

Anfang an Ausgang nicht bewilligt wurde, obwohl er zur Festungshaft

gehört, nachdem uns sonst aber ein Festungsstrafvollzug, wie er üblich

war, zuteil geworden war — war im August 1919 einen Erlaß heraus, den

er Ausführungsbeftimmungen zur Hausordnung für Festungsgefangene

nannte. Diese Ausführungsbestimmungen hoben aber die Verordnung,

deren Ausführung sie auslegen sollte, absolut auf. […]

[Die bayrische Regierung kann danach] jeden Raum, der [ihnen] gefällt, dazu

bestimmen. Klar ist, daß das Gesetz für die Festungsgefangenen

bestimmt, daß sie in eigens dazu bestimmten, baulich dafür in Frage

kommenden Räumen unterzubringen sind und nicht in Räumen, die zu

Gefängnis- und Zuchthausstrafen eingerichtet sind.

Das kennen wir auch heute noch, von Sicherungsverwahrung – neulich war

Thomas Mayer-Falk hier in Heidelberg – und auch von Abschiebehaft

und ähnlichen Übergriffen.

Ich bin darauf eingegangen, weil von hier aus die ganzen Schikanen,

die ganzen Ruchlosigkeiten ihren Ausgang nahmen. Denn nicht nur, daß

wir in Gefängnissen und Zuchthäusern untergebracht waren, wir wurden

auch bewacht von ausgebildetem Gefängnis- und Zuchthauspersonal, die

den Unterschied zwischen der Festungshaft und der Gefängnis- und

Zuchthaushaft nicht machten. So geschah es und so war es auch die

Absicht.

[…]

Es ist ein uraltes Prinzip des Strafvollzugs, daß bei Beginn der

Strafe die Strafe schwer ist, daß die Gefangenen zuerst fest an die

Kandare genommen werden und daß allmählich ein Nachlassen dieser

Härten vor sich geht. Das ist ein Prinzip, wie es bisher überall im

Strafvollzug festgelegt ist. In Bayern wurde das umgekehrte Prinzip

gehandhabt. Es hat sich in einem Prozeß durch den Eid eines Beamten

der Festung St. Georgen herausgestellt, daß ein Erlaß bestand, wonach

Müller (Meiningen) verfügt hat: Die Festungshaft ist sukzessive zu

verschärfen. Und die Verschärfung hat fünf Jahre angedauert.

Franz Kafkas „Prozess“, geschrieben ca. 1914, erschien gerade in den

Tagen, als Mühsam seine Rede hielt. Es war Zeitgeist:

Die Verschärfungen wurden zur Kenntnis gebracht häufig einfach

durch Disziplinierungen. Man wurde in Einzelhaft genommen und wußte

dann, daß man das und das nicht tun darf. Fünf Jahre wurden wir so

gemartert. Das war schlimmer, als alles das, was ich später nur streifen

kann, da ich wenig Zeit habe. Ueberhaupt diese geheimen …

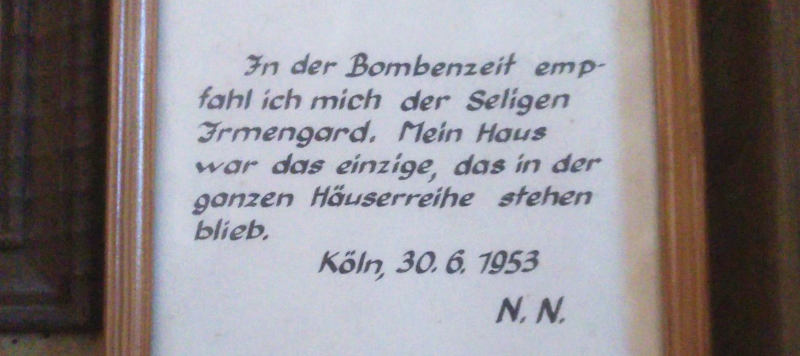

![Eine gerahmte Tafel in Frakturschrift, auf der u.a. steht: „Heilige Irmengard, du hast meinen Wunsch erfüllt […] Auf die Fürbitte der Seligen Irmengard wurde uns auffallend geholfen“.](/media/2026/irmengard-auffallend.jpeg)

![[RSS]](../theme/image/rss.png)

![Eine rostfarbene Strebe eines Güterwagens mit aufgesprühten weißen Buchstaben „DB Schenker Rail Automotive GmbH [...] Mail: dispo@dbschenker-atg.com“](/media/2023/dbschenker.jpeg)

![Papier mit einer Guillotine-Zeichnung in der Mitte und darum in an Fraktur angelehnter Handschrift: „Roberts Piere ist nun tod/schönck den frieden uns O Gott/dieses winscht die ganze welt [...]](/media/2023/stras-robespierre-tot.jpeg)