Erfreulicherweise verschafft mir mein Museumspass auch im Landesmuseum

für Arbeit und Technik in Mannheim – Verzeihung, „Technoseum”,

inzwischen – freien Eintritt.

Da. Ich habe gleich damit aufgemacht: ich konnte das leicht bräsige

„Arbeit und Technik“ gut leiden, schon, weil es den historischen

Kompromiss der späten 1970er Jahre atmet. Ich stelle mir immer vor,

dass Alt-Ministerpräsident Späth damals eine Art Propagandaabteilung für

seine Daimler-Bosch-Spätzlesconnection bauen wollte, im seinerzeit noch

viel gewerkschaftsgeprägteren Mannheim dabei aber viele Zugeständnisse

machen musste. Wie viel Realität auch immer in dieser Fantasie stecken

mag: mensch kann noch heute die Internationale hören im Museum, bekommt

Einblick in die Elendsviertel der Gründerzeit und findet zwischen all

den Wunderwerken dann und wann auch Einsprengsel von

Technikfolgenabschätzung.

Vor diesem Hintergrund war ich bei meinem Museumspass-Besuch neulich

hocherfreut, dass ein paar der bunten „Zeitreise“-Klötze weiter an die

Gründerjahre des Landesmuseums erinnern. Auf ihnen leitet immer noch

ein Botschafter der späten achtziger Jahre in herzigen Videos in noch

fernere Zeiten:

Ihr habt geraten, was am Anfang des Texts zu sehen ist?

Aber eigentlich will ich ja verraten, was die Dinger im Foto oben sind.

Nämlich: Das sind verschiedene Maschinen, die erlaubten, Wechselklingen

für Nassrasierer zu schärfen und so deren Lebensdauer zu vervielfachen.

Das war erkennbar ein nenenswerter Markt, so zwischen 1900 und 1920.

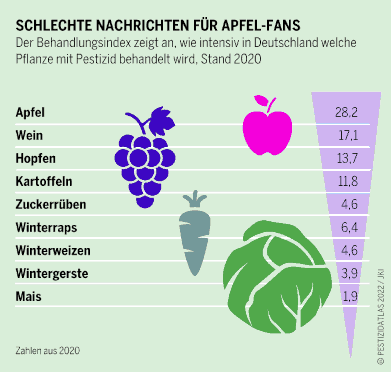

Ich fand das bemerkenswert, weil zwar Rasierausrüstung aktuell

vermutlich bei fast niemandem nennenswert ökologischen Fußabdruck

ausmacht, das aber nur daran liegt, dass wir ansonsten so viel Dreck

machen. All die Sprays, Geräte, Wässerchen und Einweg-Klingenhalter,

die die breite Mehrheit der Menschen beiderlei Geschlechts mittlerweile

auf die Entfernung von Haaren verwendet, dürfte schon einige zehn Kilo

CO₂-Äquivalent im Jahr ausmachen – pro Nase. Das wäre

vermutlich schon im Prozentbereich des gesamten Fußabdrucks eines

Menschen von 1910 gewesen, wenn es sich nicht gerade um Fürstinnen oder

Soldaten handelte.

So gesehen betrachtet ihr oben eine der berühmten technischen Lösungen,

die uns bei der Bewältungung der Klimakrise helfen sollen, nur, dass die

Rede von der Innovation bei Kram aus dem Kaiserreich wirklich nicht

mehr passt [Pflichtmitteilung: Ich bleibe überzeugt, dass es für die

Klimakrise keine technische Lösung gibt; sie ist ein fundamental

wirtschaftliches, also soziales Problem und braucht daher auch soziale

Lösungen; im vorliegenden Fall schlage ich Großentspannung in Sachen

Körperbehaarung vor.]

Ich hoffe, mit diesen Blech- und Messingwundern aus der ausgehenden

Gaslichtzeit alle Steampunk-Fans des Internets hierher gelockt zu haben.

Herzlich willkommen, und wo ihr schon da seid, habe ich ein weiteres

Schmankerl aus dem Landesmuseum für euch:

„Turbodynamo II“ klingt wie albernes Technobabble aus Star Trek, ist

aber echt. Wenn ich das Arrangement richtig interpretiere, gehörte das

gute Stück zum Kleinkraftwerk, das die Waggonfabrik Fuchs – in einem

Produkt der Firma könnt ihr im Technoseum Dampfzug fahren – Ende des 19.

Jahrhunderts in Heidelberg hat errichten lassen. Die dazugehörige

Dampfmaschine wird im Landesmuseum normalerweise ein paar Mal am Tag in

Aktion vorgeführt, wenn auch mit anderswo erzeugtem Dampf, so dass

niemand Kohle schaufeln muss. Dennoch: Steampunks, kommt nach Mannheim.

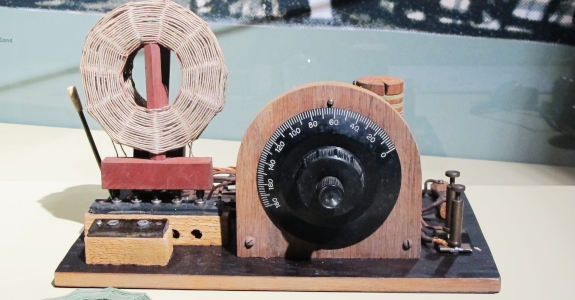

Ein letztes Exponat habe ich noch zu bieten, und zwar eins aus der

aktuellen Sonderausstellung zur Geschichte des Rundfunks:

Das ist ein frühes Radio (ein Audion), das eine unbekannte Person im

Deutschland der 1920er Jahre gebaut hat.

Aus diesem Exponat habe ich Hoffnung geschöpft, denn es stellt sich

heraus, dass in dieser Zeit der Selbstbau von Radios bei Strafe verboten

war; der Grund war wahrscheinlich ein wenig, dass die Erhebung der

Rundfunkgebühr durch die Kontrolle des Gerätehandels erleichtert werden

sollte.

Doch versichert die Ausstellung, die Regierung habe sich vielmehr um

ausländische Spione besorgt, die durch Radiobasteln leichter mit ihren

Auftraggebern hätten kommunizieren können. Die Sorge war auch ganz

sicher berechtigt. Der Irrsinn aber, dass eine Obrigkeit aus Angst um

ihre Herrschaft ihren Untertanen das Basteln verbietet, der hatte hier

keinen Bestand, zumal größere Teile der Bevölkerung eben doch Radios

bastelten.

Der derzeit als Einbahnstraße erscheinende Weg zu immer mehr

„Sicherheitsgesetzen“ ist nicht unumkehrbar, schon gar nicht, wenn

hinreichend viele Menschen die unerfreulichen Vorstellungen der

Obrigkeit von „Sicherheit“ nicht teilen.

An der Stelle muss ich meine Prinzipien der Trennung von Arbeit und Blog

verletzen und eine Anekdote aus den späten neunziger Jahren erzählen.

Ich habe damals am ADS gearbeitet, einer großen Datenbank mit fast

allem, was in der Astronomie jemals wissenschaftlich publiziert wurde.

Weil damals die Leitungen über den Atlantik insgesamt in etwa die

Kapazität eines heutigen Haushaltsanschlusses hatten, unterhielten wir

Spiegel in etlichen Ländern, darunter auch in Frankreich.

Die französische Regierung jedoch – ich kratze die Kurve zurück zum

Thema – hatte damals ihrer Bevölkerung nennenswerte Kryptographie

verboten (kein Witz!), und so durfte das Institut, das den Spiegel

betrieb, auch keinen sshd laufen lassen (ich erfinde das nicht). Und

deshalb hatten wir für den französischen Spiegel extra irgendeinen

haarsträubenden Hack, um trotzdem irgendwie rsyncen zu können. Auch

dieser Unsinn ist ein paar Jahre später – längst hatte natürlich

praktisch jedeR Netzwerkende in Frankreich ssh, und überall

unterstützten auch Browser in Frankreich https – stillschweigend zu

Grabe getragen worden.

Erstaunlicherweise hat das Staatswesen die nicht mehr durch

Kryptoverbote gehemmten Umtriebe der Spione seitdem überlebt – und wenn

die Freie Kryptographie der Gesellschaft überhaupt einen Schaden

zugefügt hat, war der jedenfalls ungleich kleiner als, ich sag mal, die

Verheerungen durch Sarkozy, Hollande oder gar Macron.

Ihr seht: Obrigkeitlicher Zugriff auf die Technologiewahl ihrer

Untertanen ist kein Privileg von Kaisern oder mit Freikorps paktierenden

Reichspräsidenten. Das machen auch ganz regulär unsere – <hust>

demokratisch legitimierten – Regierungen. Aber Menschen, die in Zeiten

von Chatkontrolle und Hackertoolparagraphen leben, erzähle ich

damit wohl nichts Neues.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)