Wenn Menschen miteinander reden, kann das verschiedene Gründe haben.

Sie können gemütlich plaudern, sie können sich beschimpfen, sie können

versuchen, sich Kram zu verkaufen – sie können aber auch einen Diskurs

führen, also Ideen austauschen, entwickeln oder kritisieren. Für die

letztere Funktion ist eine Sprache sehr hilfreich, die klar und präzise

ist, in der insbesondere Begriffe nachvollziehbare „Signifikate“ (also

Mengen von bezeichneten „Objekten der Anschauung oder des Denkens”) in

der wirklichen Welt haben.

Oft genug aber haben Sprecher_innen genau an Klarheit und Präzision kein

Interesse – ganz besonders, wenn von oben nach unten kommuniziert wird.

Herrschaft funktioniert besser, wenn den Beherrschten nicht ganz so

klar wird, dass ihr Wille, ihre Interessen, im Hintergrund stehen.

Dann sind plötzlich Begriffe hilfreich, die Gedanken verwirren, nicht

klären, die Informationen nicht übertragen, sondern zerstreuen.

„Globalisierung“ ist ein Beispiel oder auch „Arbeitgeber“, „Verantwortung“

„Terrorismus“ oder „Lernzielkontrolle“ sind weitere.

Für Begriffe, die so funktionieren, bin ich irgendwann mal auf den

Begriff Antisprache gekommen: So wie Antimaterie und Materie,

zusammengebracht, zu Strahlung reagieren, reagieren Antisprache und

Sprache zu... ach, ich hätte jetzt gerne „Verstrahlung“ gesagt, weil es

so gut passt, aber nein: letztlich Verwirrung.

Das Stück Antisprache, das (vielleicht gemeinsam mit „Populismus“) in

den letzten paar Jahren die steilste Karriere genommen hat, ist

„Digitalisierung”. Der Begriff ist fast nicht kritisiert worden,

jedenfalls nicht aus der Perspektive, was das eigentlich sei und ob das,

was da alles drunter fallen soll, überhaupt irgendwie zusammengehört.

Ich kann mal wieder nicht lügen: eine Motivation für dieses Blog war,

mal öffentlich dazu zu ranten.

Tatsächlich gehören die unzähligen Dinge, die unter „Digitalisierung”

subsumiert werden (die „Extension des Konzepts“ sagt der Semantiker in

mir) nämlich schlicht nicht zusammen. Noch nicht mal „halt was mit

Computern“ umfasst, sagen wir, Automatisierung in der Industrie,

Habituierung der Menschen an extern kontrollierte Ausspielkanäle von

Medien und Waren („smartphones“, „smart TVs“), Rechnernutzung in Bildung

und Ausbildung, Ausweitung des Netzzugangs, Sensoren aller Art in

politischer und sozialer Repression, die Wikipedia, Dauererfassung von

Herzfrequenz und Körpertemperatur, Open Access in der Wissenschaft und

„autonome“ Autos (was wiederum nur ein kleiner Ausschnitt von dem ist,

was mit „Digitalisierung“ schon so bemäntelt wurde. Weil ja da eben

auch tatsächlich freundliche und nützliche Dinge dabei sind, taugt auch

nicht mein zeitweiser Versuch einer Definition: „Digitalisierung ist,

wenn wer will, dass andere Computer benutzen müssen“.

Wenn das alles nichts miteinander zu tun hat, warum würde jemand all

diese Dinge in einen Topf werfen wollen, einmal umrühren und dann

„Digitalisierung“ draufschreiben? Und warum kommt das Wort eigentlich

jetzt, wo eigentlich so gut wie alles, was von Rechnereinsatz ernsthaft

profitiert, schon längst computerisiert ist?

Wie häufig bei Antisprache verbinden sich da verschiedene Interessen,

und am Anfang steht meist ein letztlich politisches Interesse an

Tarnung. Wer „Digitalsierung“ sagt, definiert Rechnereinsatz als

Sachzwang, und das ist saubequem, wenn mensch mit Leuten redet, deren

Arbeit dabei verdichtet wird, die enger überwacht werden, ihr Einkommen

verlieren oder ganz schlicht keinen Lust haben, noch ein Gerät um sich

zu haben, von dem sie nichts verstehen. „Digitalisierung“ klingt wie

etwas, das passiert, nicht wie etwas, das wer macht.

Ein Hinweis darauf, dass „Digitalisierung“ etwas mit der Durchsetzung

von EDV-Einsatz gegen unwillige Untergebene zu tun haben könnte, liefert

übrigens auch, dass der Begriff im deutschen Sprachraum so groß ist (und

warum es etwa auf Englisch kein „digitisation“ in vergleichbarer Rolle

gibt): es gibt hier ein vergleichsweise breites Bewusstsein für

Datenschutz (gelobt sei der Volkszählungsboykott der 1980er!), und je

klarer jeweils ist, was Leute jetzt mit Computern machen sollen, desto

mehr Widerstand gibt es.

Die Rede von „Digitalisierung“ kann also auch verstanden werden

als die Reaktion der verschiedenen Obrigkeiten auf das (vorübergehende?)

Scheitern von elektronischen Gesundheitskarten und Personalausweisen,

auf regelmäßige Rückschläge bei Kameraüberwachung an der Bäckereitheke

und Tippzählerei im Bürocomputer.

Die Erleichterung der Durchsetzung „unpopulärer Maßnahmen“ (mehr

Überwachung, mehr Komplikation, abstürzende Kühlschränke) durch

Vernebelung der tatsächlichen Gründe und Interessen ist ein generelles

Kriterium von Antisprache. Wo scheinbar kein realer Akteur etwas

durchsetzt, sondern ein unerklärbarer Zeitgeist weht, müssen auch diese

„Maßnahmen” nicht mehr begründet werden. Ganz besonders drastisch ist

das derzeit in den Schulen, denn eigentlich weiß niemand so recht, was

dort mit Computern in der Schule anzufangen wäre – jenseits von „wir

machen in Physik einen Zeitlupenfilm und berechnen aus den Einzelbildern

Momentangeschwindigkeiten“ habe ich da bisher noch nicht viel

Glaubhaftes gehört. Na ja, ok, und dann halt noch jetzt gerade als

Videotelefone, aber das hat natürlich außerhalb einer Pandemie für

keine_n der Beteiligten Sinn.

„Digitalisierung“ hat, wie viele andere Antisprache auch, einen Booster,

nämlich die trojanische Semantik. Dabei wird Kram, den wirklich keine_r

will, mit einer Hülle von Populärem umgeben. Beispielsweise ist

„Digitalisierung“ in den Hirnen vieler Menschen mit dem (für sie)

positiven Gedanken an ihr Mobiltelefon und die vielen schönen Stunden,

die sie mit ihm verbringen, assoziiert.

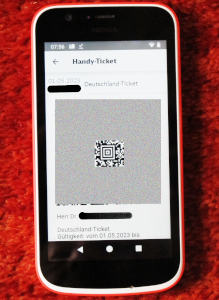

Wer nun offensiv stromkundenfeindliche Technik wie zeitauflösende

Stromzähler („smart meter“) durchsetzen will, kann auf weniger

Widerstand bei den künftigen Opfern hoffen, wenn sie diese „smart meter“

in einer Wohlfühl-Bedeutungswolke von TikTok und Tinder einhergeschwebt

kommen. Sie sind nicht ein Datenschutz-Disaster, die kommen mit der

Digitalisierung, sie sind doch nur ein kleiner Preis, den du für die

tollen Möglichkeiten zu bezahlen hast, die dein Smartphone dir bietet.

Das gehört auch etwas zur oben gestellten Frage, warum das Gerede von

„Digitalisierung“ gerade dann so anschwoll, als eigentlich alles, was

Rechner sinnvoll tun können, schon von ihnen erledigt wurde: Wenn die

Branche weiter wachsen will, dürfen ihre Kund_innen noch weniger als

zuvor danach fragen, wozu der autonom nachbestellende Kühlschrank

eigentlich gut ist. „Digitalisierung“ wäre dann die schlichte

Ansprache: Frage nicht nach dem Warum, denn alle machen jetzt

Digitalisierung, und wenn du das nicht machst, bist du ein

Bedenkenträger, der bald ganz furchtbar abgehängt sein wird.

Ganz falsch ist das bestimmt nicht. Aber auch nicht die ganze Wahrheit,

wofür ich neulich einen wunderbaren Beleg gefunden habe. Und der ist so

toll, der ist Material für einen anderen Post.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)