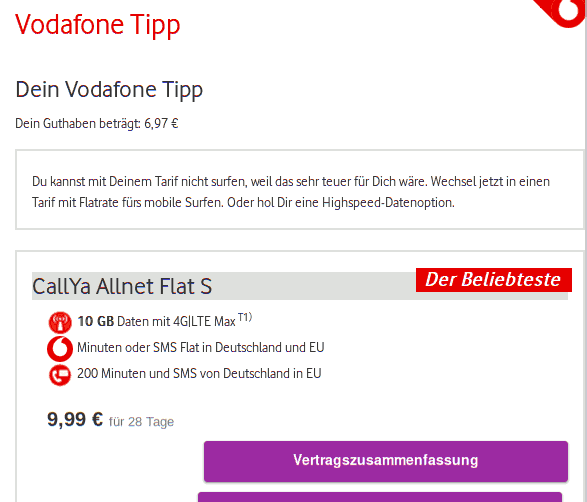

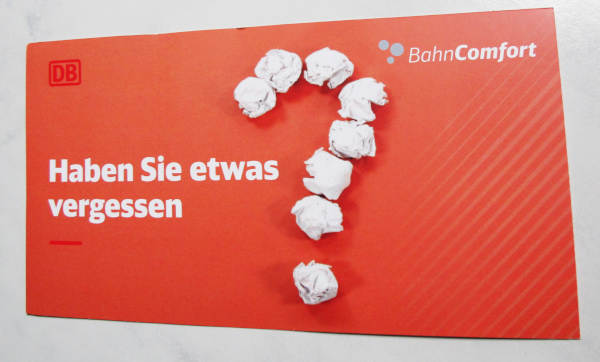

Die Bahn verschickt ja dann und wann mal Gutscheine über einige Euro,

einzulösen für Fahrkarten innerhalb eines relativ knappen Zeitraums.

Ich zum Beispiel habe gerade einen über 15 Euro, der bis zum 30.11.

wegmuss – und ich kann ihn nur einlösen, wenn ich über 50 Euro verfahre.

Viele Gelegenheiten dafür gibts bei mir nicht mehr.

Leider würde dieser Gutschein nur auf der Webseite der Bahn

funktionieren, also weder am Automaten noch gar am Schalter.

Das war früher (wie in: bevor man „Digitalisierung“ machen musste) kein

schlimmes Problem. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich für

15 Euro in Einzelfällen durchaus bereit bin, meine natürliche Abneigung

gegenüber Marketing zu überwinden.

Digitalisierung ist, wenn Menschen, die keinen Bock drauf haben,

Computer verwenden müssen.

Inzwischen jedoch hat sich die Bahn digitalisiert. Digitalisierung

ist, ich habe schon mal drüber geschrieben, wenn alles außer Werbung

und Ausforschung kaputt ist. Jedenfalls, bis mensch es einmal aus- und

wieder eingeschaltet hat. So auch heute bei der Bahn, nur, dass ich die

nicht powercyclen kann.

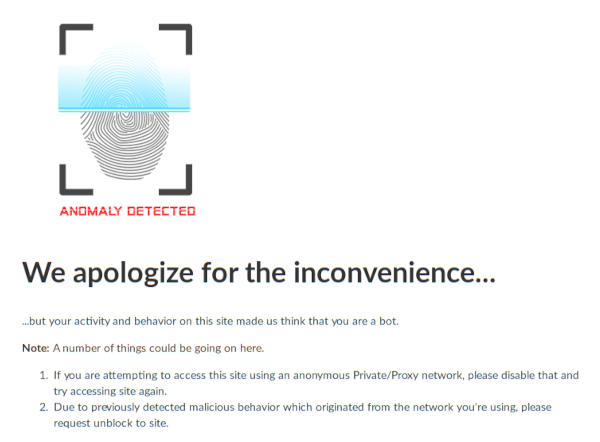

Um halb neun versuche ich zum ersten Mal zu buchen. Ich muss ein

hCaptcha mit „Tassen mit Kaffee“ lösen. Ich füge mich: Für 15 Euro

mache ich ein Mal sogar so einen Scheiß. Nach erfolgreichem

Lösen (ob das wirklich immer Kaffee war in den Tassen? Wer weiß?)

bekomme ich aber nur ein „429 Too Many Requests“ von der Bahn.

Ich fluche und verfluche das giftige Geschenk der Bahn, zumal ich

schon ahne, was kommt, wenn ich einen Reload mache. Klar: ich bekomme

das nächste Captcha. Libellen. 7 Euro 50 pro gelöstem Captcha sind

allmählich schon unterhalb der Grenze meiner Käuflichkeit. Wird aber

sowieso nichts, denn „429 Too Many Requests“.

Um den Zorn auf das Bahn-Management etwas abkühlen zu lassen und den

Computer-Leuten der Bahn etwas Zeit zu geben, den Mist geradezuziehen,

beschließe ich, das um 11 Uhr nochmal zu probieren.

Digitalisierung ist, wenn es Werbung zeigt und dann abstürzt.

Ich lese meine Mails. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott

nicht zu sorgen, denn die Bahn schreibt:

Subject: Aktualisieren Sie Ihr Konto

Ihr Administrator hat soeben beantragt, dass Sie Ihr Deutsche Bahn-Konto

aktualisieren, indem Sie folgende Aktion(en) ausführen:

requiredAction.CONFIGURE_TWO_FACTOR_AUTH. Klicken Sie auf den untenstehenden

Link, um diesen Prozess zu starten.

https://accounts.bahn.de/auth/realms/db/login-actions/action-token?key=<691 byte base 64>

Wie bitte? Wozu soll ich mich Zwei-Faktor-authentifizieren, wenn ich

nicht mal ohne so Klimbim reinkomme? Warum bitteschön soll ich zum

Fahrkartenkauf in Zukunft ein Telefon brauchen, das mir Anweisungen

gibt, welche Zahlen ich in einen Computer zu tippen habe, damit die Bahn

sich herablässt, mein Geld zu nehmen?

Es geht hier ja wirklich nicht um Fort Knox oder die Codes der

Atombomben in Büchel, sondern allenfalls darum, dass mal wer auf meine

Kosten Zug fahren könnte. Das Risiko dafür schätze ich übrigens nach

20 Jahren elektronisch gekauften Bahnfahrkarten als im Wesentlichen

verschwindend ein, um so verschwindender, als die Bahn ja noch nicht mal

bona fide-KundInnen online Karten verkauft. Jedenfalls nicht mir.

Und dann, ganz ehrlich, Bahn: Ihr kriegt ja nicht mal mehr eure normale

Infrastruktur auch nur ansatzweise auf Reihe. Wie könnt ihr da

irgendeine Hoffnung hegen, etwas wie 2FA so hinzubekommen, dass das

nicht nur bei Neumond und Nipptide tut, was es soll?

Digitalisierung ist, wenn alles außer Werbung und Ausforschung kaputt

ist.

So ist auch das Ende der Geschichte absehbar. Ich bereue, dass ich

keinen Screenshot gemacht habe. hCaptcha ist weiter online, aber

offensichtlich im Spott-Modus: Kaninchen am Strand. KANINCHEN AM

STAND?!? Solche Witze finde ich nicht lustig, wenn ich gerade merke,

dass ich für fünf Euro pro Runde Tassen, Libellen und Kaninchen am Stand

angeklickt habe. Au weia. Baisse an der Börse, auf der meine Würde

gehandelt wird (einschlägiger Dilbert-Strip).

Die Pointe war wenig überraschend, dass auch das wieder nur auf ein 429

Too Many Requests führte. Am Bahnhof hingegen hatte ich meine Fahrkarte

am Automaten in ungefähr einer Minute, ganz ohne Captcha und 2FA, und

ganz ohne Versuchung, irgendeinen Marketingquatsch mitzumachen.

Ich war schon ein fanatischer Feind der Digitalisierung (also: Menschen,

die keinen Bock drauf haben, müssen Computer verwenden), sobald sie wer

erfunden hatte. Mein Fanatismus hat heute morgen viel Nahrung bekommen.

Und nein, nur weil der Fahrkartenautomat einen Computer hat und seine

NutzerInnen gelegentlich demütigt, ist er noch lang keine

Digitalisierung; dafür funktioniert er zu zuverlässig, schnüffelt zu

wenig und verlangt nicht von mir, Code von ihm unbesehen auf meinem

Computer laufen zu lassen.

Vielleicht fängt er an, Digitalisierung zu sein, wenn er erstmal

Werbespots zeigt, bevor er Karten druckt. Und dabei abstürzt.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)