Die Quelle des Turing-Tests

- Das Imitation Game: Wen und was testen?

- Unverstandene Replikanten schon bei Turing

- Digitalrechner als universelles Maschinenmodell

- Ein Gigabit fürs Chatten

- Maschinen fürs Lernen

- Unorthodoxe Lehrmethoden?

- Ein intellektuelles Wunderland

- Telepathie und der Turing-Test

- Keine Elektronengehirne

- Zufallszahlen und/oder Metriken

- Erdbeeren mit Schlagsahne

Neulich kam in einer gemütlichen Plauderei die Frage auf, wann und wie genau eigentlich wer den Turing-Test definiert hat.

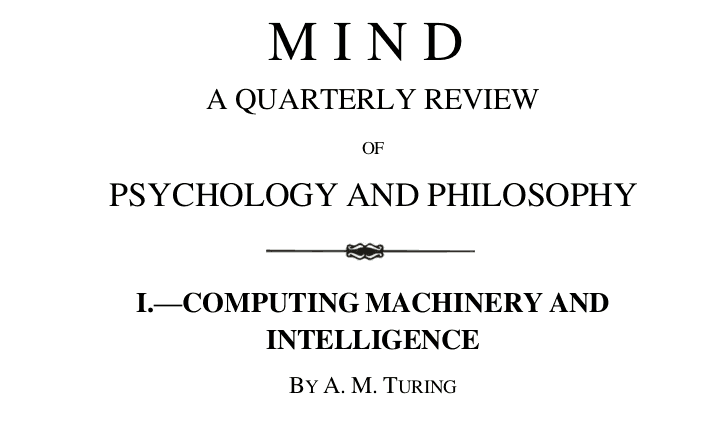

Wie üblich hilft die Wikipedia: Tatsächlich hat bereits Alan Turing selbst das Verfahren recht weitgehend angegeben, und zwar in dem Artikel „Computing Machinery and Intelligence“, erschienen in einer Zeitschrift namens Mind – A Quarterly Review of Psychology and Philosophy. Ich muss fachidiotisch-beschämt zugeben, dass ich ihr zum ersten Mal begegne, obwohl sie seit 1876 offenbar durchgehend erscheint und zudem das Journal der Wahl für meinen Lieblingsphilosphen Bertrand Russell war.

Turings Artikel hat inzwischen auch einen DOI, doi:10.1093/mind/LIX.236.433, doch leider ist der so identifizierte Artikel außerhalb von Uni-Netzen noch hinter einer Paywall. Das ist hier besonders schade, denn Turing hat wirklich tief nachgedacht und trotzdem sehr zugänglich geschrieben, angefangen mit „Ich schlage vor, über die Frage nachzudenken, ob Maschinen denken können“. Nun, solange die Library Genesis läuft: bei ihr kommt der Artikel auch ohne Paywall [1] (vorkonfigurierte Suche).

Das Imitation Game: Wen und was testen?

Turing nimmt seine LeserInnen bei der Hand und fällt nicht gleich mit der Klassifikation von Menschen und Maschinen ins Haus. Stattdessen soll mit dem Setup des Turing-Tests zunächst ein Klassifkationsproblem bearbeitet werden, von dem die Menschen von 1950 wohl noch besessener waren als ihre Enkel und Urenkel von heute:

Die neue Form des Problems kann durch ein Spiel beschrieben werden, das wir das imitation game nennen. Es wird von drei Personen gespielt, einem Mann (A), einer Frau (B), und einem_r FragendeN (C), dessen_deren Geschlecht irrelevant ist [sic!]. Der_die FragendeR hält sich in einem anderen Raum auf als die beiden anderen. Das Ziel des Spiels ist es, dass der_die FragendeR herausfindet, welcher der anderen der Mann und welche die Frau ist.

Noch überraschender als diesen (scheinbaren) Umweg fand ich jedoch, dass sich Turing als nächstes ernsthaft die Frage stellt, was eigentlich eine „Maschine“ ist (oder wichtiger, was keine ist), deren Denkfähigkeit mensch testen wollen könnte. Vermutlich gäbe es diesen Abschnitt nicht, wenn Wolfgang von Kempeln seinen Apparat nicht (oder jedenfalls ohne Menschen drin) gebaut hätte.

[Die Frage, ob Maschinen denken können] ist nicht ganz bestimmt, solange wir nicht spezifizieren, was wir mit dem Wort „Maschine“ meinen. Es ist naheliegend, jede Sorte von Ingenieurskunst zuzulassen, um unsere Maschinen zu bauen. Wir wollen erlauben, dass einE IngenieurIn oder ein Team von ihnen eine Maschine baut, die zwar funktioniert, deren Funktionsweise aber von ihren ErbauerInnen nicht in befriedigender Weise erklärt werden kann, da sie eine im Wesentlichen experimentelle Methode angewandt haben. Schließlich wollen wir vom Maschinenbegriff ausnehmen Menschen, die in der üblichen Weise geboren wurden. Es ist nicht einfach, diese drei Bedingungen in Definitionen zu fassen. Man könnte zum Beispiel darauf bestehen, dass das IngenieurInnenteam nur aus Personen des gleichen Geschlechts besteht, aber das wäre nicht wirklich hinreichend, denn es ist vermutlich möglich, ein vollständiges Individuum aus einer einzelnen, sagen wir, Hautzelle eines Menschen heranzuziehen. Das wäre sicherlich ein Meisterstück biologischer Technik, das höchstes Lob verdient, aber wir würden das lieber nicht als einen Fall von „Konstruktion einer denkenden Maschine“ werten.

Unverstandene Replikanten schon bei Turing

Ich finde ja bereits bemerkenswert, wie Turing vorhergesehen zu haben scheint, wie wir immer schlechter erklären können, was eigentlich vorgeht, je (oberflächlich) menschenähnlicher sich die Maschinen verhalten; ich darf auf meine eigene fast mystische Erfahrung mit Whisper verweisen. Dass ein bisschen matrixmultiplizierendes C++ und zwei Gigabyte Koeffizienten reichen, um eine Spracherkennung zu bauen, die weit besser ist als alles, was wir je mit unseren Kenntnissen aus Physik und Linguistik haben basteln können: Das ist, nunja, etwas ehrfurchteinflößend.

Noch bemerkenswerter finde ich, dass Turing in dieser Passage versucht, Klone irgendwie aus dem Maschinenbegriff rauszunehmen. Zur Erinnerung: Wir sind hier drei Jahre, bevor Rosalind Franklin und Kollegen der Funktionsweise der DNS auf die Spur gekommen sind. Turing merkt dabei, dass es gar nicht so einfach ist, genau zu formulieren, warum mensch Klone eigentlich ausnehmen wollte; er hätte sich bestimmt im Blade Runner wiedergefunden.

Turing hat klar tief nachgedacht. Und es gibt einfach Probleme, die schlecht gestellt sind. Noch etwas näher am biologischen Wunder wäre es ja zum Beispiel auch denkbar, Systeme mit, sagen wir, menschlichen Neuronen in der Petrischale zu züchten und daraus die Netze zu bauen, die dann nachher, sagen wir, GPT laufen lassen. Die ethischen Fragen mal beiseitegelassen: Maschine? Keine Maschine?

Digitalrechner als universelles Maschinenmodell

Ich denke, Turing hat diesen Parabelflug ohne wirklich überzeugendes Ergebnis vor allem aus einem Grund gemacht: Er will motivieren, warum er unter „Maschine“ nur den „digital computer“ verstehen will. Die waren damals noch nicht allzu lange der militärischen Geheimhaltung entkommen, doch Turing kann im Paper des Öfteren von den drei „Manchester-Maschinen“ sprechen, für die er Code produziert hatte. Sein Argument für diese Einschränkung ist im Groben ein berechenbarkeitstheoretisches auf der Basis der Church-These: Wenn etwas überhaupt berechenbar ist, kann es auch eine Turingmaschine und damit, hinreichend Speicher vorausgesetzt, auch ein „digital computer“ berechnen. Wenn mensch umgekehrt das Problem für den Digitalrechner löst, hat mensch es (im Prinzip) für jedes rechenfähige System gelöst.

Damit sind wir dann beim Turing-Test in unserem modernen Sinn, ganz ohne Männer und Frauen:

[wir haben oben] versuchsweise vorgeschlagen, dass die Frage „Können Maschinen denken?“ ersetzt werden sollte durch „Sind Digitalrechner vorstellbar, die sich beim Turing-Test gut schlagen werden?“

Turings Antwort war ein klares Ja. Er hatte bereits eine grobe Vorstellung, wie schwierig das sein würde, da er für die praktische Antwort eine Zeitskala von 50 Jahren veranschlagt:

Ich glaube, dass es in rund fünfzig Jahren möglich sein wird, Computer mit einer Speicherkapazität von ungefähr 109 so zu programmieren, dass sie das Imitationsspiel so gut spielen können, dass die Chance eines ein durchschnittlicher Fragers, nach fünf Minuten Befragung die richtige Identifikation vorzunehmen, bei unter 70% liegt.

Ein Gigabit fürs Chatten

„Speicherkapazität“: das ist bei Russell bereits, wie bei uns immer noch, der Zweierlogarithmus der Zahl der Zustände, die ein Computerspeicher annehmen kann. Das Ergebnis so einer Rechnung hatte damals und hat eigentlich immer noch keine Einheit; irgendwann nach Turing hat irgendwer angefangen, das „bit“ zu nennen. Das hat sich universell durchgesetzt, und so fühlen sich Turings Formulierungen zu Speicherkapazitäten heute etwas seltsam an.

Turings „Speicherkapazität von 109“ übersetzt sich jedenfalls in ein Gigabit oder eben 128 Megabyte. Das war im Jahr 2000, also 50 Jahre nach der Publikation von Turings Arbeit, bereits ein eher kleiner Rechner. Der Teil der Vorhersage hat also schon mal ganz gut hingehauen.

Maschinen dieser Art waren allerdings (jedenfalls mit damaliger Software) weit davon entfernt, bei einem kompetent geführten Verhör als Mensch durchkommen zu können. Sie wären auch viel zu langsam gewesen, um heutigen „KI“-Code auf realistischen Zeitskalen auszuführen. Aber immerhin, die heutigen LLMs, denen ich durchaus zutraue, in einem Turing-Test …

![[RSS]](../theme/image/rss.png)