Süßer und bitterer Grusel auf Frauenchiemsee

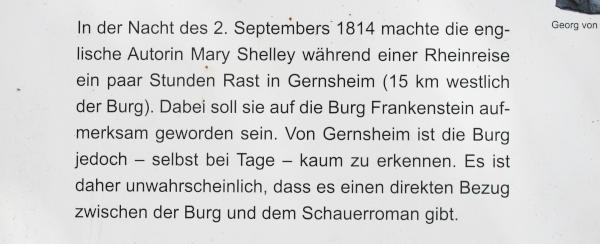

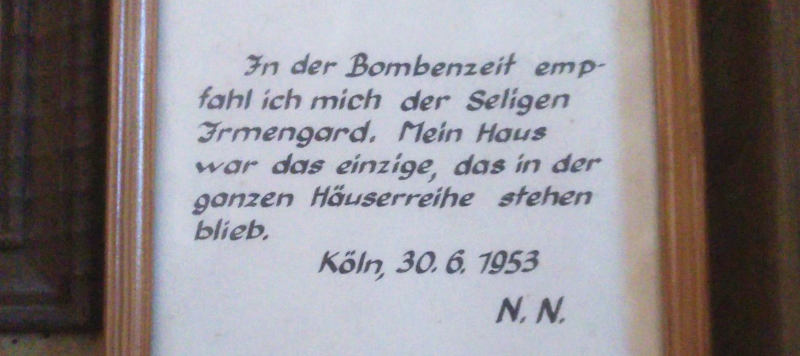

Ich bin (und habe das schon 2022 gestanden) ein bekennender Fan katholischen Heiligen- und Wunderglaubens. Und so konnte ich, als ich neulich mal wieder am (oder eher auf dem) Chiemsee war, der Verlockung der heiligen Irmengard von Chiemsee nicht widerstehen. Die Votivtafeln in der Klosterkirche enttäuschen nicht. Schon die erstaunliche Selektivität von Irmengards Wunderkraft und Gnade begeistert:

Ebenso komplexe theologische Probleme wirft aus meiner Sicht eine Votivtafel auf, die meint, betonen zu müssen, Irmengards Hilfe sei „auffallend“ gewesen:

![Eine gerahmte Tafel in Frakturschrift, auf der u.a. steht: „Heilige Irmengard, du hast meinen Wunsch erfüllt […] Auf die Fürbitte der Seligen Irmengard wurde uns auffallend geholfen“.](/media/2026/irmengard-auffallend.jpeg)

Enttäuscht war ich darüber, dass die Därme, Brüste und Bäuche, die noch 2019 in der Kapelle einschlägige Wundertaten der Heiligen bezeugten, offenbar der skeptischen Moderne zum Opfer gefallen sind – jedenfalls habe ich sie jetzt nicht mehr gesehen. Um euch die Möglichkeit zu geben, die Größe des Velustes einzuschätzen, hier ein Bild aus meinem Archiv:

Es gibt Aspekte der Aufklärung, auf die ich fast betrauern könnte. Wenn da wirklich wer besonders rustikale abergläubische Exzesse wegzensiert hätte, wäre das so ein Fall. Das gilt umso mehr, als vergleichbar abseitige Votivschriften durchaus weiter hängen (vgl. oben).

Kurz nach meinem Betrauern der fehlenden Leiblichkeit kam dann allerdings ein Moment, an dem ich mir deutlich mehr und nachhaltigere Aufklärung wünschte. Der Anlass findet sich immer noch vor der Kirchentür am Friedhof von Frauenchiemsee:

Die Irma von Boullion, für den der linke Teil des Steins gesetzt ist, war eine Frau von Alfred Jodl, dem Mastermind des Nazimassenmords in der Sowjetunion und einer der Hauptkriegsverbrecher der Nürnberger Prozesse. Luise von Benda war seine zweite Frau, nachdem Irma das Jahr 1944 nicht überlebt hat. Dort, wo jetzt „Familie Jod[l]” steht, prangte bis ungefähr 2020 Alfred Jodls Name.

Der Fairness halber sei erwähnt, dass die Gemeinde das Grusel-Militaria-Sepulkrum hat abbrechen wollen, aber von einem Grabberechtigten und dem VG München daran gehindert wurde. Der Kläger hat zum Ausgleich immerhin die Verehrung des Befehlshabers zurückgetönt. In der Wikipedia ist der alte Schriftzug zu sehen und die ziemlich schwarzverdrehte Geschichte zu lesen.

Übrigens ist Jodls Leiche ist überhaupt nicht auf der Insel begraben. Seine Asche landete in der Isar, nachdem Justizbeschäftigte in Nürnberg ihn gehenkt hatten. Von seiner Gedenkstele ist aber, wie auf meinem aktuellen Foto zu sehen, bis heute das Eiserne Kreuz übriggeblieben.

Mit Blick auf dieses Traditionslogo wirkt die schauerliche Stätte plötzlich topaktuell in einer Zeit, da die ebenfalls eisernbekreuzte Bundeswehr aus dem Jammertal der Sauf-, Nazi- und Mordtruppe zum unverzichtbar-heldenhaften Schutz- und Trutzbund der deutschen Nation zurückgekommen ist. Ob wirklich viele Menschen dran glauben, dass ohne die deutschen SoldatInnen die Horden aus dem Osten uns alle sehr bald verspeisen würden? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber bei unseren Mahnwachen in Heidelberg kommen dann und wann Leute vorbei, die Geschichten dieser Art offenbar nicht unplausibel finden.

Jodl hat zumindest in seinen Verlautbarungen eine ganz ähnliche Geschichte erzählt und seine Metzelanordnungen – hier kann im Unterschied zu all den aktuellen Konflikten wirklich von „Vernichtungskrieg“ gesprochen werden – rechtfertigt mit:

Wir haben […] den Angriff gegen Rußland nicht geführt, weil wir den Raum haben wollten, sondern weil Tag für Tag der Aufmarsch der Russen gewaltig weiterging und zum Schluß zu ultimativen Forderungen geführt hätte

Es gibt tatsächilich keinen Krieg in der Geschichte der Menschheit, den nicht Leute angefangen hätten, die fest überzeugt waren, sie müssten sich dringend verteidigen, ihr Gesicht wahren und dürften sich auf keinen Fall erpressbar machen.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)