Advertising shits in your head: Rebellische Akte gegen Werbung

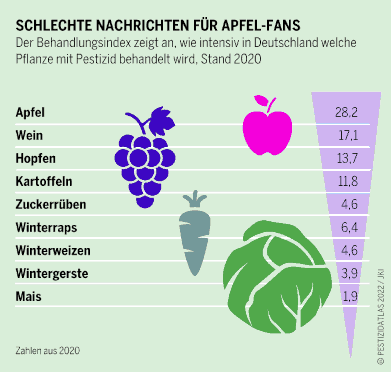

Scheiße im Hirn: Der Versuch, Leute dazu zu bringen, Glyphosat mit Freiheit zu assoziieren (so gesehen 2013 in Schriesheim)

Da einige mir nahestehende Menschen gelegentlich den Verdacht äußern, ich könnte überdurchschnittlich anfällig für Narzissmus sein, hat mich Caroline Caldwells folgender, nun, Aphorismus sehr erfreut:

In einer Gesellschaft, die Profit aus deinen Selbstzweifeln schlägt, ist es ein rebellischer Akt, sich selbst zu mögen.

Auf diese tiefe und für mich möglicherweise schmeichelhafte Weisheit bin ich im ziemlich lesenswerten (oder eher sehenswerten?) Werk Advertising Shits in Your Head von Josh MacPhee gestoßen. Dieses Buch bietet eine kursorische Abhandlung darüber, wie viel besser diese Welt ohne Werbung wäre. Da ich selbst ein eingeschworener Feind von Beflimmerung und anderen kommerziellen Belästigungen bin, sind der Autor, seine ProtagonistInnen und ich wohl zornige, aber fröhliche InsassInnen der gleichen Echokammer.

Und das, obwohl sich ihre Welt vor allem um New York und London dreht, Orte, die mir nun nicht allzu viel sagen. Doch zumindest der erste große Teil, der die üblen Effekte von Werbung diskutiert, ist ganz ersichtlich in der gesamten kapitalistischen Ökumene gültig, etwa wenn MacPhee hellsichtig formuliert:

Werbung mag ausgesprochen geschickt darin sein, Bedürfnisse zu schaffen. Sie ist jedoch katastrophal schlecht darin, sie oder auch nur ihre Versprechen zu erfüllen.

Die „Strategien des Widerstands“, die MacPhee im anschließenden zweiten Teil betrachtet, sind wahrscheinlich nicht ganz so direkt auf die aktuelle BRD übertragbar, schon, weil es hier keine Telefonzellen mehr gibt, und schon gar keine mit großen Werbeflächen. Es geht tatsächlich eine ganze Weile darum, wie und mit welchem Werkzeug (nicht: Schlüssel) deren Plakatvitrinen zu öffnen waren und mit welchen rechtlichen Konsequenzen Menschen zu rechnen haben, die die optische Umweltverschmutzung in direkter Aktion etwas reduzieren.

Spoiler: Nicht mit vielen, schon gar nicht, wenn mensch Warnwesten anhat. Dennoch will ich nicht leugnen, dass mich eine Fantasie begeistert hat, die während der Lektüre in mir entstanden ist: ich klage über einige Instanzen heldenhaft durch, dass Sachbeschädigung bei gesellschaftlich wirklich nicht wünschbaren Dingen wie Werbetafeln kaum in Betracht kommt. Jaja: das ist fast sicher genau nur eine narzisstische Fantasie, die weder mit der deutschen Justiz noch mit meiner Entschlossenheit in der Sache verträglich ist.

Vor dem Museum Reina Sofia in Barcelona^WMadrid (das mit Picassos Guernica drin), 2012: „Kunst oder Tod“.

MacPhees drittes großes Kapitel schließlich widmet er den „Subvertisers“, die schon bei den Strategien des Widerstands viel beigetragen haben. Subvertisers sind – zum Teil sogar unter Klarnamen auftretende – Menschen, die Kunst und Widerstand gegen Werbung verbinden.

In diesem Abschnitt findet sich das Zitat von der Selbstliebe als Akt des Widerstands von Caroline Caldwell. Als ihre Affiliation nennt das Buch den Vandalog, ein Blog, das sich in der Schnittmenge von Graffiti und politischem Aktivismus verortete (das aber inzwischen wohl nicht mehr wirklich gepflegt wird). Doch ist das schöne Zitat bedauerlicherweise auf diesem Blog nicht zu finden.

Das ist aus meiner Sicht eine bittere Ironie: Wenn ich auf die Quelle des schönen Aphorismus linken würde, wäre das, ginge es überhaupt, ein Link in die stinkenden Ruinen von Twitter – und auch vor der Musk'schen Übernahme der „Assets“ von Twitter hätte so ein Link nicht gut gerochen und wäre kaputt gewesen für Menschen, die kein Javascript der Firma ausführen konnten oder wollten.

Dass Caldwells Weisheit jetzt den Geschäftsinteressen des DOGE-Chefs dient, ist aus meiner Sicht eine ganz hervorragende Illustration, warum DIY auch im Internet höchst bedeutend ist: Schreibt euren Kram auf eure eigenen Webseiten. Wenn ihr die Komplexität und Datenschutzproblematik von Microblogging mit seinen Likes und Boosts wirklich braucht, dann nutzt jedenfalls das fast nicht privatisierbare[1] Fediverse.

| [1] | Jaja, ich weiß, dass einzelne Dienste selbstverständlich kommerziell betrieben werden; Trumps Truth Social etwa baut auf Mastodon auf, wenn es auch nicht föderiert und so nicht Teil des Fediverse ist. Es ist das Fediverse als Ganzes, das nicht privatisierbar ist, ganz so, wie RFC 822-kompatible E-Mail allen Versuchen von Microsoft und Google widerstanden hat, ihre jeweiligen Opfer nach Art von Händlern mit IM oder Videokonferenz in ihre jeweiligen Silos einzusperren. |

Kommentar 1 am 2025-05-28

Gerne schriebe ich an dieser Stelle persönliches, hinsichtlich des Narzissmusvorwurfs relativierendes. Allein: schon der simple Fakt, dass wer das Eigenerdachte und in die Tastatur Gehackte für wertvoll und veröffentlichungswürdig betrachtet, ist wohl kaum von einer gewissen Eitelkeit freizusprechen. Insofern mag es mir nachzusehen sein, wenn ich -- selbstredend nur aus Sorge um Dein psychisches Wohl, und jenes Deiner Mitmenschen, keinesfalls aber aus niederer Motivation und Häme heraus -- der fröhlichen Bildungbürgerostentation Einhalt und Demut gebiete.

Zweifellos sympathisiere auch ich sofort mit "Arte o muerte!" und werde es sofort in meinen aktiven Sprachgebrauch übernehmen, und ebenso zweifle ich kaum daran, dass sich Picassos Guernica im Museum Reina Sofia befindet. Dass sich allerdings eben dieses Museum, mitsamt des vorliegenden Platzes und der gegenüberliegenden Häuserfassade 2012 noch in Barcelona befunden haben sollen, dagegen nur drei Jahre später (als ich da war) im Herzen von Madrid standen (passgenau, als hätte es jemand geplant!), das erscheint mir doch einigermaßen unintuitiv.[2] Andererseits bin ich wiederum kein theoretischer Physiker und von daher verstehe ich auch nichts von Relativität von Raum und Zeit.

| [2] | Die Caption "Symbolbild" wäre doch eigentlich auch ganz schön. |

Kommentar 2 am 2025-04-28

Oh ja. Schade. Nach Barcelona würde es viel besser passen, also das Bild jetzt. Aber du hast natürlich recht.

PS: Herzlichen Dank für die Postkarte. Sie lief kaum zwei Wochen lang.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)