Wer Mitglied einer DGB-Gewerkschaft ist – und trotz allem rät schon Immanuel Kant dazu –, wird es kennen: Zähneknirschen, wenn wieder mal ganz schlimm reaktionäre Äußerungen von DGB („für die Nation!“), IGM („für das Wachstum!“), BCE („Mehr Kohle!“) oder GdP („ohne Taser für uns seid ihr den Horden mit häufig wechselndem Aufenthaltsort ausgeliefert!“) durch die Öffentlichkeit gereicht werden – wobei die Auswahl nicht andeuten soll, andere Mitgliedsgewerkschaften seien ohne Schuld.

Ich selbst bin in der GEW, und auch die treibt mir manchmal die Tränen in die Augen, so etwa schon beim Titel der Presseerklärung Solidarisch und verantwortungsbewusst prüfen vom vergangenen Dienstag.

Da tun sich also GEW und fzs zusammen, um zentral an die Hochschulen zu appellieren,

unter den derzeitigen Pandemiebedingungen grundsätzlich auf Präsenzprüfungen zu verzichten und stattdessen alternative Formate anzubieten.

Der schwerste Anwurf folgt sogleich:

Zu Beginn der Krise war es noch nachvollziehbar, doch dass ein Jahr später immer noch keine digitalen kompetenzorientierten Prüfkonzepte existieren [...] ist unverständlich und hochgradig gefährlich

Bevor ich den letzten Absatz des Textes gelesen hatte, war ich entschlossen, einen wilden Verriss der Erklärung zu schreiben, doch immerhin fand ich dort, wenn auch recht verzagt, etwas, das in die richtige Richtung geht:

Zukunftsorientierter wäre es, die Zahl der Prüfungen zu reduzieren [und was dann weiter kommt, tut schon wieder weh]

Bei allem Verständnis für die Zwänge der wettbewerbs-infundierten Öffentlichkeit: Zumindest mit dieser zahmen Feststellung hätte die Erklärung anfangen müssen, und wenn es geht mit „Mindestforderung“ statt des wortklingeligen und inhaltsleeren „zukunftsorientierter“. Oder besser: „Es braucht Corona nicht, um den Bologna-Prozess als menschenfeindlichen Zirkus kenntlich zu machen, aber was normalerweise nur ärgerlich ist, bringt jetzt jedenfalls potenziell Oma um.“

Nota bene: Auch das wäre eine zutiefst reformistische Position, verglichen mit dem eigentlich angesagten „Prüfungen sind insgesamt autoritärer Quatsch.“ Aber dass eine GEW sowas nicht sagen kann, erkenne ich gerne an; den sich an so eine Deklaration anschließenden Exodus der Lehrer_innen in den Beamtenbund will eingestandenermaßen niemand haben.

Dennoch will ich hier ein wenig für eine wie ich glaube nicht-utopische, aber doch ansatzweise fortschrittliche Kritik an Bolognadingen argumentieren, die in etwa so aussieht: Die Prüfungsbulimie, bei der Studis Semester um Semester vor allem in Klausuren und ähnlich automatisierbaren, hust, Leistungskontrollen Punkte sammeln, bis sie ihren Abschluss haben, ist weder selbstverständlich noch sinnvoll. Der wirkliche Skandal ist, dass wir den Mumpitz in den 22 Jahren seit der Bologna-Erklärung vom – dies horribilis – 19.6.1999 nicht wenigstens haben erodieren können.

Nicht selbstverständlich

Überraschend viele Studis schütteln heute ungläubig den Kopf, wenn ich erwähne, dass ich in meinem ganzen Physikstudium nur vier abschlussrelevante Prüfungen hatte: Es gab vier mündliche Prüfungen zum Hauptdiplom. Dazu traten vier mündliche Prüfungen zum Vordiplom, aber die waren sozusagen zum Üben und spielten für die Abschlussnote keine Rolle. Keine einzige Klausur. Nicht eine. Im ganzen Studium. Und das war zwar im letzten Jahrtausend, ist aber noch keine 30 Jahre her.

Im Vergleich dazu dürften inzwischen bis zum Master in Physik in Heidelberg um die 40 formale Prüfungen anfallen, von den in die Abschlussnote fließenden wöchentlichen Übungsblättern und Praktikumsgesprächen und Jodelwettbewerben ganz zu schweigen (eins davon habe ich erfunden).

Das ist, so viel dürfte unstrittig sein, für Prüfende wie Geprüfte unschön. Dennoch wäre es vielleicht hinzunehmen, wenn daraus ein nennenswerter Nutzen entstünde. Jedoch: Weder anekdotisch noch vom Inhalt etwa von Abschlussarbeiten oder frühen Veröffentlichungen her gibt es auch nur den Hauch eines Hinweises, dass die Studis heute klüger (oder meinetwegen „kompetenter“) aus dem Studium rauskämen als damals.

Wäre es also nicht vernünftiger, weit mehr der Zeit, die Lehrende und Lernende gemeinsam verbringen, für Vermittlung und Gespräch zuzulassen statt sie für tagelanges (bei den Lehrenden) und wochenlanges (bei den Lernenden) Bütteln, Betteln und Kontrollieren zu vergeuden?

Ich sage nun nicht, dass das Diplom-System die Wucht in Tüten war. Klar, dass sich „das Schicksal [d.i. die Abschlussnote] in wenigen Stunden entscheidet“ ist auch Unfug, genauso wie schon die Grundidee, Leuten eine Zahl aufzudrücken, die ihre, ja was eigentlich, in diesem Fall vielleicht „Physizität“ (was immer das sein mag) bescheinigt. An dieser Idee hängt jedoch so viel, dass ihre Korrektur ein doch etwas größeres Projekt ist. Und so wärs doch schon mal ein Fortschritt, erstmal weniger zu prüfen und die Knute aufs letzte Vierteljahr des Studiums zu konzentrieren; immerhin ist dann dessen Rest deutlich freier.

Im Übrigen stimmt bei einer halbwegs menschlichen Hochschulorganisation natürlich auch das mit den „entscheidenden Stunden“ nicht wirklich. Als jemand, der ein paar Dutzend Abschlussprüfungen abgenommen hat, kann ich versichern, dass zumindest an Läden, an denen die Lehrenden die tatsächlich studierenden Studis kennen, die Note einer mündlichen Prüfung in aller Regel eine Gesamtwürdigung der Person sein wird. Um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren.

Nicht sinnvoll

Nun könnte mensch sagen: Andere Jobs stinken auch – sollen sich die Hochschullehrenden nicht so haben und halt die bescheuerte Prüferei machen. Die Studis haben eh nichts zu melden.

Vielleicht. Aber es ist doch eine schreckliche Vergeudung von Lebenszeit und Kreativität, die Studis mit Dressur und Aufführung zu beschäftigen – und wiederum habe ich genug Klausuren selbst gestellt, um ein recht sicher sagen zu können: Mach eine Klausur, die nicht auf die Aufführung von Dressur rausläuft und du hast eine Durchfallquote, die du nicht haben willst.

Dagegen hätte ich gewettet (und wie oben gesagt verloren), dass die notendruckbedingte Demontage der Übungsgruppen, die zumindest in Physik und Mathe letztlich Herz der Lehre waren, sich drastisch auf Habitus und meinethalben Kompetenzen der Studis in der Abschlussphase (da bekomme ich sie derzeit vor allem mit) hätte auswirken müssen. Vor Bologna konnten sich in solchen Übungsgruppen Studis, die Lust drauf hatten, ohne große Sorge um spätere Konsequenzen ausprobieren – und wer nicht wollte, hat halt abgeschrieben, was immerhin soziale Fertigkeiten trainierte.

Nun hingegen, da jede Hausaufgabe sich irgendwo in der Abschlussnote wiederfindet, haben sich die Übungsgruppen zu bitterem Ernst gewandelt, Räume, in denen um jeden Punkt gefeilscht wird, denn er könnte ja den Unterschied zwischen 1.4 und 1.5 machen (oder was immer). Und das Gemeine ist: Das könnte er wirklich.

Speziell dieser Aspekt von Bologna, die reale und permanente Drohung mit einer schlechten Abschlussnote, lässt sich mit noch so viel Open Book oder Take Home oder was immer nicht in Ordnung bringen, nicht mal durch die guten alten Hausarbeiten und Praktikumsgespräche. Solange die Abschlussnote zwischen Betreuer_in und Studi steht, ist die in der GEW-Erklärung beschworene „Solidarität“ nicht mal denkbar.

Es wäre ein interessantes Forschungsprojekt, herauszufinden, warum hinreichend viele Studis aus diesem Prozess nicht als intellektuelle Regenwürmer – Schlucken, Klausur schreiben, hinter sich lassen – herauskommen, sondern doch ganz motiviert reizvolle Wissenschaft machen.

Mir ewigem Optimisten scheint das ein starkes Zeichen für die Kraft von Wissenschaft zu sein: Es ist wahrscheinlich fast egal, wie der Kram vermittelt wird. Solange mensch den Leuten ein paar Bücher (in welcher konkreten Darreichung auch immer) in die Hand gibt und sie etwas Zeit mit ihnen verbringen lässt, solange mensch sie die Faszination empfinden lässt, durch Modelle und Theorien korrekt Verhalten von Menschen, Natur oder (inzwischen noch aufregender) Rechnern vorherzusagen oder wenigstens zu verstehen, finden sie schon ihren Weg.

Warum dann?

Nach diesen Beobachtungen stellt sich die Frage recht dringend, wie es überhaupt zu diesem komplett dysfunktionalen System kam. Im speziellen Fall von Bologna wäre es eine lange Geschichte, in der die Beteiligten – Profen, Bildungsminister, Bertelsmänner und leider auch Teile der GEW – ihre diversen Süppchen gegen die jeweils anderen kochen wollten. Niemand wollte die anderen in den eigenen Topf gucken lassen, und als endlich alle gemerkt hatten, dass alle anderen auch nur vor leeren Töpfen standen, könnte das auch niemand mehr zugeben.

Es gibt aber ein viel allgemeineres Muster, auf das es mir hier ankommt: Die autoritäre Versuchung. Da ist ein Problem in einer Hierarchie, hier so in etwa „Meine Studis sind faul und hören mir nicht zu”. Eine Umgangsweise wäre, sich zu fragen, warum die Studis kein Interesse – oder hilfsweise Einsichten in Notwendigkeiten – haben und zu versuchen, Interesse oder Einsicht zu wecken. Das klingt gut und ist, davon bin ich überzeugt, auch gut.

Aber dazu muss in der Hierarchie auf Augenhöhe geredet werden, und mensch entdeckt gerne auch eigene Fehler, eigene Faulheiten. Das ist für die Leute oben in der Hierarchie nicht sehr schön, was wiederum für die Popularität der Alternative sorgt: Der Ausübung von Zwang, sei es durch Drohung mit Noten, sei es durch Drohung mit Gewalt (was jetzt an der Uni schon sehr rar, im Strafrecht oder zwischen Staaten aber die Regel ist).

Prüfungen sind aus dieser Perspektive nichts weiter als der Versuch, Aushandlung und auch Didaktik durch Zwang zu ersetzen – daran mag manches „digital“ (hmpf: Digitalisierung) sein, solidarisch ist jedenfalls nichts, und für eine Gewerkschaft gehören sich solche Methoden eigentlich auch nicht.

Aber die Armen?

Wenn ich Menschen – vor allem solche aus gewerkschaftsnahen Kreisen – in Diskussionen dazu gebracht habe, so viel zu konzedieren, kommt ziemlich verlässlich der Einwand, die Verschulung durch Bologna sei ja für Oberschicht-Kids vielleicht ärgerlich, für Leute aus „bildungsfernen Schichten“ hingegen ganz wichtig. Die hätten nie gelernt, selbstgesteuert Wissen zu erwerben, ihre Zeit zu managen, aus eigener Neugier zu handeln. Ohne Druck verkämen die vor der Playstation, und sie kämen spätestens ins Schleudern, wenn sie in so eine Riesen-Abschlussprüfung müssen, schon, weil ihnen für einen guten Eindruck dabei der Habitus fehle.

An der Stelle könnte ich mich regelmäßig in Zorn reden, denn die Leute, die das vorbringen, sind in aller Regel nicht „bildungsfern“. Nun will ich gar nicht leugnen, dass „Bildungskapital“ vererbt wird. Nur: so zu tun, als sei erben die einzige Art, an Bildung in diesem Sinne, an Neugier und Methode zu kommen, das ist mindestens mal paternalistisch und darüber hinaus auch defätistisch. Waren das nicht Dinge, die Menschen an der Uni lernen sollen? Kommen sie nicht genau dazu dorthin?

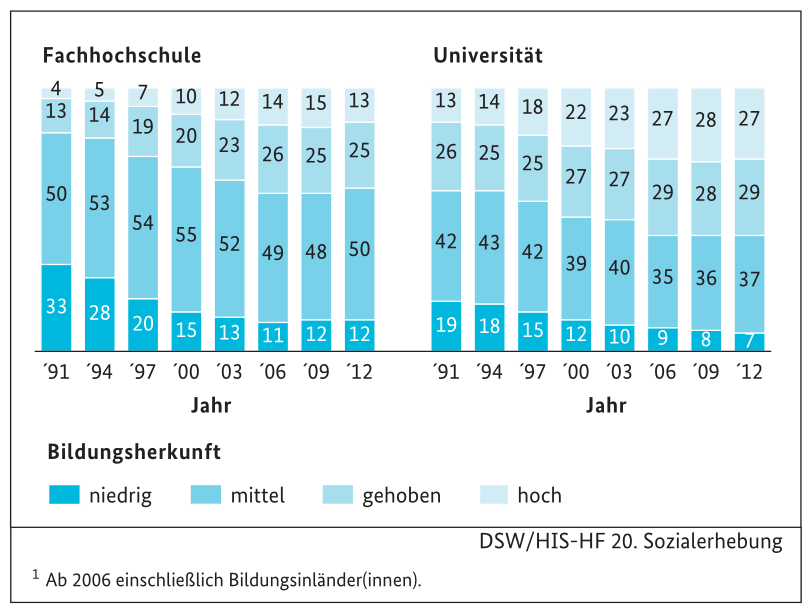

Nein, tut mir leid: Das Ding „wir brauchen die Klausuren für die Arbeiter_innenkinder“ ist frech und herablassend. Und wie so oft bei dieser Sorte Paternalismus ist schon die Prämisse falsch: Der Anteil der Arbeiter_innenkinder an Hochschulen insgesamt, und noch drastischer an Unis, hat seit den Tagen des halbwegs selbstgesteuerten Studiums scharf abgenommen. Glaubst du nicht? Nun, glaube nicht mir, glaube der 20. Sozialerhebung des DSW, die auf S. 95 (PDF S. 107) das hier zeigt:

Die Zahlen auf der FH-Seite (Verzeihung: der HAW-Seite) haben mich – bei aller Berücksichtigung eines gesellschaftlich wachsenden Bildungsniveaus – gerade selbst aus den Puschen gehauen.

Zitiert in: Vorbildliches Friedrichstadt Ich bin auch Hanna Die autoritäre Versuchung Schurken und Engel, Teil 2 Michel Foucault vs. Corona

![[RSS]](./theme/image/rss.png)