Friedensforschung als Beruf

Zu den verheerenderen Publikationen des 20. Jahrhunderts gehört Max Webers Politik als Beruf. Das Werk inspriert bis jetzt all die Rädchen vor allem deutscher Machtapparate – und nochmal ganz besonders die, die am Anfang ihrer Karriere mal menschenfreundlichere Positionen eingenommen haben –, allen möglichen fiesen Quatsch zu rechtfertigen durch „Verantwortungsethik“, während sie Kritik ihrer ehemaligen MitstreiterInnen als (sc. verantwortungslose) „Gesinnungsethik“ abschmettern können, ohne sich mit Argumenten herummühen zu müssen.

Vor diesem Hintergrund scheinen die laut taz-Autor Pascal Beuker „führenden deutschen Friedensforschungsinstitute“[1] auch eher auf Beruf und weniger auf Forschung setzen. Beuker berichtete nämlich im Artikel Langer Abnutzungskrieg (taz vom 12.6.; in der Papierausgabe war glaube ich keine Helden-Illustration dabei):

Zum einen müsse die Ukraine militärisch, ökonomisch und politisch weiter nach Kräften unterstützt werden. Das werde wohl „auf sehr lange Zeit“ notwendig sein, „vermutlich sogar über Jahrzehnte“, sagte [die Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung] Deitelhoff. […]

„Die sich [aus einer einseitigen Einstellung des Gemetzels] ergebende militärische Niederlage der Ukraine würde voraussichtlich deren Zerschlagung nach sich ziehen, einhergehend mit einer Besatzungspraxis von Folter, Verschleppung, sexueller Gewalt und gezielten Tötungen, die wir bereits jetzt in den von Russland besetzten Gebieten beobachten“, sagte Deitelhoff.

Gut: „Friedens- und Konfliktforschung“ ist im Profibereich („als Beruf“) eher ein Chiffre für „geopolitische Beratung von Außen- und Militärministerium“ (oder, mit etwas mehr Klartext: „Tipps fürs Fertigmachen der Feinde“), so dass ich mich über diese friedenspolitische Bankrotterklärung nicht wirklich gewundert habe. Vielleicht ist der LeserInnenbriefredaktion der taz diese kleine Unehrlichkeit aufgefallen, denn sie hat den folgenden Leserbrief nicht publiziert.

Aber weil ich nicht oft genug auf die offensichtlichen Parallelen zwischen der derzeitigen Öffentlichkeit und der im ersten Weltkrieg hinweisen kann, kommt er dann hier:

Liebe Redaktion,

Wenn einem Forschungsinstitut zur Konfliktbewältigung nur Krieg „über Jahrzehnte“ einfällt, wird es wohl kein Friedensforschungsinstitut sein, schon gar kein „führendes“, wie Pascal Beuker meint. Und tatsächlich: Selbst wer (soweit es mich betrifft irrigerweise) meint, ein guter Krieg sei einem schlechten Frieden vorzuziehen, sollte jedenfalls nicht mit den Durchhalteparolen von Verdun kommen. Auch damals hieß es unter großzügiger Nutzung rassistischer Stereotype (die Kolonialtruppen!), „die Franzosen“ würden, wenn „wir“ nicht mehr schießen würden, vergewaltigend und mordend durch die Lande ziehen. Faktencheck bei der Ruhrbesetzung 1923-1925: Nichts davon. Die französische Besatzung war besser als das Wüten der deutschen Wehrmacht im Ruhrgebiet im Gefolge des Kapp-Putsches 1920, und besser als die Heimatfront während des ersten Weltkriegs sowieso.

-- Anselm Flügel

Nachtrag (2023-07-01)

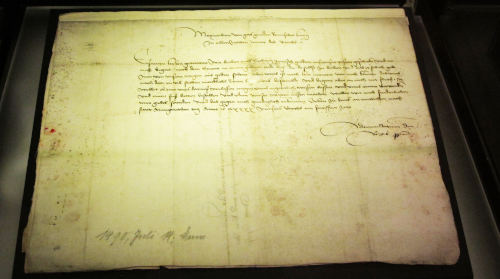

Zum Thema Phantasmen im Hinblick auf Kolonialtruppen bin ich jüngst bei einer Museumspass-Tour nach Mainz im dortigen Naturkundemuseum auf folgendes Zitat des immer noch von vielen als Lichtfigur der Weimarer Republik verehrten ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD) gestoßen:

![Foto eines weißen Textes auf schwarzem Grund: „Die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen geistigen und wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer [ist] eine herausfordernde Verletzung der Gesetze europäischer Zivilisation“ (Friedrich Ebert, 13.2.1923)](/media/2023/ebert-kolonialtruppen.jpeg)

Aber nun gut: Das ist der Ebert, der sich mit den protofaschistischen Freikorps verbündete gegen SpartakistInnen, die Müncher Räterepublik oder die im Leserbrief erwähnten ArbeiterInnen an der Ruhr. Ein weiteres Beispiel dafür, dass es wirklich keine Inflation braucht, um das Ende der Weimarer Republik zu erklären.

Und wo ich schon in die Geschichte blicke: In gewisser Weise noch mehr Parallelen bestehen zum Krimkrieg der 1850er Jahre, und zwar nicht nur im Hinblick auf den Ort des Gemetzels oder die erstmalige breite Anwendung jeweils neuer Techniken in der Berichterstattung. Das ist mir neulich aufgefallen, als ich im schönen Geschichtswerk „The Age of Capital 1848-1875“ des 2012 verstorbenen britischen Großhistorikers Eric Hobsbawm folgende Passagen las:

Im Zeitalter der Revolutionen [laut Hobsbawm 1789-1848; das ist auch der Titel des Vorgängerbuchs], oder jedenfalls nach der Niederwerfung Napoleons […] waren die Regierungen der Großmächte extrem darauf bedacht, größere Konflikte untereinander zu vermeiden. Ihre Erfahrungen schienen nahezulegen, dass größere Kriege und Revolutionen gerne miteinander einhergehen. […] Nach der Niederwerfung Napolons 1815 hatten die Großmächte für über dreißig Jahre ihre Waffen nicht gegeneinander eingesetzt und ihre Militäroperationen [sic!] beschränkt auf die Unterdrückung von nationalem oder internationalem Umstürzlertum, auf diverse lokale Unruheherde und auf die Expansion in zurückgebliebene Teile der Welt.

[Hobsbawm erzählt im Folgenden von weniger besorgten europäischen Regierungen, die, nach dem harmlosen Ausfizzeln der 1848er-Revolutionen entspannter im Hinblick auf aufmüpfige Untertanen, sich wieder mehr ums gegenseitige Abjagen von Filetstückchen kümmerten.]

Das erste größere Ergebnis dieser Störung war der Krimkrieg (1854–1856). Von allen Kriegen der Zeit zwischen 1815 und 1914 kam dieser einem allgemeinen europäischen Krieg am nächsten. Die Ausgangssituation war in keiner Weise neu oder unerwartet. Dennoch entwickelte sich eine große, bemerkenswert inkomptetent geführte, internationale Schlächterei zwischen Russland auf der einen und Großbritannien, Frankreich und der Türkei auf der anderen Seite. Es wird geschätzt, dass dieser Krieg über 600'000 Männern das Leben kostete, fast eine halbe Million davon durch Krankheit. Dabei handelte es sich um 22% der britischen, 30% der französischen und ungefähr die Hälfte der russischen Truppen.

Leider kann ich nicht sagen: „Ein Glück, dass wir heute kompetente Friedensforschung haben, die herausgefunden hat, wie weise StaatslenkerInnen so einen Unsinn verhindern können“.

| [1] | Wobei ich persönlich finde, dass sich schon disqualifiziert hat, wer in der BRD über Friedensforschung redet und das nicht relativ zur Tübinger Informationsstelle Militarisierung einordnet. |

![[RSS]](../theme/image/rss.png)