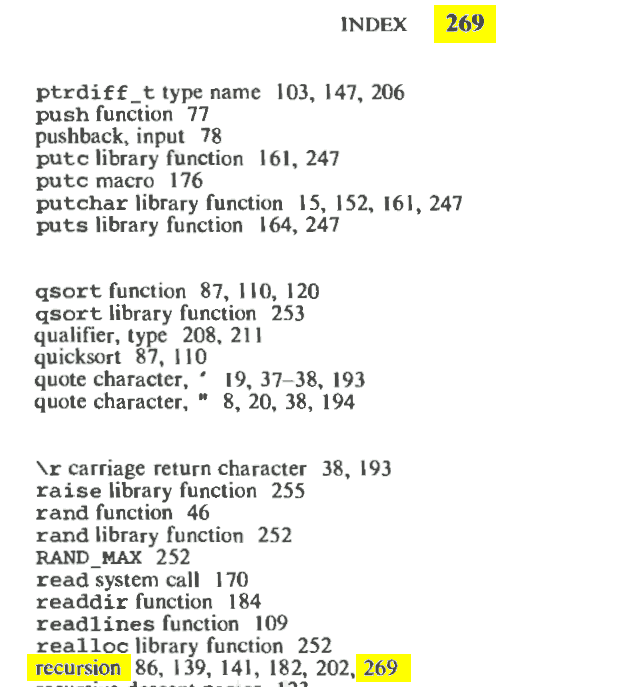

In den Stuttgarter Naturkundemuseen

Trotz des Risikos weiterer Verwicklungen in Aktivitäten von Gewaltherrscher-Sprösslingen, mit denen in Stuttgarter Museen offenbar schon mal zu rechnen ist[1], habe ich mich mit meinem Museumspass erneut in die Landeshauptstadt gewagt, denn das dortige Naturkundemuseum lockte sehr. Wo, wenn nicht dort, wird wohl Professor Zwengelmann Direktor[2] sein?

Der Beschluss zu diesem Post reifte indes vor allem, weil ich vor einer naheliegenden Fehlbedienung des Löwentor-Teils des Museums warnen will. Zunächst: Das Museum besteht aus einem modernen Bau, in dem die verschiedenen geologischen Systeme, die in Baden-Württemberg vertreten sind (das heißt: Kreide hat eine Wand von kaum ein paar Metern), nach Fauna, Flora und Fossilien vorgestellt werden, und einem vielleicht 500 m Parkspaziergang davon entfernten älteren Gebäude („Schloss Rosenstein“), in dem es um die aktuelle Welt geht.

Wer nun im Löwentor-Bau naheliegenderweise von der Garderobe durch eine offene Tür entspannt in die große Ausstellungshalle diffundiert, landet im Tertiär, wird dann recht schnell konfus zwischen Jura und Trias umherirren und sich schließlich fragen, wie das alles zusammengehört. Das liegt daran, dass der Löwentor-Teil so eine Art Open-Plan-Museum ist, also (fast) alles auf zwei durchgehenden Ebenen einer großen Halle stattfindet:

Das ist klasse, wenn mensch schnell „zurückspulen“ möchte (sagen wir: Ich will nochmal das arme Babymammut sehen, das im Moorloch kämpft – herzzerreißend, aber paläontologisch verbürgt), denn mensch muss nicht ohne Übersicht durch Zillionen von Räumen irren. Noch dazu hat das Museum durch diese Architektur auch Platz, einige meterhohe Riesenfossilien zu drapieren, allen voran die cthulhuesken Überreste von Seelilien aus den Posidonienschiefern des Schwarzjura[3], im Foto oben rechts an der Wand.

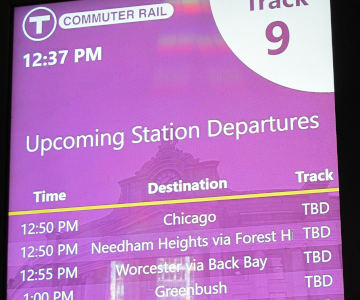

Andererseits hat ohne die Strukturierung durch Mauern viel Mühe, wer Leitelemente wie die gelbe Linie in diesem Bild:

als zu einem irgendwie optionalen Spiel gehörend interpretiert. Nein, die kuratorische Erzählung und damit der Spaziergang durch die Erdzeitalter funktionieren nur, wenn mensch auf der Linie hinter der Kasse im Erdaltertum anfängt und ihrem leicht verschlungenen Verlauf chronologisch durch die (durch verschiedene Farben markierten) stratigraphischen Systeme folgt.

Das Rinderskelett in dem Kasten auf dem Gelbe-Linien-Bild kommt mit diesem Rezept ziemlich am Schluss – Holozän – und markiert bereits domestizierende Menschen (anders gesagt: ein positives StarDIT). Verglichen mit unseren heutigen Turborindern war dieses Tier aber eher mickrig. Zur Erklärung bietet der Museumstext an, diese „Torfrinder“ seien so klein gewesen, weil sie in ihrer kargen Umwelt nicht genug zu Essen bekommen haben. Etwas differenzierter und vielleicht weniger dickensianisch hat Markus Bühler genau dieses Skelett 2012 diskutiert.

Für Laien wie mich eindrücklicher als Knochen sind, das muss ich zugeben, aber die vielen lebensgroßen Dioramen, mit denen das Museum versucht (mit gutem Erfolg, soweit es mich betrifft), die vergangenen oder entfernten Lebenswelten erfahrbar zu machen. In etliche kann mensch auch reingehen, so dass Mutproben wie diese möglich werden:

Noch im paläontologischen Teil der Ausstellung finden sich auch Menschen in diesen Dioramen, zunächst als Neandertaler. Der Tuareg, der im anderen Teil der Ausstellung („Schloss Rosenstein“) in einer Vitrine steht, vertiefte meine Bedenken, dass das Ganze Richtung „Völkerschau“ abrutscht; auch ein Naturkundemuseum mag sich gelegentlich Fragen stellen müssen wie die, die mich während meines Besuchs im Lindenmuseum (ebenfalls in Stuttgart) beschäftigt haben.

Kolonialer Herablassung kann mensch das Naturkundemuseum jedoch eher nicht bezichtigen, denn in den Vitrinen steht durchaus auch mal ein weißer Mann, und er spielt nicht gerade eine vorteilhafte Rolle:

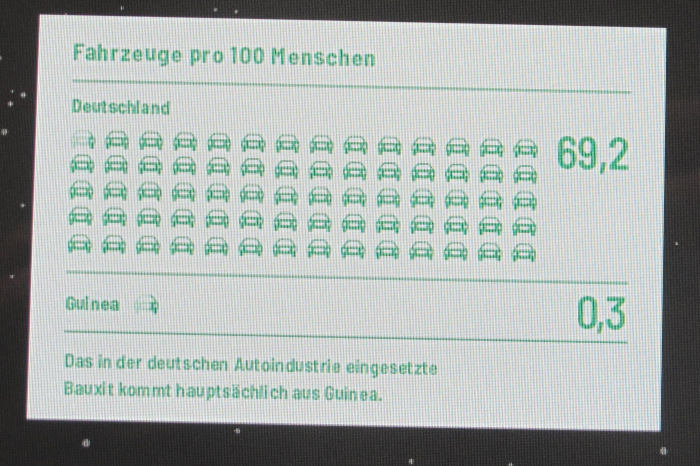

In der Vitrine geht es um Artensterben durch Giftmischerei und einige weitere Kollisionen zwischen Kapitalismus und der realen Welt. Vielleicht sind Karohemd und blonde Haare der Verkörperung des ersteren einen Hauch zu dick aufgetragen. Vielleicht aber auch nicht.

Der Mann hat so oder so keine Chance gegen meinen Lieblingsbereich im Gesamt-Museum, nämlich den Nebenraum in der Gegend des oberen Jura, in dem verschiedene Rekonstruktionen illustrieren, wie Dinosaurier sich befiedert haben und sich dann im Tertiär zwitschernd unter die Säugetiere gemischt haben. Das sind größtenteils anheimelnde Modelle, bis hin zum höchst anmutigen und weise blickenden Archäopteryx. Wenn die wirklich so aussahen, ist es ausgesprochen bedauerlich, dass sie es nicht in die Gegenwart geschafft haben:

Mein wesentlicher Schluss aus diesem Seitenraum ist: Wenn ihr die Vöglein singen hört, bedenkt, dass sie einstmals T. Rex waren, oder jedenfalls sowas ähnliches. Wenn aber die Dinosaurier weggekommen sind vom Töten und Fressen durch überlegene Stärke und Größe, dann mag das auch für unsere Spezies ein bisschen Hoffnung machen.

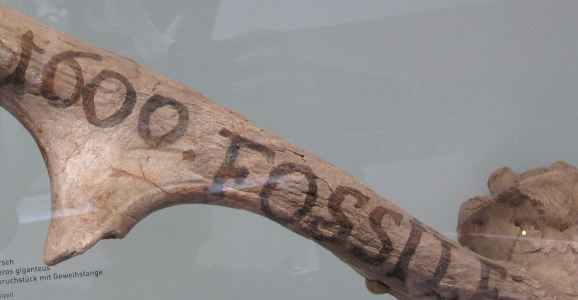

| [1] | Tatsächlich ist das Naturkundemuseum ein enfernter Abkömmling der „Kunst- und Wunderkammer“ der Stuttgarter Autokraten, was nicht nur an kuratorischen Grausamkeiten zu erkennen ist. Aber auch. Hier ist das älteste Exponat der Ausstellung, ein Geweih eines Eiszeithirschen; Die Obrigkeit hat es ersichtlich im Jahr 1600 ihren Schätzen einverleibt:

|

| [2] | Womit ich mich erneut als glühender Fan der Max Kruse-Edition des Urmel geoutet habe. Und nein, der echte Direktor des Stuttgarter Naturkundemuseums hat natürlich nichts mit Zwengelmann zu tun. |

| [3] | Ich musste „Schwarzjura“ und „Posidonienschiefer“ einfach neben „Cthulhu“ platzieren. Sie passen, so finde ich, perfekt in diesen Kontext, auch wenn sie ganz offizielle:w Geologie sind. |

![[RSS]](./theme/image/rss.png)