Bemerkenswert finde ich das vor allem, weil Hesse in dieser Novelle

schon 1927 einen Autohass entwickelt hat, der in seiner Radikalität noch

heute beeindruckt. Dabei waren 1925 in einem etwas größeren Deutschland

gerade mal 161'000 Autos zugelassen gegenüber heute (bei Pkws)

48'500'000 . Hesse schäumte also bei einer 300-mal kleineren

Autobestandsdichte; da die Autos damals im Schnitt langsamer und

vermutlich auch weniger lang fuhren als heute, dürfte der Faktor bei der

Autoverkehrsdichte noch größer gewesen sein.

Vergleicht angesichts dessen den folgenden Auszug aus dem Steppenwolf

(ich zitiere im Vorgriff auf den 1.1. schon mal großzügig) mit Fritz

Tietz' zeitgenössischem Analogon in der Weihnachts-taz.

Der Ausschnitt setzt ein, als der Titelheld in einer Art (ich

aktualisiere den Kontext ein wenig) wahnsinnigem Virtual Reality-Theater

ist und sich überlegt, was er sich wohl reinziehen soll.

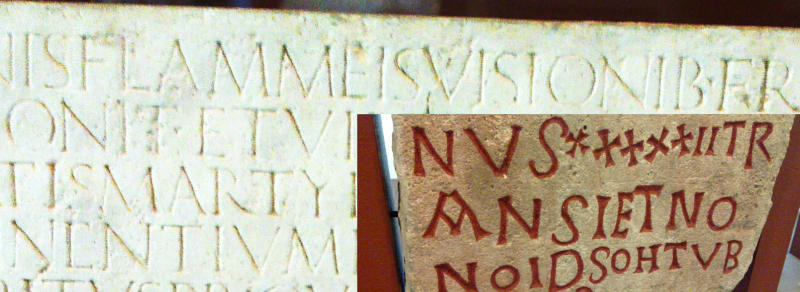

Ich spürte, daß ich jetzt mir selber und dem Theater überlassen sei

und trat neugierig von Tür zu Tür, und an jeder las ich eine

Inschrift, eine Lockung, ein Versprechen.

Die Inschrift

Auf zum fröhlichen Jagen!

Hochjagd auf Automobile

lockte mich an, ich öffnete die schmale Türe und trat ein.

Da riß es mich in eine laute und aufgeregte Welt. Auf den Straßen

jagten Automobile, zum Teil gepanzerte, und machten Jagd auf die

Fußgänger, überfuhren sie zu Brei, drückten sie an den Mauern der

Häuser zuschanden. Ich begriff sofort: es war der Kampf zwischen

Menschen und Maschinen, lang vorbereitet, lang erwartet, lang

gefürchtet, nun endlich zum Ausbruch gekommen. Überall lagen Tote und

Zerfetzte herum, überall auch zerschmissene, verbogene, halbverbrannte

Automobile, über dem wüsten Durcheinander kreisten Flugzeuge, und auch

auf sie wurde von vielen Dächern und Fenstern aus mit Büchsen und mit

Maschinengewehren geschossen. Wilde, prachtvoll aufreizende Plakate an

allen Wänden forderten in Riesenbuchstaben, die wie Fackeln brannten,

die Nation auf, endlich sich einzusetzen für die Menschen gegen die

Maschinen, endlich die fetten, schöngekleideten, duftenden Reichen,

die mit Hilfe der Maschinen das Fett aus den andern preßten, samt

ihren großen, hustenden, böse knurrenden, teuflisch schnurrenden

Automobilen totzuschlagen, endlich die Fabriken anzuzünden und die

geschändete Erde ein wenig auszuräumen und zu entvölkern, damit wieder

Gras wachsen, wieder aus der verstaubten Zementwelt etwas wie Wald,

Wiese, Heide, Bach und Moor werden könne. Andre Plakate hingegen,

wunderbar gemalt, prachtvoll stilisiert, in zarteren, weniger

kindlichen Farben, außerordentlich klug und geistvoll abgefaßt,

warnten im Gegenteil alle Besitzenden und alle Besonnenen beweglich

vor dem drohenden Chaos der Anarchie, schilderten wahrhaft ergreifend

den Segen der Ordnung, der Arbeit, des Besitzes, der Kultur, des

Rechtes und priesen die Maschinen als höchste und letzte Erfindung der

Menschen, mit deren Hilfe sie zu Göttern werden würden. Nachdenklich

und bewundernd las ich die Plakate, die roten und die grünen,

fabelhaft wirkte auf mich ihre flammende Beredsamkeit, ihre zwingende

Logik, recht hatten sie, und tief überzeugt stand ich bald vor dem

einen, bald vor dem andern, immerhin merklich gestört durch die

ziemlich saftige Schießerei ringsum. Nun, die Hauptsache war klar: es

war Krieg, ein heftiger, rassiger und höchst sympathischer Krieg,

worin es sich nicht um Kaiser, Republik, Landesgrenzen, um Fahnen und

Farben und dergleichen mehr dekorative und theatralische Sachen

handelte, um Lumpereien im Grunde, sondern wo ein jeder, dem die Luft

zu eng wurde und dem das Leben nicht recht mehr mundete, seinem

Verdruß schlagenden Ausdruck verlieh und die allgemeine Zerstörung der

blechernen zivilisierten Welt anzubahnen strebte. Ich sah, wie allen

die Zerstörungs- und Mordlust so hell und aufrichtig aus den Augen

lachte, und in mir selbst blühten diese roten wilden Blumen hoch und

feist und lachten nicht minder. Freudig schloß ich mich dem Kampfe an.

Das Schönste von allem aber war, daß neben mir plötzlich mein

Schulkamerad Gustav auftauchte, der seit Jahrzehnten mir Verschollene,

einst der wildeste, kräftigste und lebensdurstigste von den Freunden

meiner frühen Kindheit. Mir lachte das Herz, als ich seine hellblauen

Augen mir wieder zuzwinkern sah. Er winkte mir, und ich folgte ihm

sofort mit Freuden.

»Herrgott, Gustav«, rief ich glücklich, »daß man dich einmal

wiedersieht! Was ist denn aus dir geworden?«

Ärgerlich lachte er auf, ganz wie in der Knabenzeit.

»Rindvieh, muß denn gleich wieder gefragt und geschwatzt werden?

Professor der Theologie bin ich geworden, so, nun weißt du es, aber

jetzt findet zum Glück keine Theologie mehr statt, Junge, sondern

Krieg. Na komm!«

Von einem kleinen Kraftwagen, der uns eben schnaubend entgegenkam,

schoß er den Führer herunter, sprang flink wie ein Affe auf den Wagen,

brachte ihn zum Stehen und ließ mich aufsteigen, dann fuhren wir

schnell wie der Teufel zwischen Flintenkugeln und gestürzten Wagen

hindurch, davon, zur Stadt und Vorstadt hinaus.

»Stehst du auf seiten der Fabrikanten?« fragte ich meinen Freund.

»Ach was, das ist Geschmacksache, wir werden uns das dann draußen

überlegen. Aber nein, warte mal, ich bin mehr dafür, daß wir die

andere Partei wählen, wenn es auch im Grunde natürlich ganz egal ist.

Ich bin Theolog, und mein Vorfahr Luther hat seinerzeit den Fürsten

und Reichen gegen die Bauern geholfen, das wollen wir jetzt ein

bißchen korrigieren. Schlechter Wagen, hoffentlich hält er’s noch ein

paar Kilometer aus!«

Schnell wie der Wind, das himmlische Kind, knatterten wir davon, in

eine grüne ruhige Landschaft hinein, viele Meilen weit, durch eine

große Ebene und dann langsam steigend in ein gewaltiges Gebirg hinein.

Hier machten wir halt auf einer glatten, gleißenden Straße, die führte

zwischen steiler Felswand und niedriger Schutzmauer in kühnen Kurven

hoch, hoch über einem blauen leuchtenden See dahin.

»Schöne Gegend«, sagte ich.

»Sehr hübsch. Wir können sie Achsenstraße heißen, es sollen hier

diverse Achsen zum Krachen kommen, Harrychen, paß mal auf!«

Eine große Pinie stand am Weg, und oben in der Pinie sahen wir aus

Brettern etwas wie eine Hütte gebaut, einen Auslug und Hochstand. Hell

lachte Gustav mich an, aus den blauen Augen listig zwinkernd, und

eilig stiegen wir beide aus unsrem Wagen und kletterten am Stamm

empor, verbargen uns tief atmend im Auslug, der uns sehr gefiel. Wir

fanden dort Flinten, Pistolen, Kisten mit Patronen. Und kaum hatten

wir uns ein wenig gekühlt und im Jagdstand eingerichtet, da klang

schon von der nächsten Kurve her heiser und herrschgierig die Hupe

eines großen Luxuswagens, der fuhr schnurrend mit hoher

Geschwindigkeit auf der blanken Bergstraße daher. Wir hatten schon die

Flinten in der Hand. Es war wunderbar spannend.

»Auf den Chauffeur zielen!« befahl Gustav schnell, eben rannte der

schwere Wagen unter uns vorbei. Und schon zielte ich und drückte los,

dem Lenker in die blaue Mütze. Der Mann sank zusammen, der Wagen

sauste weiter, stieß gegen die Wand, prallte zurück, stieß schwer und

wütend wie eine große dicke Hummel gegen die niedere Mauer, überschlug

sich und krachte mit einem kurzen leisen Knall über die Mauer in die

Tiefe hinunter.

»Erledigt!« lachte Gustav. »Den nächsten nehme ich.«

Schon kam wieder ein Wagen gerannt, klein saßen die drei oder vier

Insassen in den Polstern, vom Kopf einer Frau wehte ein Stück Schleier

starr und waagrecht hinterher, ein hellblauer Schleier, es tat mir

eigentlich leid um ihn, wer weiß, ob nicht das schönste Frauengesicht

unter ihm lachte. Herrgott, wenn wir schon Räuber spielten, so wäre es

vielleicht richtiger und hübscher gewesen, dem Beispiel großer

Vorbilder folgend, unsre brave Mordlust nicht auf hübsche Damen mit

auszudehnen. Gustav hatte aber schon geschossen. Der Chauffeur zuckte,

sank in sich zusammen, der Wagen sprang am senkrechten Fels in die

Höhe, fiel zurück und klatschte, die Räder nach oben, auf die Straße

zurück. Wir warteten, nichts regte sich, lautlos lagen, wie in einer

Falle gefangen, die Menschen unter ihrem Wagen. Der schnurrte und

rasselte noch und drehte die Räder drollig in der Luft, aber plötzlich

tat er einen schrecklichen Knall und stand in hellen Flammen.

»Ein Fordwagen«, sagte Gustav. »Wir müssen hinunter und die Straße

wieder frei machen.«

Wir stiegen hinab und sahen uns den brennenden Haufen an. Er war sehr

rasch ausgebrannt, wir hatten inzwischen aus jungem Holz Hebebäume

gemacht und lüpften ihn beiseite und über den Straßenrand in den

Abgrund, daß es lang in den Gebüschen knackste. Zwei von den Toten

waren beim Drehen des Wagens herausgefallen und lagen da, die Kleider

zum Teil verbrannt. Einer hatte den Rock noch ziemlich wohlerhalten,

ich untersuchte seine Taschen, ob wir fänden, wer er gewesen sei. Eine

Ledermappe kam zum Vorschein, darin waren Visitenkarten. Ich nahm eine

und las darauf die Worte: »Tat twam asi.«

»Sehr witzig«, sagte Gustav. »Es ist aber in der Tat gleichgültig, wie

die Leute heißen, die wir da umbringen. Sie sind arme Teufel wie wir,

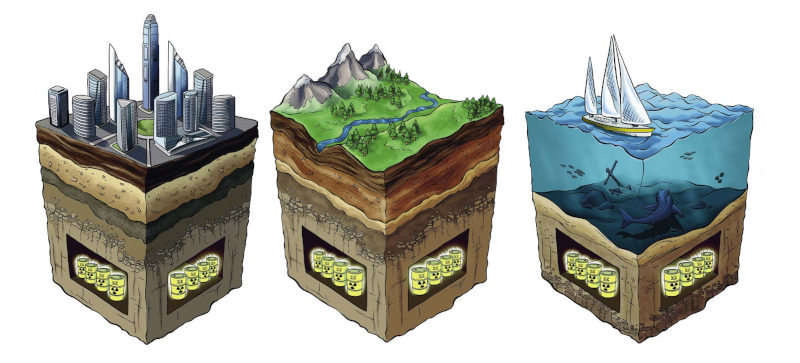

auf die Namen kommt es nicht an. Diese Welt muß kaputtgehen und wir

mit. Sie zehn Minuten unter Wasser zu setzen, wäre die schmerzloseste

Lösung. Na, an die …

![[RSS]](../theme/image/rss.png)