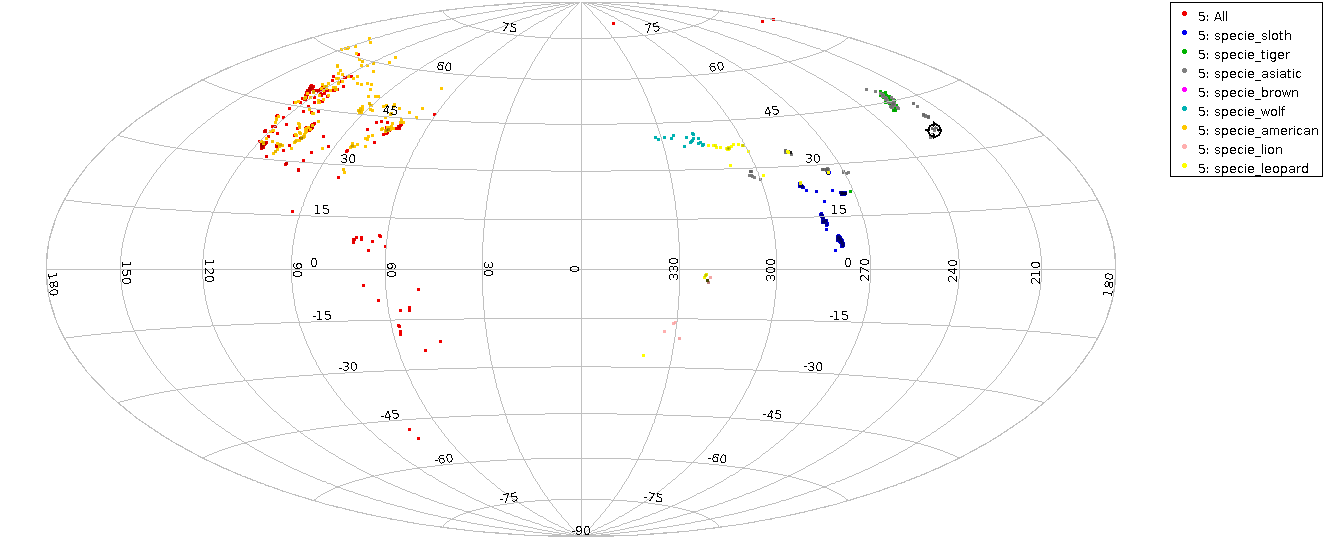

Musée Historique de Strasbourg: „Von der Pfaffen Grittigkeit“

Aus dem Musée Historique de Strasbourg: Diese Tafel war seit 1418 am Weißturmtor von Straßburg angebracht. Je nun: was wollte uns der Autor damit sagen?

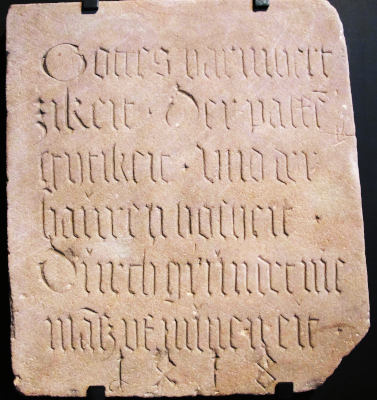

Dank meines Museumspasses hat es mich neulich in das Musée Historique de Strasbourg verschlagen, und neben vielem anderen mehr oder minder wildem Kram ist dort die oben gezeigte Steinplatte ausgestellt. Mit etwas Mühe lässt sich die Frakturschrift auch von modernen Menschen entziffern als:

Gottes Barmherzigkeit ⋅Der Pfaffen Grittigkeit ⋅Und der Bauern Bosheit ⋅Durchgründt niemand bei meinem Eid

Ich habe kein Wort verstanden, und leider erklärt auch die Beschreibung des Exponats nicht, was dieser Spruch den durch das Tor tretenden Menschen wohl hat mitteilen wollen. Bei mir fing es ja schon bei „Grittigkeit“ an. Was ist das wohl?

Duckduckgo führt (neben – leider! – haufenweise falsch Positiven wie Wörterbucheinträgen zu „Griffigkeit“) immerhin auf das Lemma „grittig“ im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm. Dort werden als Bedeutungen „zänkisch“ und „habgierig“ angeboten, letzteres mit einem Beleg „das die pfaffen ungerecht werent mit hoffart, mit grittikeit und unkúscheit“. Das wirds also sein: die Habgier der Pfaffen.

Aber was ist jetzt das „durchgründt“? Auch hier helfen die Grimms, die das zu „völlig ergründen […] bis auf den grund durchdringen“ auflösen. Damit wäre die letzte Zeile in modernem Deutsch etwas wie „Wallah, das versteht keine Sau“; ein unmittelbarer Zusammenhang mit irgendwelchen konkreten Bürgereiden (sowas gab es natürlich auch in Straßburg, und auch dort war zeitweise heftig umkämpft, ob „Pfaffen“ oder auch Adlige ihn leisten müssten) scheint mir nicht plausibel.

Nicht nur Lexik

Nach Beilegung der lexikalischen Schwierigkeiten verstand ich aber immer noch nicht, warum wer so einen Spruch über dem Stadttor angebracht haben könnte. Ich hatte jedoch zwischendurch auch Google nach der Grittigkeit befragt, und dort kamen einige Matches in deren gescannten Büchern. Oh, was für eine Schande, dass all unsere öffentlichen Bibliotheken nicht ein vergleichbares Scan-Programm haben auflegen können, dessen Früchte ordentlich public domain wären und nicht hinter der Verwertungsmaschinerie von Google lägen!

Aber noch leben wir in einer anderen Welt, und so habe ich die Zähne gefletscht und meine DNS-Blockade für googleusercontent.com überschrieben[1]. So kam ich an ein PDF der „Neuen Vaterländischen Geschichte der Stadt Straßburg“ von Johannes Friese[2] aus dem Jahr 1792 – sie erschien also, da Straßburg damals schon zu Frankreich gehörte, mitten in der Revolution oder „im vierten Jahr der Freiheit“, wie es auf dem Titelblatt heißt.

In dem Werk findet sich das Grittigkeits-Verslein auf PDF-Seite 374[3], interessanterweise aber gleich mit „ergründet“ statt „durchgründet”. Da die Platte damals wohl noch am Tor gehangen haben wird: Hat Frieses Erinnerung auf dem Weg vom Turm zur Schreibstube schon eine Modernisierung der Sprache vorgenommen? Oder war die Änderung Absicht? Hing gar eine andere Tafel am Turm?

Wie auch immer – das Buch stellt die Platte in folgenden Kontext:

Die Stiftsherren bey St. Thomas hatten den Zehnten im Königshofer Bann. Nun war es zwar kein Recht, aber doch eine alte Gewohnheit, daß man den Bauern in der Aerndte eine gemeine Zeche von Brod und Wein reichte; dieses wollten aber die gestitlichen Herren diesmal nicht thun, obgleich die Aerndte sehr ergiebig war. Die Bosheit der Bauern, durch den Geiz der Priester gereizt, verursachte darauf, daß der Zehnte, der noch auf dem Felde lag, durch böse Buben verbrannt wurde. Diese Geschichte soll Anlaß gegeben haben, daß der Stein am Weissenthurnthor [sic!] mit der bekannten Inschrift gesetzt wurde.

Dann wäre „Bosheit“ also wohl eher als „Wut“ zu aktualisieren, und das Ganze wäre ein Kopfschütteln über die Sinnlosigkeit sowohl des klerikalen Übergriffs wie auch der vielleicht etwas sehr schlechtgelaunten bäuerlichen Reaktion auf ihn.

Vaterland?

Das „Vaterland“ im Titel des des Friese-Buchs ist übrigens auch nicht ganz leicht zu interpretieren, denn wie gesagt: „Vaterland“ war in Straßburg 1792 bereits seit rund hundert Jahren – wenn überhaupt etwas – Frankreich, nachdem Louis XIV 1681 die türkische Belagerung von Wien zur eigenen („l'état c'est moi”) Arrondierung genutzt hatte. Was Friese tatsächlich unter „Vaterland“ verstanden hat, habe ich nicht zu „durchgründen“ versucht. Dass er auf Deutsch veröffentlicht hat, ist jedenfalls kein klares Signal, denn das wurde zu seiner Zeit erst langsam unüblich im französischen Straßburg. Davon kann mensch sich im Musée Historique verschiedentlich überzeugen. So wird beispielsweise eine Polizeiverordnung von 1708 ausgestellt, die – sehr passend! – auf Deutsch überflüssiges Essen und Trinken verbot.

Aus Frieses Zeit kommt dieses Exponat, das das gewaltsame Ende von Robespierre am 28. Juli 1794 den BürgerInnen von Straßburg bekannt machte:

![Papier mit einer Guillotine-Zeichnung in der Mitte und darum in an Fraktur angelehnter Handschrift: „Roberts Piere ist nun tod/schönck den frieden uns O Gott/dieses winscht die ganze welt [...]](/media/2023/stras-robespierre-tot.jpeg)

Spätestens zu diesem Zeitpunkt jedoch war Deutsch massiv auf dem Rückzug aus Straßburg, und zwar – gewiss neben Aufwallungen von Nationalismus und Zorn über von deutschsprachigen Potentaten nach Frankreich getragenem Krieg – wohl aus einem recht nachvollziehbaren Grund: Das Regierungssystem in Frankreich war trotz Durchknallereien wie im Fall Robespierre einfach viel überzeugender als irgendwas, das aus Wien, Berlin oder meinethalben auch Baden-Baden, Durlach oder Mannheim hätte kommen können, und so orientierten sich immer weitere Teile der Bevölkerung eben an Paris.

Insbesondere gehörte dazu auch das metrische System, das aus meiner Sicht alleine hinreichend Grund gewesen wäre, mit Haut und Haaren Richtung Paris zu blicken. Im Musée Historique sind dazu zeitgenössische Maße für Volumen zu bewundern:

Die auch darüber hinaus deutlich erkennbar zunehmende Gallisierung der Straßburger Bevölkerung in dieser Zeit illustriert, finde ich, ganz gut, wie patriotisch-verdreht (oder, wie ich neulich fand, bizarr) die Rede von „Befreiungskriegen“ für die Feldzüge der deutschen Reaktion von 1812 bis 1815 war und ist.

Die Katastrophe von 1870

Dementsprechend wenig angetan dürfte die lokale Bevölkerung auch über den Einfall deutscher Truppen 1870 gewesen sein, selbst wenn dieser keine so furchtbar schlimme Katastrophe für Straßburg gewesen wäre wie er es in Wirklichkeit war.

Hier muss ich wieder meinen Geschichtsunterricht anklagen. Die Geschichte, die dort vom 1870/71-Krieg erzählt wurde, war in etwa: Bismarck, der alte Fuchs, hat mit der Emser Depesche die Franzosen dazu gebracht, „uns“ anzugreifen, so dass sich alle hinter Preußen versammelten und es tolle Einheit gab – ach, wie sich irrationale Reflexe doch bis heute gehalten haben –, und dann gab es ein wenig Geballer, das „wir“ grandios gewonnen haben, weil „unsere“ Gewehre beim Schießen keinen Qualm mehr gemacht haben, und dann war Reichsgründung im Spiegelsaal von Versailles, hurra.

Das war natürlich Quatsch, und zwar schon lange, bevor die unrühmliche Rolle der Deutschen beim Dahinmetzeln der KommunardInnen nicht erwähnt wurde. Der Krieg damals war mies und blutig, ganz vornedran in Straßburg. Im Musée Historique ist dazu das hier zu sehen:

Das Bild zeigt den Straßburger Bürgermeister Küss bei der Besichtigung der Schäden durch deutsche Artillerie (gemalt 1873 von Jules-Theophile Schuler nach seiner Erinnerung; Küss floh nach der Machtübernahme durch die Deutschen). Dahinter ist ein Foto der Zerstörungen in Straßburg nach der deutschen Belagerung von 1870 gelegt. Das Museum ordnet diese Belagerung als das „blutigste und opferreichste Ereignis der Stadtgeschichte“ ein, nach dem „ein Drittel der Stadt in Schutt und Asche“ gelegen sei.

Das Bild des Gentleman-Krieges, das in bayrischen Gymnasien der 1980er Jahre gezeichnet wurde, passt da jedenfalls mal gar nicht. Was sagt eigentlich der moderne deutsche Geschichtsunterricht?

Zu allem entschlossene Wissenschftler

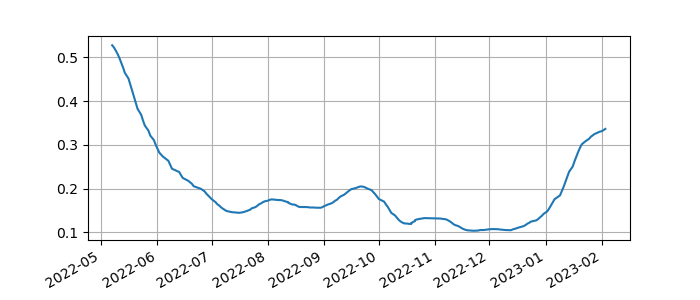

Was es 1871 noch nicht gab: empfindliche Seismographen. Das war bei den alliierten Bomben im zweiten Weltkrieg anders. Eine Aufzeichnung eines solchen Angriffs findet sich (zum Glück, denn das Seismologische Muesum in Straßburg ist leider auf unbestimmte Zeit geschlossen) im Musée Historique:

Auf dem Seismogramm verläuft die Zeit schnell von links nach rechts und langsam von oben nach unten. Als größere Zitterer zu erkennen sind einige Bombeneinschläge in größerer Entfernung. Schließlich explodiert etwas in ziemlicher Nachbarschaft: Das ist der große Krakel links der Mitte, nach dem das Seismogramm erstmal aufhört, vermutlich, weil die Kratzspitze abgefallen oder abgebrochen ist. Ich habe keinen sicheren Zeitmaßstab und kann daher nicht sicher sagen, wie lang der Ausfall gedauert haben wird. Angesichts der Länge der Erschütterungen durch die Bomben (Größenordnung Sekunden) sind das aber allenfalls Stunden. Irgendein entschlossener Wissenschaftler hat demnach das Gerät vermutlich recht unmittelbar nach dem Ende des Luftalarms in Ordnung gebracht.

Schade, dass dieser Held der Wissenschaft einer von der „Reichsuniversität“ Straßburg war. Denn der Laden war speziell während der deutschen Besatzung in den 1940ern eine fürchterliche Hochburg schlimmer Reaktionäre und Faschisten, wovon im Musée Historique nur ein wenig berichtet wird. Das Übrige erzählt das (aus den Zeiten der ersten deutschen Besatzung stammende) Hauptgebäude der Uni –

– und die Ausstellung im Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, wo die Herren Wissenschaftler aus Straßburg (und auch aus Heidelberg; es war ja das Stammlager für das Lagersystem hier in der Region) eifrig experimentierten.

Aber davon ein andermal mehr.

| [1] | Wenn ihr meine dnsmasq-Zeilen verwendet: Zumindest zur Zeit könnt ihr gezielt die Bücher freigeben durch: address=/books.googleusercontent.com/172.217.16.193 – dnsmasq merkt, dass die Adresse spezieller ist als das allgemeine: address=/googleusercontent.com/127.0.0.1 |

| [2] | Soweit ich erkennen kann, verbietet Google nicht die Weiterverbreitung; aber ich nehme das PDF dennoch aus dem allgemeinen CC0 auf diesen Seiten heraus. |

| [3] | Das ist S. 33 von Band Zwei des Werkes. Ich vermute mal, dass das ursprünglich wirklich zwei Bücher waren, die aber die Bibliothek der University of Wisconsin – von der Google hat das Original bekommen – oder … |

![[RSS]](../theme/image/rss.png)

![Foto eines weißen Textes auf schwarzem Grund: „Die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen geistigen und wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer [ist] eine herausfordernde Verletzung der Gesetze europäischer Zivilisation“ (Friedrich Ebert, 13.2.1923)](/media/2023/ebert-kolonialtruppen.jpeg)

![Screenshot der Bahnseite mit einer Meldung „Zum XX.XX.XXX werden die technischen Systeme von bahn.de umgestellt [...] Mehr Informationen finden Sie unter d2.](/media/2023/bahn-de-2023-06-11.png)