Zumindest die Kolonnenwege am Limes sind heute meist grüne Wiese (oder Maisfeld oder Wald). Aber wie ist es mit Spuren größerer Römerstraßen?

Neulich habe ich die DLF-Wissenschaftsmeldungen vom 23.11. gehört. Ab Minute 2:30 ging es römisch zu:

Römerstraßen prägen noch immer den Wohlstand in Europa [...] Die anhand von Lichtspuren erkennbare heutige Verteilung von Siedlungen, Populationsdichte und Wirtschaftsleistung in Europa folgt noch immer den gleichen Mustern [wie das römische Straßennetz].

Ich will nun gar nicht darüber schimpfen, dass ausgerechnet Licht- und damit Umweltverschmutzung als Maß für „Wohlstand“ (im Original etwas zweideutiger „prosperity“) genommen wird. Nein, meine spontane Reaktion war: „Boah, was für ein Wiwi[1]-Bullshit. Natürlich sind die römischen Straßen da, wo die damals ihre Städte gebaut haben, und natürlich haben sie ihre Städte im Groben da gebaut, wo wir das immer noch tun: dort, wo Schiffe gut hinkommen, wo das Wetter nicht zu garstig ist, wo nicht zu viele Berge sind, wo der Boden Ertrag bringt.”

Damalige und heutige Produktions- und Bevölkerungsdichte werden also in jedem Fall stark korreliert sein, und das nicht, weil das eine das andere bedingen würde – immerhin trennt ein recht weitgehender und mithin kausal entkoppelnder Zusammenbruch[2] die beiden Sorten von Metriken –, sondern weil sie beide von ungefähr gleichen zugrundeliegenden Variablen wie „Verkehrsgunst“ oder meinetwegen „ökonomisches Potenzial des Bodens“ abhängen.

Aber ich habe erstens einen Römerfimmel und will mich zweitens nicht unverdient des Natwi-Chauvinismus zeihen lassen. Deshalb habe ich das Paper herausgesucht. Es handelt sich um „Roman roads to prosperity: Persistence and non-persistence of public infrastructure“ von Carl-Johan Dalgaard und KollegInnen, erschienen leider bei Elsevier im Journal of Comparative Economics. Ich linke da nicht gerne drauf, zumal es nicht open access ist und selbst Leute mit Zugang derzeit durch ein dämliches Javascript-Fegefeuer müssen, um ein ordentliches PDF zu bekommen. Aber es hilft alles nichts: doi:10.1016/j.jce.2022.05.003.

Korrelation oder Kausation?

Die dänischen WirtschaftswissenschaftlerInnen – es hat offenbar niemand mit akademisch verbürgten Antike-Hintergrund mitgeschrieben – um Dalgaard prüfen in der Tat die Hypothese, dass sich Investitionen in die öffentliche Infrastruktur (also, ähh: Straßen) noch nach 2000 Jahren lohnen können, und die DLF-Zusammenfassung kommt auch insoweit hin, als sie diese Hypothese für den europäischen Teil des römischen Reichs bejahen.

Natürlich war Dalgaard et al der Einwand der gemeinsamen Ursache der Korrelation durchaus bewusst, und so bieten sie bereits in der Einleitung an:

Roman road construction did not follow the rules of infrastructure planning in the contemporary era. The Roman roads were built mainly with a military purpose in mind, and geographic obstacles in the landscape were often surmounted rather than evaded.

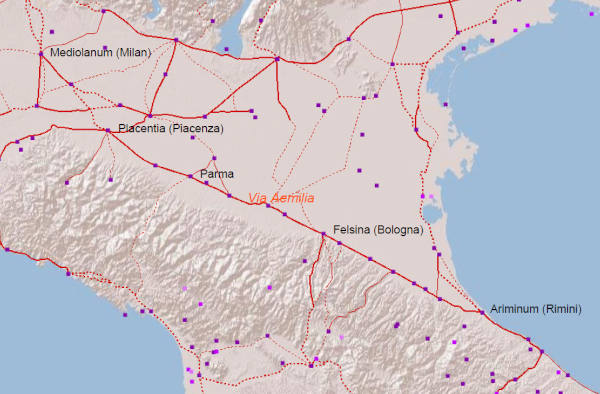

Zum Beleg führen die AutorInnen den Prototyp der römischen Straße an, die Via Appia, die ohne viel Federlesens schnurgerade quer durch die Pontischen Sümpfe gelegt wurde. Aber schon ein schneller Blick auf die Abbildung A1 aus den Anhängen des Artikels stellt klar, dass die römischen PlanerInnen ihre Straßen sehr wohl den geographischen Gegebenheiten angepasst haben:

Straßen durch den Apennin gibt es, wenn überhaupt, nur in den Tälern, und wo niemand wohnt, ist auch keine Straße; ansonsten verbinden die Straßen halt Städte auf relativ direktem Weg und umgehen Unwegsamkeiten, wenn das ohne allzu große Umwege geht. Rechte: Dalgaard et al

Richtig ist allerdings, dass die Römer durchaus auch größere Konstruktionen in Angriff genommen haben, wenn sie dadurch Strecke einsparen konnten. Schöne Beispiele dafür finden sich im Wikipedia-Artikel zur Via Claudia Augusta. Nebenbei zur Frage der Kontinuitäten: So sieht die Via Claudia Augusta heute bei Franzensfeste/Fortezza – wo das Tal übrigens so eng ist, dass es gar nicht so arg viele Alternativtrassen gibt – aus:

Die Via Claudia Augusta belegt anonsten aber, dass römische Straßen den gleichen natürlichen Gegebenheiten unterworfen waren wie unsere heutigen Straßen auch. Damals wie heute sind Reschenpass und Fernpass halbwegs attraktiv, damals wie heute ging die Autobahn (oder damals halt die Via Raetia) schließlich über den bequemeren Brennerpass.

Wer sich ein Bild zur Korrelation über die parallele Auswahl der Siedlungsräume machen will, möge eine Karte des obergermanischen Limes betrachten (zum Beispiel in den tollen Limes-Heften der Deutschen Limeskommission). Dort sind ein paar eigenartige Ausbuchungen zu sehen, insbesondere fürs Neuwieder Becken, für das die Provinzverwaltung den Limes extra noch ein Stück nach Norden gezogen hat, und die Wetterau, die insgesamt hübsch vom Limes eingeschlossen wird. Natürlich werden römische wie unsere Straßen mit solchen Gebieten korrelieren.[3]

Oder ist da doch noch was?

Damit könnte das Thema eigentlich erledigt sein, aber Dalgaard et al vermuten – so lege ich ihnen das mal in den Mund –, dass es da noch ein Extrasignal geben könnte, dass also der damalige Straßenbau heutige Umweltverschmutzung (in ihren Worten: wirtschaftliche Entwicklung) verursachen würde, die es bei sonst gleicher Geographie ohne den Straßenbau nicht gegeben hätte.

Das Problem: wie findet mensch so einen Extra-Effekt? Die grundsätzliche Technik ist, in Analysen „für Confounder zu kontrollieren“, also im Groben zu versuchen, die (hier) störenden Einflüsse durch analoge Motivationen zum Straßenbau zu schätzen und dann herauszurechnen. Das ist tatsächlich kein völliger Hokuspokus, auch wenn es oft eine Familienpackung Modellierung und Annahmen braucht. Die englische Wikipedia deutet in controlling for a variable an, wie das gehen kann; wo sowas in der deutschen Wikipedia steht, weiß ich offen gestanden nicht.

Die Achillesferse des Kontrollierens ist das Modell, was denn wohl (in diesem Fall) die möglichen gemeinsamen Einflüsse sein könnten. Dalgaard et al bieten dazu die Seehöhe an – auf den Bergen ist es kälter und unwirtlicher; etwas, das sie „Caloric Suitability“[4] nennen und das Boden, Wetter und Feuchtigkeit zusammenfasst zu einem Maß, wie viel Essen mensch aus dem Boden rausholen kann, getrennt nach vor-Kartoffel und nach-Kartoffel, so dass für die römische Zeit andere Kriterien gelten als für unsere; „agricultural suitability“, was so ähnlich funktioniert, aber andere AutorInnen hat; den Abstand zum nächsten größeren Fluss; den Abstand zum Meer; und antike Minen.

Obendrauf meinen sie, moderne Systematiken rausrechnen zu müssen, vor allem den Einfluss von Sprache und Land auf die Wirtschaftsleistung, aber dann auch völlige Albernheiten wie die Entfernung zu Wittenberg als Proxy für Neigung zu Protestantismus – als sei dieser eine sich langsam ausbreitende Infektionskrankheit, die einfach noch nicht genug Zeit hatte, um sich, sagen wir, in Italien durchzusetzen – und inspiriert von Max Webers Theorie vom Protestantismus als Basisideologie des Kapitalismus. Wer schmunzeln will: die Arbeit sieht schwach signifikant, dass es mit wachsender Entfernung von Wittenberg im römischen Reich dunkler wird.

Wie rechnet mensch die Verstraßung der Landschaft aus?

Um ihre unabhängige Variable, die Straßendichte in römischer Zeit, auszurechnen, teilen Dalgaard et al das römische Reich in Zellen von ein Grad in Länge und ein Grad in Breite auf. Wenn ich das als Astronom mit Neigung zum Natwi-Chauvinismus sagen darf: In Zeiten von HEALPix ist das etwas fußgängerisch. Aber das römische Reich hat hinreichend wenig von der Kugelform der Erde mitbekommen, so dass zu Fuß laufen vermutlich keine nennenswerten Probleme einführt. Dann legen sie um die römischen Straßen aus dem Barrington-Atlas (ausleihbar in der Library Genesis) 5-km-Umgebungen – in der GIS-Szene „Buffer“ genannt – und rechnen das Verhältnis der so erzeugten Fläche zur Gesamtfläche in ihrer Zelle aus.

Warum die das so machen, ist mir offen gestanden nicht klar, denn es benachteiligt ausgerechnet besonders gut vernetzte Orte, um die herum sich diese Buffer massiv überlagern werden. Als Zeichen für die Verbundenheit einer Zelle schiene mir jedenfalls die Gesamtlänge der Straßen in ihr als Metrik erheblich naheliegender. Wahrscheinlich ist das römische Straßennetz so grobmaschig, dass die Überlagerung allenfalls in ausgesprochenen Knotenpunkten wie Rouen überhaupt eine Rolle spielt. Aber etwas seltsam ist die Bufferflächen-Metrik doch.

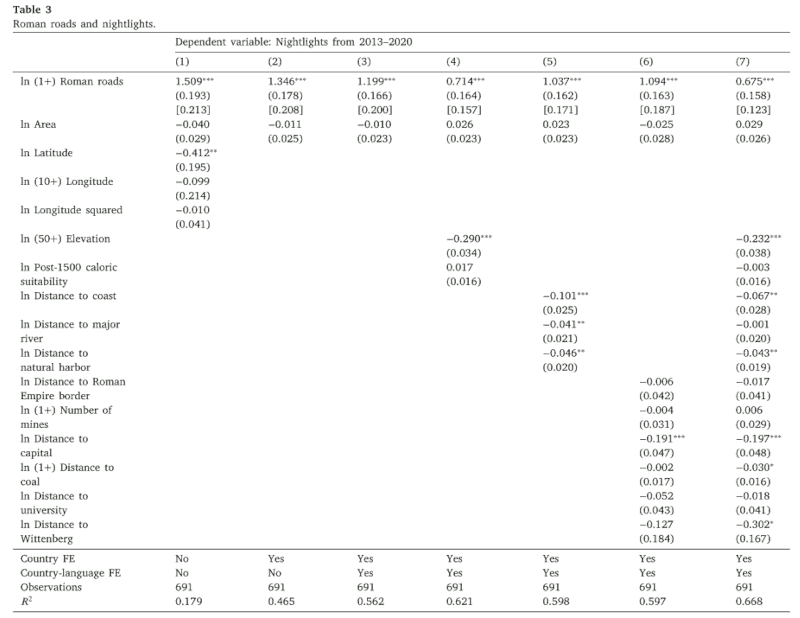

Damit fangen Dalgaard et al an zu rechnen. Sie fitten eine Unzahl linearer Zusammenhänge zwischen den Logarithmen aller möglicher dieser Metriken. Sachlich also unterstellen sie Potenzgesetze, a ∝ bγ, wobei sie endlose Tabellen dieser γ für alle möglichen Parameter ausrechnen, während sie für alles Mögliche kontrollieren.

Ihr zentrales Ergebnis (aus der Tabelle 3, Spalte 7 im Paper) ließe sich etwa formulieren als: Die moderne Lichtverschmutzung geht ungefähr mit der Wurzel der antiken Straßendichte, also: 25 Mal mehr Straßen damals macht fünf Mal mehr Lichtverschmutzung heute[5].

Zentral^WZahlenfriedhof

Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie empfindlich dieses Ergebnis auf die diversen Kontrollen für Land, Leute, Höhe und Breite reagiert, kann mensch auf die anderen Spalten der erwähnten Tabelle spitzen: Das γ kann statt ungefähr 1/2 auch mal eher 3/2 sein (nämlich ganz ohne Kontrollen), was dann auf 125 Mal mehr Lichtverschmutzung für das 25-mal dichtere Straßennetz führen würde, oder auch mal 1 (wenn sie für die Zeit seit der lokalen neolithischen Revolution kontrollieren, wenn ich die etwas hemdsärmelige Beschreibug der Tabelle richtig lese), was einfach auf 25-fache Lichtverschmutzung führen würde.

Ergebnisse, die je nach Modellierung so wild schwanken, rufen nach einer Plausibilisierung der zugrundeliegenden Modelle. Ich glaube, dass die Zahlenfriedhöfe, die das Paper und seine Anhänge durchziehen, dieser Plausibilisierung dienen sollen, und ich habe eine ganze Weile auf Tabellen dieser Art gestarrt (nur zur Illustration; die Werte, die ich für meine Betrachtung als relevant erachte, sind oben schon im Text):

Tabelle 3 in Dalgaard et al. Rechte: Ich glaube nicht, dass es für sowas Copyright gibt…

Fragt mich bloß nicht, wie die breite Mehrheit dieser Angaben zu interpretieren ist und warum sie mich überzeugen sollten, dass meine einfache Geschichte von oben nicht die Befunde erklärt, nach der Römer und wir nach so vergleichbaren Kriterien geplant und gewirtschaftet haben, dass alleine die schon die Korrelation antiker Straßen und moderner Umweltverschmutzung erklären.

Ist die Ansage, die mit solchen Tabellen gemacht werden soll, dass Lichtverschmutzung aber viel steiler mit Straßen korreliert ist als z.B. mit Seehöhe oder Flussentfernung? Aber was würde mir das im Hinblick auf den vermuteten Extraeffekt sagen, wo ich doch schon weiß, dass „Wirtschaftsgunst“ von allem möglichen – positiv und negativ – beeinflusst wird?

Kann sein, dass ich das nach genauerer Betrachtung zurücknehmen müsste, aber vorläufig ziehe ich mein Metrik-Mantra: Nur weil es eine Zahl ist, hat es noch lange keine Bedeutung.

Die Unerfindung des Rades

Interessanter finde ich eigentlich den zweiten Teil der Arbeit. Da nämlich vergleichen Dalgaard et al die Verhältnisse in Europa, wo, so jedenfalls die Erzählung, die Römerstraßen weiter benutzt wurden, mit denen in „MENA“, ausgeschrieben Nahost und Nordafrika. Dort soll so in etwa mit der arabischen Eroberung das Straßennetz verfallen sein, weil die Leute Räder vergessen und (sich) stattdessen auf Kamele gesetzt haben.

Siehe da: die Korrelation von römschen Straßen und moderner Lichtverschmutzung ist in MENA viel schwächer (γ = 0.405±0.282, in der Rechnung der AutorInnen „nicht signifikant“) als in Europa (γ = 0.783±0.191 – wie in dem Geschäft üblich würden ein, zwei gedruckte Ziffern weniger einen besseren Eindruck machen).

Ob das nun ein stärkeres Argument ist für den Einfluss der Straßen als die platte Korrelation von zuvor, sehe ich jedoch auch nicht unmittelbar. Denn mensch mag sich ja schon fragen, warum die MENAerInnen eigentlich das Rad aufgegeben haben, obwohl sie ansonsten deutlich mehr von der antiken Kultur übernommen haben als die BarbarInnen in Europa.

Ein starker Einfluss hier dürfte zum Beispiel schon mal sein, dass der spätantike Klimawandel (von dem im Seuchen-Post die Rede war) vermutlich gemeinsam mit großräumiger Entwaldung in ganz Nordafrika zur Ausbreitung der Sahara geführt hat. Vielleicht hatten die Leute einfach keine Lust mehr, die Straßen die ganze Zeit unterm Sand auszubuddeln? Vielleicht ist es den Ochsen, die die Karren ziehen sollten, einfach zu heiß geworden, während Kamele zu lange Beine haben, um Karren zu ziehen? Jaja, ich weiß auch nicht, wie ich sowas in Metriken gießen kann, aber ohne die Klärung solcher Fragen sind die Gammas von oben nicht zu interpretieren.

Ein weiterer gewiss wichtiger Effekt mutmaßlich im Gefolge der Änderung der Herrschaft war die Veränderung der Ausrichtung des Fernhandels. Haben Ägypten und die Cyrenaika zu römischen Zeiten für die imperialen Metropolen nördlich des Mittelmeers produziert, haben diese Handelswege nach 700 wahrscheinlich sehr schnell zugunsten von Ost-West-Routen an Bedeutung verloren. Dass es in den Dalgaard-Daten ein wenig so aussieht, als seien weniger Karawanenrouten, wo zuvor römische Straßen waren, könnte ein Hinweis auf diesen Mechanismus sein (den die AutorInnen auch einräumen).

Mithin haben sich in „MENA“ sowohl naturräumliche Gegebenheiten als auch der Modus des Wirtschaftens zwischen der römischen Zeit und heute so massiv geändert, dass es die gemeinsame Grundlage für die ähnlichen Strukturen nicht mehr gibt, die ich für die Korrelation in Europa eher verantwortlich machen würde als straßenbauliche Kontinuitäten. Wieder bleibt zumindest für den/die oberflächliche LeserIn (also, mich jetzt) bestenfalls unklar, dass da ein Extraeffekt bleibt, der nur durch den antiken Straßenbau selbst zu erklären wäre.

Einer der Märkte, die Dalgaard et al als Transmissionsriemen der römischen Prosperität in die Neuzeit ausmachen wollen: Altmannstein am raetischen Limes.

Märkte am Limes

Es gibt einen dritten größeren Teil des Papers, der sich mit Marktflecken entlang des (weil von Deutschland die Rede ist, vermute ich: obergermanisch-rätischen) Limes beschäftigt und in dem sich ergibt, dass es auf der römischen Seite des Limes im Mittelalter mehr Marktflecken gab als auf der barbarischen, und dass die Dichte dieser Flecken mit der Dichte der römischen Straßen korreliert.

Hmja. Da steht dann plötzlich ein nicht weiter erklärtes Polynom f(Zg, s) („a flexible polynomial function of distances to border […] following the standard in the BRD literatue“) achter Ordnung drin. Meine Erfahrung mit Polynomen achter Ordnung ist: die machen alles, aber schon was ganz anderes, wenn du sie nur anhauchst (vgl. Kondition). Ich habe beschlossen, dass ich mich nicht bemühen werde, mich von diesen Rechnungen überzeugen zu lassen.

Dass viele Orte in der Gegend hier eine weitgehend kontinuierliche Tradition bis in die Römerzeit haben, ist ja unbestritten. Dass ihnen das einen großen Vorteil in der wirtschaftlichen Entwicklung vermittelt hat, mag indes nicht nur ein Vergleich zwischen Ladenburg (römisch), Mannheim (nicht römisch), Ludwigshafen (nicht römisch) und Altrip (römisch) in Frage stellen. Um so eine ganz schlichte, wenn auch anekdotische Evidenz bei mir zu überschreiben, braucht es, nennt mich Metrikstürmer, etwas mehr als flexible Polynome achter Ordnung, und seien sie auch „standard in the BRD literature“.

Das gilt auch dann, wenn das Argument eigentlich für öffentliche Investitionen in die Infrastruktur geht, für die ich ja, zumindest, wenn es Schiene oder Fahrradweg sind statt Straße, schon auch bin.

Klugscheißers Ratschläge

Ich kann leider nicht an mich halten muss noch noch drei gute Ratschläge in die Produktionskette des Papers hinein loswerden.

An Elsevier: A4 ist nicht dafür da, mit ziemlich kleiner Schrift einspaltig bedruckt zu werden. Niemand will seitenweise Zeilen mit fast 150 Zeichen lesen, also sowas hier:

Wenn ihr so großes Papier nehmen wollt, macht zwei Spalten oder viel mehr Weißraum. Nur, weil alle Leute ihre Browser fullscreen laufen lassen, heißt das nicht, dass ergonomische Zeilenlängen jetzt plötzlich optional wären.

An die SetzerInnen: Es gibt einen Unterschied zwischen Kursiv-Fonts für Mathe und Kursiv-Fonts für Text, und der liegt jedenfalls mal in den Zeichenabständen. Dass ein Verlag, der ernsthaft viel Geld für – angeblich – Lektorat, Satz und Redaktion nimmt, sowas hier durchlässt, ist wirklich sub-par:

PSA: Wenn ihr Wörter in Formeln unterbringen wollt (und die MathematikerInnen tun das aus gutem Grund nicht: es ist schwer, sowas gut lesbar hinzubekommen), macht das nicht in math italic. In LaTeX müsstet ihr hier stattdessen z.B. \textrm{Market}_{g,s} oder, wenn es dann wirklich kursiv sein soll (was ich für sowas eher ungünstig finde) \textit{Market}_{g,s} schreiben.

An die AutorInnen: Wenn ihr in einem ernsthaften Fachjournal (und nicht nur wie ich hier in einem gammeligen Blog) über die römische Antike schreibt, wäre es wahrscheinlich gut, mindestens einE Ko-AutorIn vom Fach aufzutun. Klar: über aus Sicht der Originalsprache falsche Pluralformen lästern („Visas“) ist lahm. Aber „this location was not an important existing oppida“ oder gar „proxies for pre-Roman development (oppidas, in the case of Europe, and the timing of the Neolithic)“ dürften wahren HumanistInnen physische Schmerzen bereiten.

Ich will jedoch nicht ungerecht sein: Durch den Artikel bin ich auf das großartige DARE gestoßen. Das allein wäre das Studium der Arbeit schon wert gewesen. Dennoch glaube ich, dass dieses Paper ganz anders aussehen würde, wenn wir ein Wissenschaftssystem hätten, in dem auch eine Aussage wie „Wir haben uns ehrlich bemüht, aber das Problem ist zu schwer; hier sind ein paar Versuche, die wir gemacht haben” publizierbar wäre.

| [1] | „Wirtschaftswissenschaften“ |

| [2] | Zur Tiefe des Zusammenbruchs siehe das Eingangsbild des Seuchen-Posts oder die Bevölkerungsentwicklung von Trier, wo zu römischer Zeit vielleicht 100'000 Menschen lebten. Schätzungen zur Bevölkerung im 8. Jahrhundert gehen eher von 500 EinwohnerInnen aus. Ein so enger Flaschenhals lässt in der Regel nicht viel Signal und mithin Kausalität durch. |

| [3] | Eingestanden: Das Ruhrgebiet, das heute auf jeder Autobahnkarte der Republik hyperwirrsig hervortritt, haben die Römer weitgehend ignoriert, obwohl es über 400 Jahre vor ihrer Haustür lag. Dieser Unterschied in der Aufmerksamkeit ist aber zwanglos durch das Desinteresse der Römer an Steinkohle zu erklären. Bleibt natürlich die Frage, woher wiederum dieses Desinteresse kam, denn die Römer haben durchaus schon Eisen verhüttet und hätten dazu prima Steinkohle brauchen können. Aber das ist nun wieder ein ganz anderes Thema. |

| [4] | In der Arbeit, die sie da zitieren, gemessen übrigens in Kalorien pro Hektar. Ich darf mein Bedauern aus dem hunderfünfzig Watt-Post wiederholen darüber, dass große Teile der Wissenschaft immer noch Einheiten aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts verwenden. Seit dessen zweiter Hälfte nämlich kommen Arbeit und Energie bei anständigen Leuten in Joule (einer Kalorie entsprechen 4.2 davon). |

| [5] | Ja, ich habe gesehen, dass das für die Straßenmetrik in Wahrheit ziemlich anders ist, weil Dalgaard et al da ln(1 + a) zum Fitten nehmen. Ich glaube, sie kommentieren das nicht weiter. Weil für kleine a ja ln(1 + a) ≈ a gilt und a hier immer sehr nah bei Null liegt – es ist ja das Verhältnis der Straßen-Buffer zur Gesamtfläche –, haben sie ihren Parameter damit effektiv wieder linear gefummelt, so dass sie genau genommen keine Potenz- sondern Exponentialfunktionen fitten. Aber das ist jetzt wirklich nicht das zentrale Problem des Papers, und es ist für meine Zweifel weitgehend gleichgültig. |

Zitiert in: Von Verblindung und fachbedinger Blindheit

![[RSS]](./theme/image/rss.png)