VertreterInnen von Heidelbergs Halsbandsittich-Population im Dezember 2018. Beachtet, wie die Unterseite der Schwingen deutlich stärker gemustert ist als die Oberseite.[1]

Schon im Juli hat Forschung aktuell im Deutschlandfunk kurz ein Paper erwähnt, das mein Amateurinteresse an Zoologie geweckt hat: In den Wissenschaftsmeldungen vom 6.7. hieß es ungefähr 2 Minuten in das Segment rein, die oft wilden Muster auf den Unterseiten von Vogelflügeln könnten der Vermeidung von Kollisionen zwischen den fliegenden Tieren dienen.

Die zugrundliegende Arbeit ist „Contrasting coloured ventral wings are a visual collision avoidance signal in birds“ von Kaidan Zheng und KollegInnen von der Sun Yat-sen-Uni in Guangzhou[2] und der Uni Konstanz, erschienen in den Proceedings B der Royal Society, Vol. 289, doi:10.1098/rspb.2022.0678. Forschungsziel dieser Leute war, Risikofaktoren für Kollisionen – also etwa große Schwärme, Bedarf an hektischen Manövern (sagen wir: Paviane überfallen Flamingos), eingeschränkte Manövierfähigkeiten (z.B. bei großen, schweren Vögeln) – mit auffällig gemusterteten Flügelunterseiten zu korrelieren.

Mich hat das wahrscheinlich vor allem deshalb angesprochen, weil im Garten meines Instituts regelmäßig kleine Schwärme der oben abgebildeten Halsbandsittiche waghalsige Flugmanöver vollziehen, und dabei zwar viel Krach machen, aber erstaunlicherweise nie ineinander oder gar in die Äste der Bäume fliegen. Und ich bin jederzeit dafür, dass Wissenschaft sich solcher Alltagsrätsel annimmt.

Die Studie hat auch meine Sympathie, weil sie ein Beispiel ist für Archive Science, also Wissenschaft, die auf der geschickten Nachnutzung bereits bestehender Daten basiert. Das macht fast immer weniger Dreck als neu erhobene Daten, spart besonders im Bereich der Biologie der Ethikkommission Arbeit, und, davon bin ich jedenfalls fest überzeugt, sie hat das Zeug dazu, unerwartete Zusammenhänge aufzudecken, die im üblichen Beantragen-Messen-Publizieren-Zyklus schwer zu finden sind.[3]

Hunderttausend Blicke

Wobei: Ganz ohne Leid ging auch diese Studie nicht ab. Die AutorInnen haben Bilder von 3500 Unterseiten von Vogelflügeln aus drei verschiedenen Archiven im Netz gezogen und dabei 1780 Spezies abgedeckt. Um den gesuchten Zusammenhang zu finden, mussten sie zunächst bestimmen, wie konstrastreich oder markant die jeweiligen Flügel eigentlich sind. Dazu haben sie vor allem 30 Studis der Sun Yat-Sen-Uni rekrutiert, die jeweils alle diese Bilder als „starker Kontrast“ oder „eher nicht“ klassifizierten. 3500 Bilder sind viel, wenn mensch sie beurteilen soll. Ich frage mich, wie sich wer nach so einer Sitzung fühlt.

Um mal eine grobe Abschätzung einzuwerfen: Wenn die Leute schnell waren und alle 10 Sekunden so eine Klassifizierung hinbekamen, reden wir über 30 × 3500 × 10 s ≈ 106 Sekunden oder knapp zwei Wochen (nämlich: 1/30 Jahr) konzentrierter Bildbeurteilung, die in die Arbeit geflossen sind. Whoa.

Daraus jedenfalls kommt der Score, mit dem das Paper vor allem arbeitet: Wie viele der KlassifiziererInnen haben den Flügel als kontrastreich klassifiziert? Der Score ist auch mal nicht-ganzzahlig, wie etwa beim Sperber in Abbildung 1, der auf 0.4 kommt; das passiert, wenn mehrere Bilder einer Spezies gemittelt werden.

Für kontrolliert aufgenommene Bilder aus Museumssammlungen berechnet das Paper weiter als eine Art „objektiver“ Größe Standardabweichungen über die Grauwerte der Pixel der Schwingen. Zu dem Teil der Arbeit hätte ich einiges Rumgemäkel. Ganz vornedran gefällt mir nicht, dass dieses Maß kleinräumiges Rauschen, das plausiblerweise nicht gut als mittelreichweitiges Signal taugt (und das sie in ihren Anweisungen für ihre Studis auch wegfiltern wollten), genauso behandelt wie großräumige Strukturen. Mit etwas Glättung und Segmentierung wäre das sicher viel besser gegangen, und da sie eh schon opencv verwenden, hätten es dazu auch nicht schrecklich viel Aufwand gebraucht.

Eigenartig finde ich auch, dass sie die Bilder in Grauwerte umgerechnet haben, während sie im Paper öfter über Farben reden. In der Tat muss mensch Vögel nur ansehen, um stark zu vermuten, dass sie (und ganz besonders die Vogelfrauen) sehr wohl Farben wahrnehmen. In der Tat sehen manche sogar UV und dürften in jedem Fall eher eine bessere Farbwahrnehmung haben als wir.

Ich hätte also die „objektiven“ Kontrastscores doch zumindest mal separat nach Farbkanälen ausgewertet – das wäre nicht viel Arbeit gewesen und hätte das Hedging in der Artikelzusammenfassung überflüssig gemacht. Aber dann: es spielt für den Rest des Papers nur eine eher untergeordnete Rolle, weil sie diese Standardabweichungen eigentlich nur dazu verwenden, ihre „manuellen“ Scores zu validieren, indem nämlich (für mich offen gestanden etwas überraschend) die beiden Typen von Scores recht stark korrelieren.

Zu diesen Scores kamen schließlich aus anderen Archiven – vor allem wohl dem trotz Javascript- und local storage-Zwang bezaubernden Birds of the World – Merkmale wie Masse, Schwarmgröße oder „Koloniebrüterei“ für 1780 Spezies, wobei letzteres einfach wahr oder falsch sein konnte.

Monte Carlo Markov Chain

Und jetzt mussten die AutorInnen nur noch sehen, welche dieser Merkmale mit ihren Kontrast-Scores korrelierten. Dazu fuhren sie recht schweres Geschütz auf, nämlich über MCMC-Verfahren geschätzte Verteilungen – erfreulicherweise unter Verwendung der Freien Software R und MCMCglmm. Ich kann nicht sagen, dass ich verstehen würde, warum sie da nicht schlichtere Tests machen. Vermutlich würde es helfen, wenn ich wüsste, was „the phylogenetic relatedness among species was included as a random effect in these models“ praktisch bedeutet und warum sie das überhaupt wollen.

Aber solche Fragen sind es, wozu mensch FachwissenschaftlerInnen braucht, und ich bin, was dieses Fach angeht, kompletter Laie (erschwerend: ich habe noch nicht mal in meinem Fach wirklich was mit MCMC gemacht). So will ich gerne glauben, dass das methodisch schon in Ordnung geht.

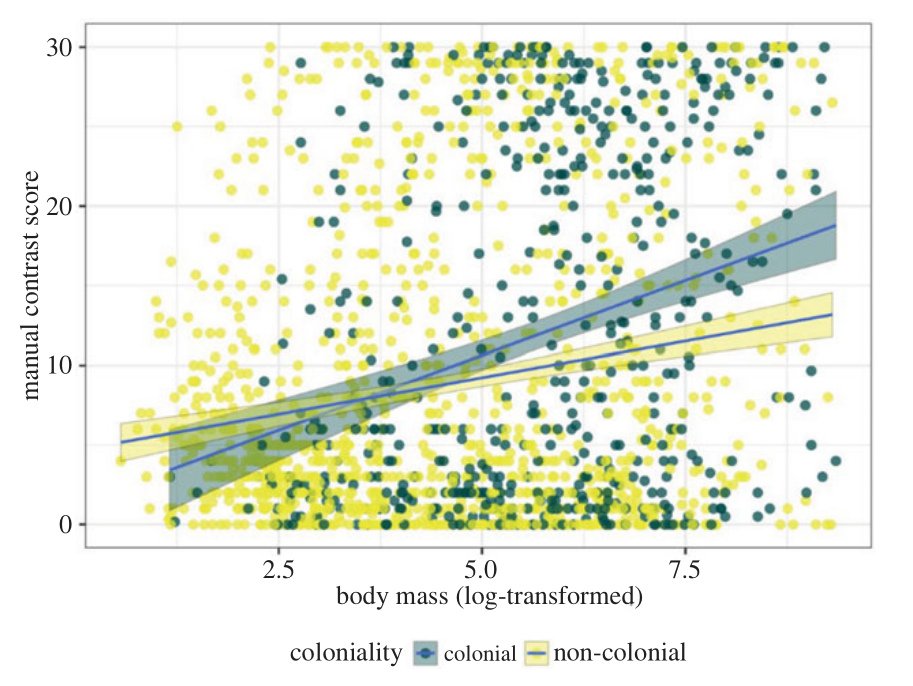

Vielleicht ist das aber auch wurst, denn die nach den Modellen richtig überzeugende Korrelation ist auch in Abbildung 3 des Papers mit einer großzügigen Portion Augenzusammenkneifen zu erkennen:

In klaren Worten: Bei Vögeln, die in Kolonien brüten, geht die Strukturierung der Flügelunterseiten deutlich stärker mit der Masse des einzelnen Vogels nach oben als bei Vögeln, die das nicht tun. Wer etwa die Pelikane von Penguin Island vor Augen hat:

oder, viel näher und mit kleineren Vögeln, die Insel der Möwen in der Wagbach-Niederung:

mag schon ein Bild entwickeln von einem gewissen evolutionären Druck auf, sagen wir, Pelikane, Mechanismen zu entwickeln, die es leichter machen, nicht ineinander zu fliegen.

Aber ganz ehrlich: so richtig schlagend finde ich das Paper nicht. Ein wenig mehr Betrachtung, warum zum Beispiel die Vögel, die den blauen Punkte rechts unten in der oben reproduzierten Abbildung 3 entsprechen, offensichtlich auch ohne wohlmarkierte Flügel relativ kollisionsfrei gemeinsam brüten können, hätte mir schon geholfen, etwas mehr Vertrauen zu den Schlüssen zu fassen.

Oder umgekehrt: Koloniebrüter haben plausiblerweise auch andere zusätzliche Kommunikationsbedürfnisse als andere Vögel, z.B. beim auskaspern, wer wo brüten darf (cf. Kopffüßer in Octopolis). Vielleicht kommt der Extra-Aufwand bei der Gestaltung der Schwingen ja auch daher? Und die Korrelation mit der Größe hat vielleicht mehr was mit Beschränkungen bei der Strukturbildung zu tun? Hm.

Referees, gebt euch etwas mehr Mühe

Beim Lesen des Textes habe ich mir übrigens an ein paar Stellen gedacht, dass die GutachterInnen des Papers schon noch ein paar gute Ratschläge mehr hätten geben können. So schreiben die AutorInnen allen Ernstes „Birds are well known for their ability to fly, besides a few flightless lineages such as ratites and penguins“ – das kann mensch in einem Kinderbuch machen oder in GPT-3-generierten Textoiden, die die Aufmerksamkeit von Google gewinnen sollen; in einem Fachartikel in einer biologischen Fachzeitschrift wirkt es jedenfalls für einen Physiker ziemlich verschroben.

Hätte ich das begutachtet, hätte ich weiter angemerkt, dass, wer Rocket Science wie verallgemeinerte lineare Modelle mit MCMC aufruft, besser nicht den Schätzer für die Standardabweichung (Gleichung 2.1) breit ausstellen sollte – und dann noch als einzige Gleichung im ganzen Paper. Das ist ein wenig wie bei dem Monty-Python-Sketch zur Kilimandscharo-Expedition: Wir fahren über die Gneisenaustraße zur B37, wechseln am Heidelberger Kreuz auf die A5 und dann fahren dann weiter zum Kilimandscharo.

Natürlich ist Begutachtung von Fachveröffentlichung ein brotloser Job (auch wenn ich vermute, dass es fast jedeR macht wie ich und dafür jedenfalls mal eine gute Ecke Arbeitszeit verwendet; dann ist es eine weitere öffentliche Subvention für die Verlage). Aber trotzdem, Referees: Ratet zu weniger Text! Nicht zuletzt gibt es ja bei vielen Blättern noch (und im Zusammenhang mit Open Access gerade) Page Charges – Leute müssen also dafür bezahlen, dass ihre Artikel gedruckt werden, und um so mehr, je länger der Artikel ist. Weniger Text schadet also den Verlags-Geiern und ist mithin ein Gewinn für alle anderen! Ref: „Academic publishers make Murdoch look like a socialist“.

| [1] | Disclaimer: Auch, wenn das hier anders aussehen mag, füttere ich mitnichten Papageien oder andere Wildtiere. Aber ich kann nicht lügen: Ich bin jenen dankbar, die es tun, weil ich ohne sie weit weniger hübsche Tiere zu sehen bekäme. |

| [2] | Stetige LeserInnen dieses Blogs sind der Stadt am Perlfluss zum letzten Mal in SARS-1 und das Zimmer 911 begegnet. |

| [3] | Noch ein Disclaimer: Ich werde dafür bezahlt, Archive Science zu ermöglichen. Es könnte also sein, dass ich in diesem Zusammenhang nicht mein übliches Neutralitätslevel „Salomon“ erreiche. |

Zitiert in: Auch Fledermäuse essen

![[RSS]](./theme/image/rss.png)