Zu den ärgerlichen Folgen des Irrsinns vom „geistigem Eigentum“

gehören Captive Portals, also Webseiten, auf die mensch in öffentlichen

WLANs erstmal umgeleitet wird. Erst, wer Familienpackungen Javascript

ausführen lässt und schließlich per Häkchen lügt, er_sie habe die

Nutzungsbedingungen gelesen und anerkannt, darf ins Netz. Allein fürs

Öffnen dieser Sicherheitslücke („gehen Sie in irgendein unbekanntes

Netz und lassen Sie ihren Browser allen Code ausführen, der da

rauskommt, und dann ziehen Sie noch megabyteweise Bilder – vielleicht

ist ja in einem der Bilder-Decoder auch noch ein Buffer Overflow“)

verdient die Geistiges-Eigentum-Mafia Teeren und Federn.

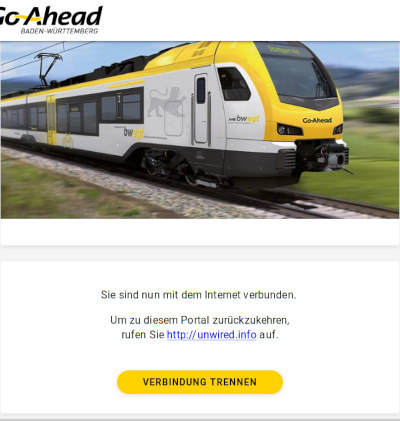

Na ja, und erstaunlich oft ist der Mist einfach kaputt. Eine besondere

Kränkung für die Ingenieursabteilung meines Herzens ist, wenn die ganze

aufregende Hi-Tech, mit der mensch in fahrenden Zügen ins Netz kann,

prima geht, aber trotzdem kein Bit durch die Leitung zu kriegen ist,

weil ein „Web-Programmierer“ im doofen Captive Portal gemurkst hat.

Kaputt sah das WLAN für mich heute in einem Zug von Go-Ahead aus.

Die Geschichte, wie ich mich dennoch ins Netz vorgekämpft habe,

finde ich im Hinblick auf manuelles Fummeln an IP-Netzen instruktiv, und

so dachte ich mir, ich könnte im nächsten Zug (betrieben von der Bahn

und deshalb noch nicht mal mit kaputtem Internet ausgestattet)

zusammenschreiben, was ich alles gemacht habe. Das Tooling, das ich

dabei verwende, ist etwas, öhm, oldschool. So sollte ich statt ifconfig

und route heute wohl lieber ein Programm mit dem schönen Namen ip

verwenden. Aber leider finde ich dessen Kommandozeile immer noch

ziemlich grässlich, und solange die guten alten Programme aus grauer

Vorzeit immer noch auf eigentlich allen Linuxen rumliegen, kann ich mich

einfach nicht zur Migration durchringen.

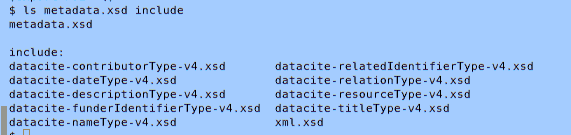

Am Anfang stand die einfache ifupdown-Konfiguration für das Zug-Netz:

iface roam inet dhcp

wireless-essid freeWIFIahead!

in /etc/network/interfaces.d/roam. Damit kann ich sudo ifup

wlan0=roam laufen lassen, und der Kram sollte sich verbinden (wenn ihr

die Interface-Umbenamsung der systemd-Umgebung nicht wie ich

abgeschaltet habt, würde vor dem = einer der kompizierten

„vorhersagbaren“ Buchstabensuppen der Art wp4e1 oder so stehen).

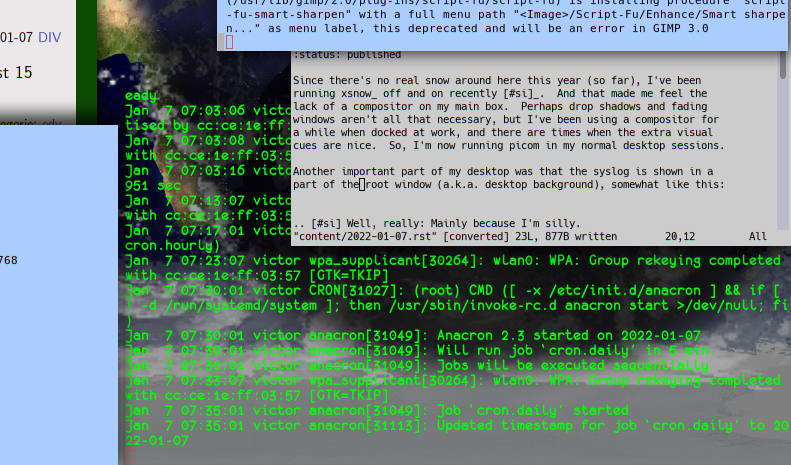

Nur: das Netz kam nicht hoch. Ein Blick nach /var/log/syslog

(wie gesagt: etwas altbackenes Tooling; moderner Kram bräuchte hier eine

wilde journalctl-Kommandozeile) liefert:

Jan 2 1████████ victor kernel: wlan0: associate with be:30:7e:07:8e:82 (try 1/3)

Jan 2 1████████ victor kernel: wlan0: RX AssocResp from be:30:7e:07:8e:82 (capab=0x401 status=0 aid=4)

Jan 2 1████████ victor kernel: wlan0: associated

Jan 2 1████████ victor kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: Listening on LPF/wlan0/█████████████████

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: Sending on LPF/wlan0/█████████████████

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: Sending on Socket/fallback

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 1

Jan 2 1████████ victor dhclient[18221]: No DHCPOFFERS received.

Das bedeutet: Das lokale „Router“ (Access Point, AP) hat mich ins Netz

gelassen („associated“; das ist quasi das Stecken des Netzkabels), aber

dann hat der DHCP-Server, der mir eigentlich eine IP-Adresse hätte

zuteilen sollen (mit der ich dann übers lokale Netz hinauskommen

könnte), genau das nicht getan: „No DHCPOFFERS received“.

Wenn das so ist – der Rechner ist Teil von einem Ethernet-Segment, sieht

mithin Netzwerkverkehr, bekommt aber keine IP-Adresse und kann also mit

niemandem über TCP/IP reden –, lohnt sich ein Blick in die Pakete, die

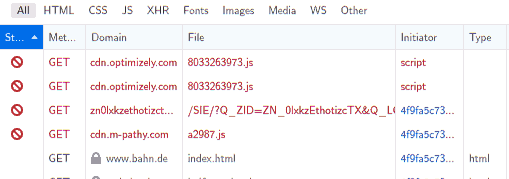

im Netzwerksegment unterwegs sind. Das geht mit fetten Grafikmonstern

wie wireshark, aber für einen schnellen Blick tut es tcpdump

allemal. Da wir aber noch keine Internet-Verbindung haben, können wir

sicher keine IP-Adressen („192.168.1.15“) zu Namen („blog.tfiu.de“)

auflösen. Tatsächlich würde der Versuch tcpdump schon zum Stehen

bringen. Deshalb habe ich per -n bestellt, Adressen numerisch

auszugeben:

tcpdump -n

Ich sehe dabei einen Haufen ARP-requests, also Versuche, die lokalen

Adressen von Ethernet-Karten für IP-Adressen herauszufinden, von denen

der Router meint, sie müssten im lokalen Ethernet-Segment sein, etwa:

12:█████████383626 ARP, Request who-has 10.1.224.139 tell 10.1.0.1, length 28

Aus dieser Zeile allein kann ich schon mal raten, dass das Gateway, also

der Router, über den ich ins Internet kommen könnte, wohl die Maschine

10.1.0.1 sein wird. Dabei sind Adressen aus dem 10er-Block leicht

magisch, weil sie nicht (öffentlich) geroutet werden und daher (im

Gegensatz zu normalen IP-Adressen) im Internet beliebig oft vorkommen

können. Sie sind deshalb für relativ abgeschottete Unternetze wie hier

im Zug populär (ins richtige Netz gehts dann per Network Address

Translation NAT) – und Maschinen mit .1 hinten dran sind konventionell

gerne Router.

Wenn ich mit dem Gateway reden will, brauche ich immer noch selbst eine

IP-Adresse. Ohne DHCP-Server bleibt mir wenig übrig als mir selbst eine

zu nehmen. Das ist normalerweise ein unfreundlicher Akt, denn wer eine

Adresse wiederverwendet, die jemand anders in dem Teilnetz schon hat,

macht die Verbindung für den anderen Rechner im Effekt kaputt.

Insofern: Wer etwas wie das Folgende tut, sollte erstmal für eine Weile

dem tcpdump zusehen und sicherstellen, dass sonst niemand mit der

gewählten Adresse unterwegs ist. Wer öfter zu Stunts dieser Art

genötigt ist, möge sich arping ansehen – damit kann mensch kontrolliert

nachsehen, ob eine Adresse frei ist.

In meinem Fall war es ruhig im Netz – es hat ja vermutlich auch kaum

jemand sonst eine Verbindung bekommen. Ich fühlte mich also hinreichend

sicher, irgendwas zu probieren, das der Router wohl als „im eigenen

Netz“ akzeptieren würde. Die so geratene Adresse habe ich versuchsweise

auf meine Netzwerkschnittstelle geklebt:

sudo ifconfig wlan0 inet 10.1.0.105 up

Ein guter erster Tipp für diese Zwecke ist eine Adresse, bei der

nur das letzte Byte anders ist als in der Router-Adresse (in antikem

Jargon: „im selben Klasse C-Netz“). In diesem Fall wäre es denkbar,

noch mehr zu ändern, denn im antiken Jargon ist 10.0.0.0 ein A-Netz

(„die Netzmaske ist 255.0.0.0“), was mit dem Kommando oben (das nicht

explizit eine andere Netzmaske gibt) den lokalen Rechner Pakete, die

an eine 10.irgendwas-Adresse gehen, an wlan0 schicken lässt.

Allerdings macht fast niemand mehr Routen nach diesen Regeln, und so ist

es nicht unwahrscheinlich, dass der Router allzu weit entfernte Adressen

routen will oder jedenfalls nicht einfach wieder ins lokale Netz-Segment

zurückschickt. So in etwa ist die Logik, die mich auf die IP-Adresse

oben gebracht hat.

Wenn meine Vermutungen richtig waren, hätte ich nach dem ifconfig mit

dem vermuteten Router bei 10.1.0.1 IP sprechen können. Der Klassiker

zur Konnektivitätsprüfung ist ping, und wirklich:

ping 10.1.0.1

kriegte brav Paket für Paekt zurück. Wow! Immerhin schon IP!

Ein DHCP-Server konfiguriert als nächstes normalerweise die

„Default-Route“, also das, was der Rechner mit Paketen tun soll, für die

er nichts anderes weiß. Rechner am Rande des Netzes (und wir

ungewaschenen Massen sind eigentlich immer mehr oder weniger am Rande

des Netzes) schicken in der Regel alle Pakete, die nicht ins lokale Netz

gehen, an einen (und nur einen) Router, nämlich ihr Gateway. Dieses

Gateway legt mensch mit meinen alten Werkzeugen so fest:

sudo route add default gw 10.1.0.1

Damit könnte ich im Netz sein. Ein schnelles ssh auf eine meiner

Maschinen im Netz führt aber zu nichts: meine Maschine kann keine Namen

auflösen. Ach ja, das ist noch etwas, das normalerweise ein DHCP-Server

macht: der lokalen Maschine Adressen geben, an denen sie Namen auflösen

kann (die DNS-Server). Über (inzwischen potenziell sehr komplizierte)

Umwege enden diese Adressen in gewissem Sinn in der Datei

/etc/resolv.conf; dort erwartet sie jedenfalls die C-Bibliothek.

Nun ist aber der DHCP-Server gerade kaputt. Die Namen von DNS-Servern,

die aus einem bestimmten Netz heraus funktionieren, kann mensch jedoch

nicht raten. Manchmal – typisch bei privaten Netzen – tut es der Router

selbst. Andererseits betreibt Google unter 8.8.8.8 einen DNS-Server,

und so ungern ich Google-Dienste empfehle: Die 8.8.8.8 verwende ich in

Notsituationen wie dieser. Nur bin ich ja immer noch im Captive Portal,

und der Router mag meine Versuche, mit dem Google-DNS zu reden,

unterbinden. Viele Captive Portals tun das nicht (aus relativ guten

Gründen). Und wirklich:

ping 8.8.8.8

kommt gut zurück. Andererseits kann mir das Captive Portal natürlich

alles vorspielen. Ist da wirklich ein DNS-Server?

Das Tool der Wahl zum Spielen mit DNS-Servern ist dig . Im

einfachsten Fall bekommt dig einen Namen als Parameter, das wird hier zu

nichts führen, denn noch hat mein Rechner ja kein DNS. Eine Stufe

komplizierter übergibt mensch noch eine Nameserver-Adresse hinter einem

@, also:

dig blog.tfiu.de @8.8.8.8

Und das kommt zurück! Mit der richtigen Information, nicht irgendeinem

Mist, den sich das Captive Portal ausdenkt. Damit kann ich für meine

temporäre Netzverbindung mein /etc/resolv.conf ändern zu:

nameserver 8.8.8.8 …

![[RSS]](./theme/image/rss.png)