Mein Lieblingsexponat in der derzeitigen Sonderausstellung im Linden-Museum: ganz aktuelle Kola-Puppen aus Südindien mit blütenweißer Provenienz. Wer sich fragt, was das ist: Ich erzähle paar Absätze weiter unten etwas mehr darüber.

Neulich hatte ich ein Treffen in Stuttgart. Da ich mich schon mal durch die S21-Katastrophe am Hauptbahnhof – kommt es nur mir so vor oder wird das immer noch schlimmer? – hatte kämpfen müssen, verband ich das mit einer weiteren Museumspass-Anwendung: Dem Linden-Museum, in dem es nicht etwa um Bäume (der Name bezieht sich einen Kolonial-Lobbyisten im Stuttgart des späten 19. Jahrhunderts, der das Ding aus der Taufe gehoben hat) geht, sondern um „Völkerkunde“.

Weit hinaus über Kreise, die meine Skepsis zum Begriff Volk teilen, haben Museen mit diesem Profil gerade mehrdimensional einen schweren Stand. Zunächst kommen horröse Provenienzfragen hoch. Das Linden-Museum beispielsweise hat(te) selbst irgendwas wie 100 Stücke aus der besonders heftig diskutierten Benin-Beute – unter denen mich übrigens die bearbeiteten Stoßzähne mehr beeindruckt haben als die Gegenstände aus Bronze.

Nachfahren der Kolonialvereine

Fundamentaler noch wurzeln die Völkerkunde wie ihre Museen ziemlich flächendeckend in kolonialer Begeisterung, und jedenfalls nach meiner Erfahrung mit der Heidelberger Ausgabe des Genres war der koloniale Blick noch lange die Regel: der weiße Mann erforscht und untersucht die, die noch nicht so weit sind und delektiert sich an ihren Marotten. Im vielleicht freundlichsten Fall konstruiert er alberne und meist zutiefst autoritäre Bilder vom edlen Wilden.

Demnach mag das Interessanteste an einem Besuch bei den Lindens deren Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte und Funktion sein. Abschnittsweise scheinen sie zu einer Art Metamuseum geworden zu sein, einem Museum vergangener und gegenwärtiger musealer Praxis.

So nimmt die Diskussion der Bestände aus der Plünderung des Palastes von Benin eine ganze Wand des großzügigen Treppenhauses ein, auch wenn der Text dort nicht mehr ganz aktuell ist. An der Stelle heißt es noch: „Ende 2022 sollen die ersten Rückgaben erfolgen“, während in der Ausstellung selbst zwar weiter viel Raubkunst zu sehen ist, aber auch berichtet wird, immerhin eine Zeremonienmaske sei bereits nach Nigeria gegangen, und nur 24 Stücke würden noch längere Zeit als Dauerleihgabe in Stuttgart bleiben.

Testfall Afghanistan

Ähnlich selbstkritisch betrachtet die Ausstellung Marmorreliefs der Ghaznawiden – ich gestehe offen: ich hatte voher nichts von diesem Reich gehört, das so um die 1000 herum vom heutigen Afghanistan aus nennenswerte Teile des mittleren Ostens beherrschte –, die Linden-ArchäologInnen 1957 unter offenbar fragwürdigen Umständen nach Stuttgart gebracht haben.

Gerade Afghanistan – immerhin Ort von etwas, das durchaus als jüngster deutscher Kolonialkrieg durchgehen kann – erlaubt aber, auch positivere Bilder ethnologischer Museen zu zeichnen. So hat eine Linden-Crew in den 1970er Jahren im ebenfalls afghanischen Tashqurghan (heute, paschtunisiert, Cholm – gar nicht weit von Masar-i-Sharif, Hauptwirkungsort unserer Schutztruppe^W „humanitären Einsätze“) wahrscheinlich mit informierter Einwilligung der Betroffenen eine Bazarstraße demontiert und in Stuttgart wieder aufgebaut, was für mich eines der beeindruckendsten Exponate war:

An der Stelle hätte ich es vielleicht sogar etwas effektheischender gemocht, etwa durch Einspielen von Tonaufnahmen, die in den Straßenszenen aus Tamil Nadu in der Sonderausstellung (kommt gleich) für mich gut funktioniert haben. In jedem Fall scheint es mir durchaus recht verdienstvoll, wenigstens eine Straße erhalten zu haben von einem Bazar, von dem inzwischen sowohl aufgrund von lokaler Entwicklung als auch aufgrund von Zerstörungen diverser Kriege am ursprünglichen Platz nichts mehr übrig sein dürfte.

Vertikale Blickrichtungen

Wiederum andererseits ist das alles dünnes Eis: Wäre die Grenze zum kolonialen Blick beispielsweise überschritten, wenn die Linden-Leute die Bazar-Buden mit schneidernden oder schmiedenden Puppen besiedelt hätten?

Grundsätzlich fand ich beim Laufen durch die Ausstellung die wechselnden Perspektiven durchaus bemerkenswert. Bei iranischen Druckplatten aus dem 12. Jahrhundert und noch mehr bei der ostasiatischen Ausstellung war der Blick eindeutig in Augenhöhe gerichtet. Meinem Römerfimmel nachgebend möchte ich als Beispiel dieses chinesische Exponat anführen:

Das ist nicht nur präsentiert wie analoge Exponate aus der Römerzeit in anderen Museen (im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe gibt es z.B. römische, nun ja, Puppenhäuser), es ist schon fast irritierend, dass dieses Modell in der Zeit unserer Limestürme gefertigt wude, nämlich während der östlichen Han-Dynastie (24 bis 220 ndCE[1]). Eine relativ aktuelle Aufarbeitung der westlichen Version von Türmen dieser Art steht nahe dem kleinen Bahnknotenpunkt Osterburken:

Archäologisch ist übrigens nicht entscheidbar, ob zwei (wie im chinesischen Modell), ein (wie im Bild) oder kein (wie in anderen Rekonstruktionen) Wehrgang die Regel waren; Vorbild für römische Türme ist ein Halbrelief auf der Trajansäule. Als die östliche Han-Dynastie unterging, war es auch mit den Türmen Marke Osterburken vorbei; zwischen 230 und 260 zerfiel der Limes in Obergermanien. Oh – entschuldigt bitte die Abschweifung. Bei so klaren Parallelen kann ich nicht widerstehen.

Von Akam, Liebe, und Krieg, Puram

Einen Eindruck von moderner ethnologischer Praxis gibt, so glaube ich als Laie, die aktuelle Sonderausstellung Von Liebe und Krieg über TamilInnen in Südindien und der Welt (wer sie auch noch sehen will, muss sich beeilen: sie schließt am 7. Mai). Gerade der Eingangsraum mit einer Multi-Beamer-Installation und dichtgewebten, für meinen Geschmack geradzu hermetischen Metaphern in gelesen-untertitelter Beziehungslyrik – ich vermute, aus der caṅkam-Literatur, von der gleich die Rede sein wird – war sicher sehr stimmungsvoll. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der demonstrative Respekt für die „fremde Kultur“ nicht schon wieder umschlägt ins othering, in die Konstruktion einer Fremdheit, die es so vielleicht gar nicht (mehr) gibt.

Immerhin ist das Gefühl der Fremdheit, das bei mir am Anfang der Ausstellung aufkam, wirklich bezaubernd. Ich entwickelte eine Vorstellung vom „Dichterrat“ (Sangam oder caṅkam), der in der tamilischen Urzeit mehr oder minder die Geschicke der Kultur in der Hand hatte. Das erschien mir auf Anhieb sympathischer als, sagen wir, Platons autoritärer Philosophenstaat (Disclaimer: In der Wikipedia bleibt von irgendwelchen weltlichen Rollen möglicher Dichterräte eigentlich nichts mehr übrig; insofern war das vermutlich mehr meine Fantasie beim Wort „Rat“).

Die Behauptung der Rolle von DichterInnen im tamilischen Denken verstärkend zeigt die Ausstellung aktuelle (2018) Ikonographie – ob nun Popstar oder Heilige – für die der etwas emanzipatorschen Bhakti-Bewegung zugerechnete Dichterin Andal (deren Existenz für so etwa das 8. Jahrhundert wohl hinreichend belegt ist):

Unter die Materialien, die in das Exponat gingen, zählt die Beschriftung explizit „Kunststoff“. Der Ausstellung ist generell große Aktualität zu bescheinigen – ich denke, mehr als die Hälfte der Exponate stammen aus dem 21. Jahrhundert.

Universalien bunten Plastikplunders

Dass aber vieles einfach nur auf den ersten Blick fremd aussieht, habe ich mir besonders gedacht bei der ebenfalls aktuelle Produkte zeigenden Navaratri-Installation im Religions-Abschnitt. Weil sie so schön ist, habe ich sie schon eingangs gezeigt:

Was da so knallig und verrückt daherkommt, sind Kola-Puppen, die, die Ausstellung und die Wikipedia sind sich in diesem Punkt einig, vor allem Frauen zum großen Fest des Sieges von Kali über den Büffeldämon aufstellen. So seltsam Büffeldämonen und quietschbunter Plastikquatsch wirken mögen: Stellt euch vor, indische EthnologInnen fallen plötzlich bei Käthe Wohlfahrt ein (das können sie in Heidelberg das ganze Jahr über) oder gar auf einem Weihnachtsmarkt. Stellt euch weiter vor, sie zeigen in einer Ausstellung eine klassische deutsche Weihnachtszimmer-Szene mitsamt all dem Plunder, den Leute so an ihre Weihnachtsbäume hängen. Würde das InderInnen irgendwie anders berühren als uns deren Navarati-Plunder?

Oder: Pop-Quiz zu Votivgaben: Welches von den folgenden Bildern entstand in der Ausstellung, welches am Chiemsee und welches im Römermuseum Ruffenhofen?

Lösung: Erstaunlicherweise haben sich die hölzernen Arm- und Beinvotive aus der Römerzeit erhalten, während der düstere Kram in der Mitte relativ aktuelle Votivgaben an die heilige Irmingard auf Frauenchiemsee sind.

Bharati und Ramasami

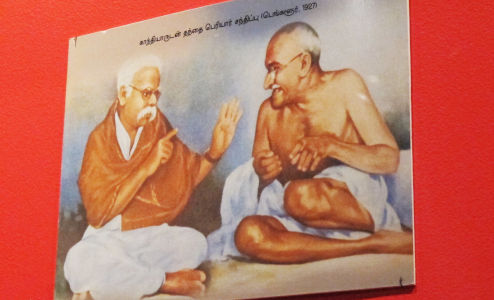

Neben Literatur und Religion bietet die Sonderausstellung Abschnitte zu Politik und Alltag. Die Politiksektion handelt im Groben von Leuten, die hofften, auf einem nationalen Ticket sozialen Fortschritt zu erreichen – so etwa Subramaniya Bharati – und im Wesentlichen mit beidem baden gingen. Oder von anderen, die ein wenig so wirken, als hätten sie auf einem sozialen Ticket nationale Fragen behandeln wollen, namentlich Erode Venkata Ramasami Naicker[2], der in der Ausstellung in einer Auseinandersetzung mit Gandhi (1927) zu sehen ist, wahrscheinlich, während er ihm ausreden will, Hindi als lingua franca der indischen Union zu etablieren, um das koloniale Englisch abzulösen:

Ramasami wirkt hier als dravidischer Aktivist – ich kann nicht beurteilen, ob er das wirklich war –, der sich gegen kontinuierliche indogermanische Dominanz (denn auch Hindi ist als späte Erbin des Sanskrit wie Englisch eine indogermanische Sprache) wandte. Und da sind wir dann wieder bei Fragen kolonialer Bewältigung, denn zumindest laut Ausstellung war eine zentrale Wurzel des tamilischen Nationalismus die Beschreibung der dravidischen Sprachfamilie (zu der dann auch Tamil gehört) durch den anglikanischen Missionar Robert Caldwell Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die Alltagssektion schließlich hat mich mit der wahren Dimension von Saris überrascht (die Dinger sind lang) und räumt dann mit allen Illusionen über Gesellschaften auf, deren Heilige und Helden DichterInnen sind. In einem mutmaßlich repräsentativen Satz aktueller ayurvedischer Medizin wird ein Anti-Kater-Wundermittelchen mit dem dämlichen Namen PartySmart gezeigt:

Vielleicht wäre ja die beste Nachricht, die mensch aus einem Museum zu „Völkerkunde“ mitnehmen könnte, etwas wie: Wir waren schreckliche Bestien und sind nur allmählich ein wenig weniger schurkig geworden. Aber der Prozess der Zivilisation ist auch bei unseren Opfern müh- und langsam.

| [1] | Vgl. diese Fußnote |

| [2] | Eher sperrige Namen tauchen in der Ausstellung öfter auf. Angetan hat es mir der des tamilischen Philogogen Uthamadhanapuram Venkatasubbaiyer Swaminatha Iyer, der angesichts all dieser Zeichen offenbar breit als „U. Ve. Se“ bekannt ist. |

Zitiert in: In den Stuttgarter Naturkundemuseen Im Hambacher Schloss

![[RSS]](./theme/image/rss.png)